《熹平石經》製於東漢熹平四年至光和六年(西元一七五至一八三),歷時九年才鑿刻而成,是最早的官定儒家經本,由當時著名的經學家蔡邕領銜製作。

內容為《周易》、《尚書》、《魯詩》、《儀禮》、《春秋》、《公羊傳》和《論語》,乃中國歷史上刊刻最早的一部石經。當時立於洛陽城南開陽門外的太學講堂(今河南偃師)。

據《後漢書‧蔡邕傳》記載:「及碑始立,其觀視及摹寫者,車乘日千餘輛,填塞街陌。」表示公布以後引起很大重視,其影響可見一斑。

《熹平石經》立後不久,發生董卓叛亂,他燒毀洛陽宮,致太學荒廢,石經開始遭受破壞。之後,北齊高澄時將石碑從洛陽遷往鄴都,石碑卻在半路上掉到水裡,運到鄴都的已不到一半。

到了隋朝開皇年間,又從鄴都運往長安,但營造司竟用石碑做柱子的基石。至唐朝貞觀年間,魏徵僅能收集殘存石經。現在這些極為珍貴的殘石部分收藏于西安碑林,亦有流散至日本書道博物館。

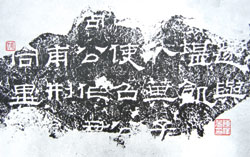

《熹平石經》為漢隸之典型書體。係官方巨制,書丹者傳聞是出自蔡邕手筆。以《尚書‧序》經石為例,拓本雖已殘缺,仍然可看出其結體方正,點畫布置勻稱,運筆十分工穩。其中「公」字風貌與〈夏承碑〉相似,方圓兼備,剛柔相濟。觀察此殘片,整飭而不板刻,靜穆而有生氣。

所以,梁武帝於《書評》:「蔡邕書,骨氣洞達,爽爽如有神力。」