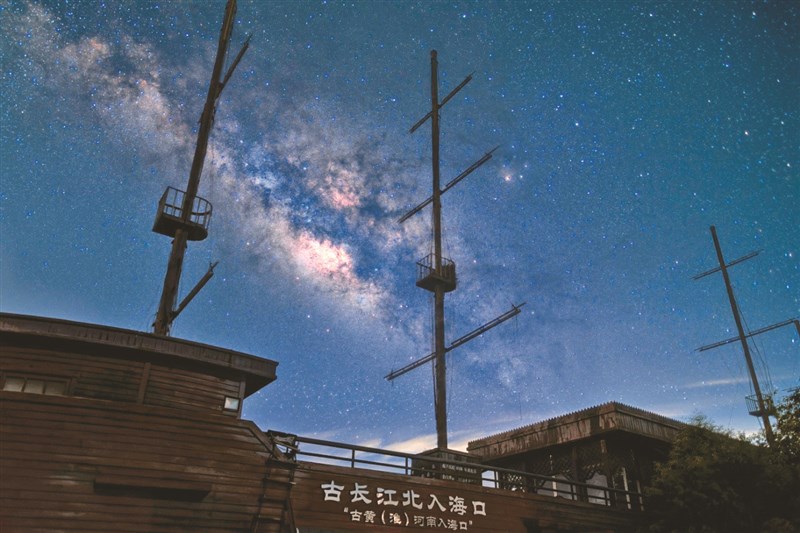

大豐野鹿蕩景區內的星空圖。圖/新華社

大豐野鹿蕩景區內的星空圖。圖/新華社

文/記者劉亢、楊丁淼、陳聖煒

行走野鹿蕩人們發現,高水平保護不是用鐵絲網圍起來的「與世隔絕」,而是四時風景裡觸手可及的「萬物共生」——春季,綠草如茵,群鳥北飛;夏季,草木扶疏,鷗鷺翔集;秋季,紅蒿如幕,雁鶴歸來;冬季,雪花飛舞,鶴鹿相聞。

南鄰麋鹿國家級自然保護區,北望丹頂鶴國家級珍禽自然保護區,當兩大保護區已成熟運營多年,野鹿蕩還處於努力把荒灘變成綠洲的初級階段。「既然野獸和野鳥都有人關注,反正要搞綠化,就保護好野草吧。」從差異化的角度出發,野鹿蕩把目光投向了野草。

進入生態科學研究

這引起了溼地保護專家唐伯平的關注,他指導合作共建南黃海野草種子基因庫,持續十四年對當地物種名錄中的四百八十五種野生植物開展田野調查,研究人員在野鹿蕩區域發現了其中的三百一十二種並分類保護,製作標本、採集種子供江蘇省灘塗生物資源與環境保護重點實驗室研究。

二○二○年,野鹿蕩創辦「大自然講堂」,圍繞「野草種子」、「時間觀察」等話題開設了八門課程,五年間義務講授超四百堂課。馬連義的女兒接過話筒成為講師,外孫和學員們收集瀕臨滅絕的野草種子做成標本,科學的種子種進更多人的心裡。

近年來,野鹿蕩不僅局限於「綠野仙蹤」的美景,更追求「把論文寫在祖國的灘塗上」:構建南黃海耐鹽鹼植物圖譜和種子庫,助力解決五億畝鹽鹼地作物種植問題。

哪些可以「進罐」入藥,哪些可以「進盤」做菜,哪些可以「進碗」成為主食,說起種子馬連義如數家珍。更令他鼓舞的是,野鹿蕩的生態科學研究進入新的階段。

世界暗夜星空保護地

一個偶然的機會,馬連義得知西藏那曲正在籌建暗夜星空保護地。光汙染讓三分之二的城市已看不見銀河,國際暗夜協會在全球範圍內評選出公共保護區,旨在保護暗夜星空的純潔和清朗,讓人類幾千年仰望星空的歷史和文化得以延續。

「論暗夜,鹽城的自然條件肯定比不上那曲,但談保護,在人口稠密、經濟發達的東部沿海,這樣一片星空意義非凡。」馬連義告訴記者,野鹿蕩方圓四十平方公里內沒有光汙染,夏見銀河,冬現獵戶,年均可觀星二百三十八天。

「浩瀚的星空和深邃的蒼穹,顯現不朽的自然之美……」二○一九年,野鹿蕩舉辦大陸首屆暗夜星空保護大會,發表《中華暗夜星空保護鹽城宣言》。次年九月,這裡被世界自然保護聯盟列為世界暗夜星空保護地,成為中國大陸繼西藏阿里、那曲之後的第三處,也是長三角地區唯一一處。

基於良好的地理條件和獨特的暗夜星空保護地,去年鹽城市成立蘇北第一家天文學會,作為學會會員的楊洋,感到肩上的擔子更重了。在學校、景區舉辦專題講座,普及天文知識;在街頭巷尾,架起望遠鏡,讓市民親身體驗星空魅力……這座濱海溼地城市,繼「觀鳥熱」後,又掀起了「觀星熱」。

「打開手機Wi-Fi,和天文望遠鏡上的赤道儀相連接,就能開啓自動尋星……」八月末的野鹿蕩觀星廣場,鹽城市天文學會的老師領著一群孩子拍攝到人生第一張銀河照。「看,土星的光環在發光!」聲聲驚歎跌進曠野。這一刻,遼闊寰宇,聚於眼前,探索星空的種子在更多少年心中萌芽。

在野鹿蕩仰望星空,孩子們收穫的,不僅是一片璀璨,還有來自宇宙深處的「回望」——二○二三年,為共建星空研學生態圈、共拓「長三角星空研學走廊」,中國科學院紫金山天文台將國際編號345959的小行星命名為「大豐星」。從此,這顆以家鄉命名的行星跨越光年之遙,成為這片土地永恆的宇宙坐標。

新華社港台部供稿