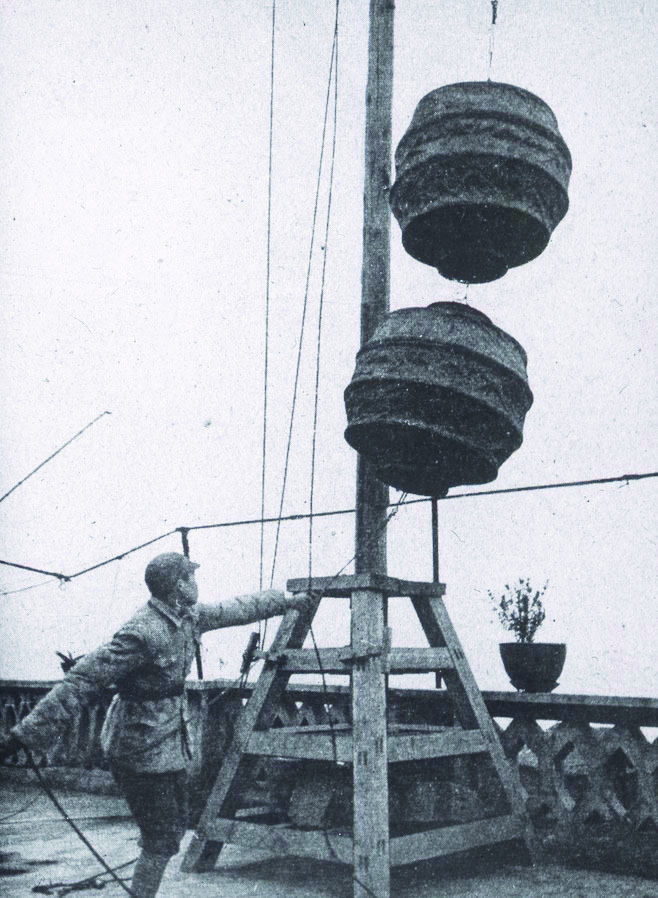

1941年2月,重慶大轟炸時期的緊急警報燈籠。

圖/維基百科,Carl Mydans攝影

1941年2月,重慶大轟炸時期的緊急警報燈籠。

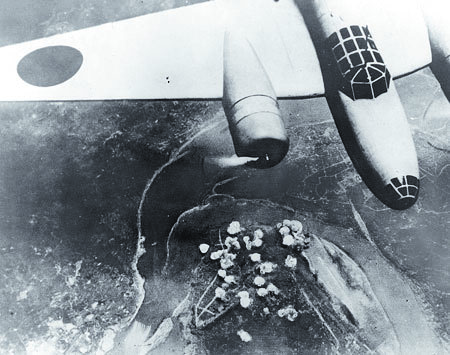

圖/維基百科,Carl Mydans攝影 1940年,日軍飛至重慶上空投擲炸彈,轟炸江北區。

圖/維基百科

1940年,日軍飛至重慶上空投擲炸彈,轟炸江北區。

圖/維基百科

文/王惠美

缺電,警報因此無聲

一九三七年中日戰爭正式開戰後,我國軍隊在淞滬會戰失利,當時的首都南京遭日軍占領,國民政府先遷都至湖北漢口,再到四川重慶。日軍為了逼降中國,自一九三八年底起至一九四五年底,不斷派遣軍機,密集地以地毯式無差別轟炸重慶,時間長達六年有餘。

當時的重慶雖為陪都,但是基礎建設匱乏,尤其是電力,遠不足以供應軍事及民生使用。為因應日軍的空襲,國民政府採取的是消極式的防空策略,而無聲的空襲警報燈籠,就是缺乏電力下的產物。

重慶都市分布在地勢比較高的地方,國民政府利用中國古代傳遞情報和警訊的烽火台設施概念,在城市的各個制高點,包括山丘和城牆等地,樹立許多根高大的木柱,橫桿上面掛著大型的紅色大燈籠做為空襲警示。

當時日軍飛機主要駐紮漢口機場(飛行時間約兩小時),一旦飛機起飛,國民政府在漢口的情報人員,便會將訊息利用電話或狼煙傳回大後方,重慶各處的警報木柱便會掛起第一顆紅燈籠示警。當飛機來到距離重慶約五十哩(飛行時間約半小時),就會懸掛起第二顆紅燈籠,在重慶生活的百姓看到第二顆燈籠時,就要立刻放下手邊的工作,儘速前往各防空洞避難。當第三顆燈籠掛起,表示日本軍機已經兵臨城下,重慶城內所有活動立即停止,直到日本軍機扔完炸彈返航,紅燈籠撤下之後,民眾才可以離開防空洞。

燈籠有紅有綠又有黑

由於是無聲的空襲警示燈籠,因此重慶居民需要隨時注意大木柱上的燈籠變化。其實當年的燈籠不僅有紅色的警示燈籠,還有警報解除掛的綠色燈籠,如果日本軍機投擲的是毒氣或細菌炸彈,就會掛上黑色燈籠示警。警報燈籠的形狀也不完全是球型燈籠,還有長形圓柱造型的燈籠,警示作用是相同的。

這種聽不到聲音,還需要居民隨時抬頭查看的沉默警報器,對於當時重慶大後方的防空成效如何?不同時期的統計皆存在差異。根據二○○五年最新的統計資料,抗戰期間為期六年多的重慶大轟炸,估計有兩萬三千六百九十九人死亡,三萬一千人受傷,房屋與財產損失無法計算;重慶也是二戰期間,遭到敵軍嚴重轟炸的參戰國首都之一。

但警報器的成效是重慶市民遭此劫難的原因嗎?真正的關鍵應該不在警報器。

(本文轉載自「民間史料數位平台1937~1949」www.19371949.org.tw)