圖/佛光山人間佛教研究院

圖/佛光山人間佛教研究院 圖/佛光山人間佛教研究院

圖/佛光山人間佛教研究院

記錄/妙願法師 文稿/佛光山人間佛教研究院

師父說過,在他弘法的歷程當中,宜蘭是一個很重要的據點,如果沒有宜蘭雷音寺,就沒有佛光山;沒有佛光山,就沒有遍布海內外三百多個道場,更沒有百萬以上的信眾,以及最早的第一批宜蘭弟子。

雷音寺是師父真正開始他在台灣弘法的起點。

一九五二年,師父應李決和、張輝水、林松年、林長青、馬騰等居士邀請,來到宜蘭雷音寺講經,一連講了二十天的《觀世音菩薩普門品》,並為一○八位信徒主持皈依典禮。之後,來回台北幾次,又在信徒的熱心邀請下,師父才真正在宜蘭定居下來了。

我家住在宜蘭市中山路上,後面是中興路,距離雷音寺非常近,相隔差不多十間房子。我家的格局屬於長方形,雷音寺也是這樣,過去雷音寺大門是面向幼稚園方向,旁邊都是空地,經過改建,才改成現在面向中山路大馬路的位置。

早期雷音寺是一間三合院式的龍華派齋堂(寺廟),一般民間也俗稱為「菜堂」。師父還沒有到雷音寺之前,我對雷音寺沒有特別的印象,雖然天天上班都會從寺院門前經過,但很少進去禮佛, 也不好隨便打擾人家。自從師父來了以後,雷音寺就愈來愈多人知道,大家因為師父而認識雷音寺,又因為雷音寺位於宜蘭市的北門口,所以大家就稱師父為「北門口的師父」。

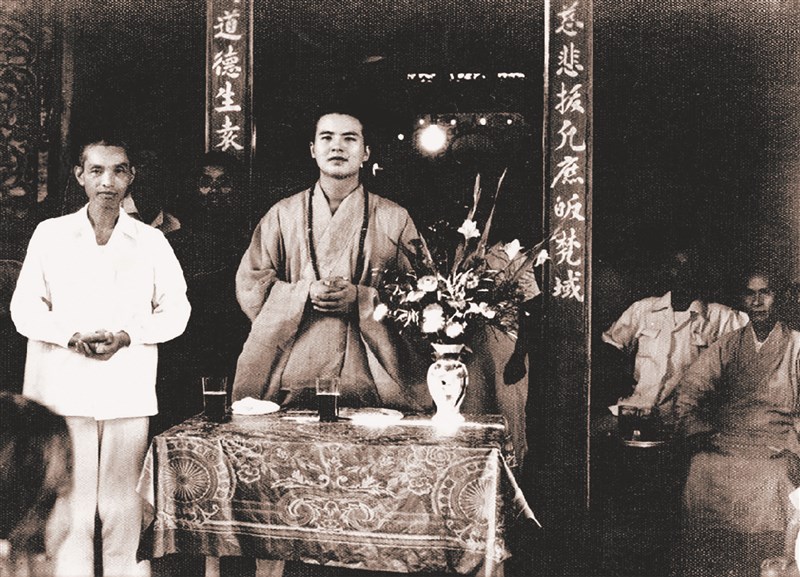

師父講經

讓我走入雷音寺

民國四十三年(一九五四),有一天聽到同學說:「要不要去雷音寺?聽說來了一位會講經的和尚!」我過去從來沒聽過人家講經,一聽到同學這樣講,就好奇地想:「不知是怎樣的一位和尚?」加上媽媽也勸我:「聽說寺裡有師父來,你從小身體就不好,要多去拜佛,祈求佛祖保佑,把身體養好。」把佛菩薩和法師神化,有拜就有保佑的想法,跟民間信仰的神道教雷同,這在當時的台灣是很普遍的現象。

第一次踏進雷音寺,只見一群人忙著包書,正要寄給讀者。當時,有信徒看見我們站在門口,就招呼說:「要不要來幫忙?」人家都招呼了,我們當然說好。就這樣,整個早上都在幫忙包書,等包完要離開時,師父就出來送我們每人一本書。在那個年代,大家普遍物質條件不好,能拿到一本新書,就跟中獎一樣,真的非常開心。

等到下禮拜再要去聽經時,人家告訴我們講經已經結束了,原來這是連續好幾天的講經活動,我們還以為是一個禮拜講一次。心中覺得「好可惜!都沒有聽到。」但是師父看到我們就說:「你們還是可以常來!這裡有書,可以來這裡來看看書。」我們聽了也覺得很好,因為從學校畢業以後,就很少有機會再好好看書,所以此後每天早上五點鐘就去寺廟看書。

師父鼓勵看書

開心練習寫作

一段時間後,師父又告訴我們:「你們看過佛書後,可以寫下讀書心得,寫好後放在佛桌抽屜,我會替你們修改,晚上就可以來拿回去。」我聽了非常高興,覺得可以讀書又可以練習寫作,就愈來愈有興趣。於是,每天早上都很開心去雷音寺讀書,下班後就很期待到雷音寺拿日記,看看師父今天幫我改了什麼。也是從那時候起,我開始學習寫文章。我們就這樣被師父善巧方便的智慧,循序漸進的接引進佛門。

還記得我有一篇文章舉例不錯,不但被師父誇獎,還常用來講給人家聽,內容大概是這樣:「做慈善就像孩子吵鬧時,你給他一顆糖果吃,他就不吵了,這是救急;但是辦教育如同主人教育小孩,客人來了要有禮貌、有規矩,這才是根本之道。」受到師父的肯定,對我是莫大鼓勵,對於上台講說也更有信心。

那個年代還沒有電視、沒有百貨公司,我們也不愛逛街,很自然的,就把雷音寺當成聚會聯誼的地方。但是雷音寺很小,除了佛堂真的沒有可坐下來談話的地方,我們一群人就常常站在丹墀跟師父聊天。每次聽師父跟別人講話時,我就心生尊敬地想著:「師父的學問真好,什麼知識都懂。」那時,我雖然也很想請教師父問題,但是我知道的太少,總是無法跟師父講上話。