幸福的密碼不僅在於物質的獲得,而在於心靈的安定與提升。(示意圖)

圖/123RF

幸福的密碼不僅在於物質的獲得,而在於心靈的安定與提升。(示意圖)

圖/123RF 作者簡介

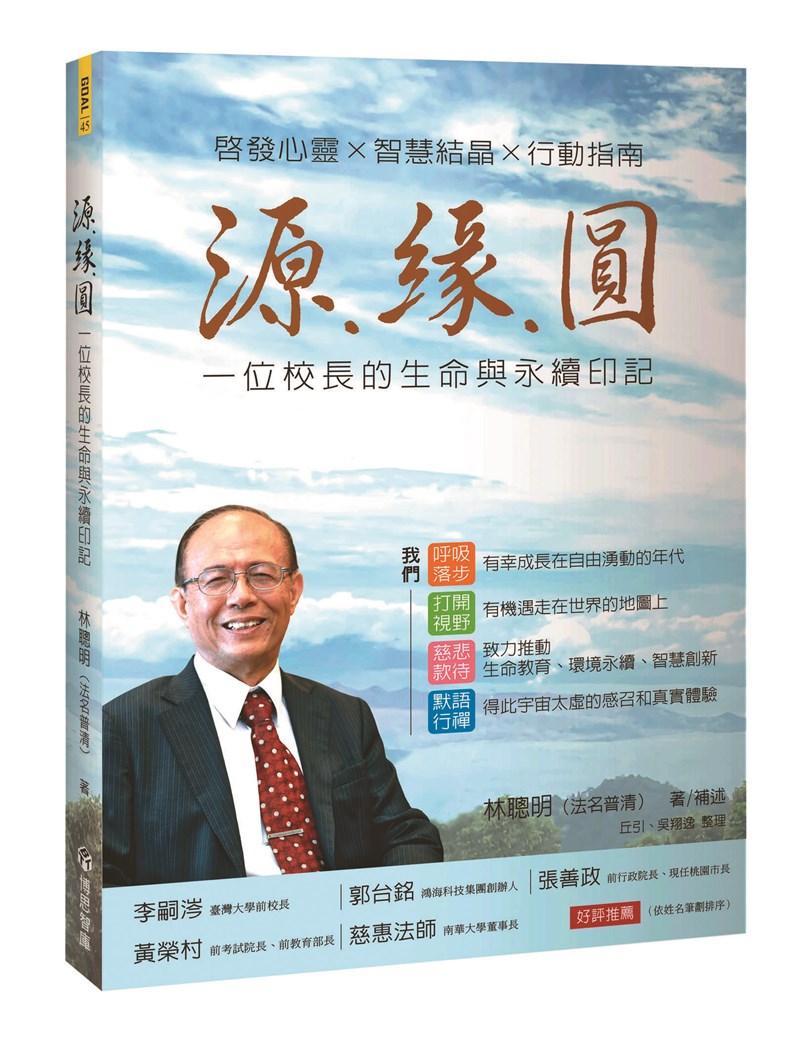

林聰明校長

現任南華大學名譽校長,佛光山教團系統大學副總校長。

擔任南華大學校長任內,積極推動三好運動(做好事、說好話、存好心)理念,以善心、善行、善念深耕於生命教育、環境永續、智慧創新與三好校園,更身體力行。早年曾獲選為「中華民國十大優秀青年工程師」及獲頒教育部「一等教育文化專業獎章」,且因長期關注地球暖化、推動身心靈環保、蔬食愛地球及永續發展等議題,獲得聯合國氣候變遷框架公約會員國頒發「全球永續發展英雄獎」,並榮獲環境部「環境保護專業獎章榮譽獎章」、教育部「生命教育特殊貢獻獎」等殊榮。另著有《喜繪生命的彩虹》。

圖/123RF

作者簡介

林聰明校長

現任南華大學名譽校長,佛光山教團系統大學副總校長。

擔任南華大學校長任內,積極推動三好運動(做好事、說好話、存好心)理念,以善心、善行、善念深耕於生命教育、環境永續、智慧創新與三好校園,更身體力行。早年曾獲選為「中華民國十大優秀青年工程師」及獲頒教育部「一等教育文化專業獎章」,且因長期關注地球暖化、推動身心靈環保、蔬食愛地球及永續發展等議題,獲得聯合國氣候變遷框架公約會員國頒發「全球永續發展英雄獎」,並榮獲環境部「環境保護專業獎章榮譽獎章」、教育部「生命教育特殊貢獻獎」等殊榮。另著有《喜繪生命的彩虹》。

圖/123RF

文/林聰明

「幸福的關鍵,並不在於功成名就,而在於物欲的淡泊和安貧樂道。」這個深具啟發性的例子,來自美國哥倫比亞大學霍華德‧金森(Howard Dickinson)的問卷調查結果。這種見解與華人文化中「少欲,可近道;無欲,可成道」的智慧不謀而合。

霍華德為了探討「人生的幸福感到底取決於什麼?」當作他的博士論文題目,特別設計一份問卷,內有個人的資料,還有5個選項:A非常幸福、B幸福、C一般、D痛苦、E非常痛苦。

他發出了近萬份的問卷,回收了5,200份的有效問卷。經過統計,僅只有121人認為自己非常幸福。他針對此121人做了詳細分析,發現當中有50人的幸福感來自他們事業的成功;另外的71人,有的是普通家庭主婦,有的是農民、小職員等等。雖然職業多樣,但是他們都有一個共同點,那就是他們對物質沒有太大的要求,淡泊名利,安貪樂道,心中沒有什麼罣礙,因此覺得非常幸福。

這個調查結果讓他發現,世界上有兩種人最幸福,一種是在事業上有傑出成功者,另一種是淡泊寧靜、內心修練的人。

20年後,他很好奇當初他的研究結論是否仍然一致,於是又針對原來那121位「自己覺得非常幸福的人」做第二次調查。當年那71名淡泊寧靜的人,除了2名去世外,共收回69份。這69位的人生有的職業產生很大的變化,有的是被列為成功人士,有的人如昔,但有一共同處就是他們依然覺得自己是「非常幸福」。

而另外50名原先是因事業成功而覺得「非常幸福」者,經過20年來的變化,只有9位事業仍然一帆風順,依然堅持當年的選擇「非常幸福」,其餘有因事業挫敗、不如意、降職,而改列了「一般」、「痛苦」及「非常痛苦」。

霍華德經過一番深思,最後做出了總結:「所有依靠外在物質支持的幸福感,都不能持久,會隨著外在物質的離去而消逝,只有心靈的淡定、寧靜而產生的身心愉悅,才是幸福的真正泉源。」

由此可知,心態的調整至關重要,常懷感恩之心、懺悔之情,保持平靜、包容和大愛,這些特質使人更容易獲得幸福。不受外在物質的桎梏,無疑是通往幸福生活的道路。

不妨試想,城市裡富有的孩子,因上補習班而容易取得成功,但並不一定會比鄉下孩子更幸福?相對而言,雖然鄉下孩子缺乏資源,若是他們的物欲較低,可能會在霍華德‧金森的研究中成為非常幸福的人?

藉由啟發式的問句,再次追探下去,幸福也許並非取決於外在的成功與物質,而在於內心的平和與滿足。

隨著這些思考的深入,心中不由得想起了星雲大師所提倡的「三好四給」理念。這不僅是一個口號,更是引領人們生活的智慧燈塔。

其中的「三好」:做好事、說好話、存好心;「四給」則是:給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便。無論身處何種境遇,即使是富者也要修身齊家,貧者則應勇於向上,精進自省,共同追求心靈的豐盈。

追求心靈的提升

打坐禪修,是沉靜心性、聆聽內在聲音的一種方式,也會直接影響到腦波變化,是一個深奧的科學與靈性交融的領域。

正常活動時的腦波為β波,頻率介於每秒14至30Hz(如發怒時可達25Hz),而正常安靜狀態下則是α波,頻率為8至14Hz。當進入靜心冥想的狀態時,腦波可下降至θ波,頻率為4至8Hz,而更深層次的δ波則為0至4Hz。

在這個無意識的狀態下,當腦波達到θ波的5Hz 時,一個人有機會感受到宇宙虛空中的法界眾生……。

如果再加上菩提心的大願與實踐,則有可能達到菩薩乃至成佛的法界。這些理論的科學驗證,使得打坐冥想的影響力更為可靠。

總結來看,幸福的密碼不僅在於物質的獲得,而在於心靈的安定與提升。通過做好事、說好話、存好心的真實行動,我們不僅能提升自身的幸福感,還能影響周圍的人,促進社會的和諧與善良。而透過禪修與靜心,我們能更深入地理解自我,與宇宙中的一切產生共鳴,最終走向內心的圓滿。

(摘自《源‧緣‧圓:一位校長的生命與永續印記》,博思智庫出版)