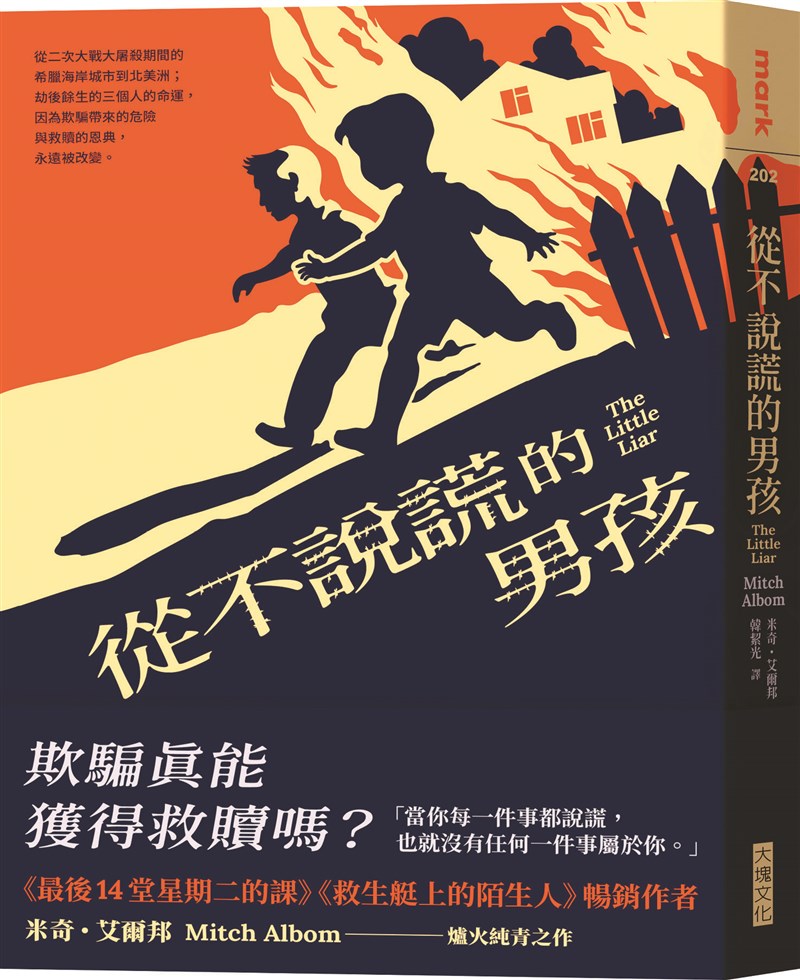

圖/大塊文化提供

圖/大塊文化提供

文/米奇‧艾爾邦

米奇‧艾爾邦(Mitch Albom)著有多本小說與紀實類書籍,總計在全球以47種語言出版,銷售超過4千萬冊。其中包括最暢銷的回憶錄《最後14堂星期二的課》。在新作《從不說謊的男孩》中,描述一個從不說謊的小男孩,在二次大戰期間因誠實和善良的本性被利用,墜入黑洞般的絕望中,用餘生彌補心中的罪惡感。本文擷取小說其中片段。

這是一個男孩設法誣毀我的故事。

他隱身多年,在大屠殺期間與之後一直在躲藏,改名換姓,改頭換面。但他心中一定曉得,我終究會找到他。

又有誰比我更擅長揪出一個小騙子呢?

「多可愛的男孩!」

請由我為你介紹他,遠在所有謊言發生之前。小尼可.克里斯佩,1936年在希臘薩洛尼卡城的大街上玩著「Abariza」這種遊戲,兩隊用粉筆在地面畫上方格,然後在方格之間的空地上互相追逐,誰要是被抓到了,就得站進方格裡等待隊友「解救」。

尼可.克里斯佩這一隊,現在只剩下他在場上。年紀比他大的男孩喬奧格正在追著他跑。每當喬奧格快要追上的時候,其他被抓到的孩子就會大喊:「尼可,小心!」

尼可咧嘴一笑。他年紀雖小卻身手矯健。他衝向一座路燈,攀住燈柱來個轉身迴旋,像彈弓一樣將自己射出去。喬奧格鼓足了勁擺手猛追。現在全比腳程了。尼可的腳趾剛碰上粉筆框邊緣,喬奧格也往他肩膀上一拍。

「Abariza!」尼可吶喊的瞬間,孩子們作鳥獸散。「Libert?!自由!」

「不對,不行!尼可,是我先抓到你的!」喬奧格出聲抗議:「我先拍到你,你才踩到線的。」

其他孩子停在原地,轉頭看尼可。現在要怎麼算?尼可低頭看了看他的涼鞋,抬起頭看著喬奧格。

「他說得對。」尼可說:「他先抓到我的。」

他的隊友哀聲連連,氣沖沖地走掉。

「吼,尼可。」其中一人悲嘆:「你幹嘛每次非要說實話不可?」

對於尼可,我會告訴你一個後果重大的故事,一個自此之後始終無人述說的故事。這個故事關乎欺騙,重大的欺騙,但也關乎重大的真相,關乎心碎、戰爭、家族、復仇和愛—歷經無數考驗的那種愛。故事結束以前,甚至有奇蹟似的一刻,與人類無窮盡的諸般軟弱形成鮮明對比。

故事說完以後,你可能會說:「這怎麼可能。」但關於真相有個有趣之處:某件事顯得愈不真實,愈是有人願意相信。

所以,想一想關於尼可.克里斯佩的這件事吧:

他在十一歲以前,從來沒說過謊。

尼可如果從廚房偷拿了甜麵包,只要有人問他,他會馬上承認。他母親如果問:「尼可,你是不是累了?」他會坦白說他累了,即使這樣他就得提早上床睡覺。

在學校假如答不出老師的問題,尼可會坦然說出他沒複習回家功課。其他同學都笑他太誠實,但尼可敬愛的爺爺拉札爾,很早就教他認識我的寶貴價值。尼可才五歲大的時候,他們爺孫倆有一次坐在碼頭邊,遠望海灣對岸雄偉的奧林帕斯山。

「我朋友說山上住了很多神。」尼可說。

「尼可,世上只有一個神。」拉札爾回答:「而祂並不住在山上。」

尼可皺起眉頭。「那我朋友為什麼說有?」

「很多事都有人說。有些是真的,有些是假的。有時一個謊話說久了,別人也就信以為真了。

「尼可,永遠別當說謊的人。」

「爺爺,我不會的。」

(本文摘自大塊文化出版《從不說謊的男孩》一書)