作者簡介

珍妮‧奧德爾(Jenny Odell)

奧克蘭藝術家,觀鳥愛好者。畢業於加州大學柏克萊分校英國文學系,並在舊金山藝術學院取得碩士學位。藝術作品也曾在世界各地展出。除了藝術創作之外也積極投入文字的書寫,對當代的各種社會現象進行深入剖析,也因為視角獨特而受到高度評價,作品散見《紐約時報》、《大西洋月刊》、《巴黎評論》等媒體。2019出版的《如何「無所事事」》聚焦現代社會的「注意力危機」,一推出就獲得廣大的回響,並登上《紐約時報》暢銷書排行榜。圖/123RF

作者簡介

珍妮‧奧德爾(Jenny Odell)

奧克蘭藝術家,觀鳥愛好者。畢業於加州大學柏克萊分校英國文學系,並在舊金山藝術學院取得碩士學位。藝術作品也曾在世界各地展出。除了藝術創作之外也積極投入文字的書寫,對當代的各種社會現象進行深入剖析,也因為視角獨特而受到高度評價,作品散見《紐約時報》、《大西洋月刊》、《巴黎評論》等媒體。2019出版的《如何「無所事事」》聚焦現代社會的「注意力危機」,一推出就獲得廣大的回響,並登上《紐約時報》暢銷書排行榜。圖/123RF 時間是豆子,可種植。圖/123RF

時間是豆子,可種植。圖/123RF

文/珍妮‧奧德爾

譯/呂玉嬋

今年年初,我去了一位年逾七旬的友人的菜園,她正在種豆子。她告訴我,這些豆子是二十年前買的,記不清是哪裡,現在已經買不到了。當時她分了一些給幾個朋友,大家都很喜歡,可惜後來在其他地方都買不到。幸好有幾個朋友晒乾成熟的豆莢,保留了豆子,回贈給她。她不知道現在還有多少人有這種豆子,猜想這支豆子家族已經在全美開枝散葉。她種豆子時,我們想著一件事:她和朋友之間存在一種交換關係,但不完全是交易關係。她沒有拿回她給他們的東西,不過兩者肯定是有關係的。

她走到萵苣田,叫我摘一些萵苣回去,我以為她只是客氣,但她告訴我,在萵苣成熟前,她必須摘掉外層的葉子,讓裡面的葉子繼續生長。她說,她經常拿一袋袋的萵苣送人。這個簡單的舉動,以及豆子的故事,讓我察覺我的思想機制非常彆腳,想不到還有交易性交換之外的事,原因之一是因為我沒有住過可以種菜的地方,有點忘記植物會持續生長,以為我拿走一些萵苣,她的萵苣就會少了一些。

不過這並不是我唯一忘記的事。早在一九七八年,哲學家伊萬‧伊里奇(Ivan Illich)就憂心忡忡地說過:「人在無數的基礎設施中生活、娛樂、飲食、交友,愛已被摧毀。」留下貧瘠的社會景觀,「巨大的零和遊戲,單一的交貨系統,一方的每一個收益都會轉化為另一方的損失或負擔,雙方皆得不到真正的滿足。」那一刻,我覺得自己和某一個打零工的年輕人有些相似,在一項「為什麼紐約市的不穩定工作者,在疫情期間沒有申請失業救濟?」的研究中,這位年輕人告訴社會學家:「你只需登記,說『我沒有工作』,政府就給你錢?這算什麼?要是那麼簡單,不是每個人都跑去登記了嗎?我不明白。」拿走一些萵苣對我和我的朋友都有好處,而我當時並不明白。

時間可以有多種節奏,節奏可以有多種涵義。我們是否可以不節省時間、不花費時間,而是藉由保存、創造和管理生活中不同的節奏來耕種時間呢?難道這不正是承認並利用我們每個人已經存在的時間多樣性?社會學家芭芭拉‧亞當撰文討論標準化經濟時間,意識到標準化經濟時間的主導地位既不完整,也不符合直覺:「節奏和強度無所不在,時時刻刻包圍著我們:我們知道,對一個小孩來說,明天的生日可能感覺永遠無法來到,而對一個老人來說,一年前的生日可能彷彿昨日。冬天的休眠期過後,便是春天的生長高峰……『我們的』社會時間由日常習慣養成,與地球的節奏息息相關。複雜性主宰一切。」

市售的豆子能種嗎?

如果可以耕種時間,那麼我們也可以想像,除了個人囤積之外,時間還能以其他方式增加。離開友人的菜園前,她給了我一些猩紅色的花豆,這些花豆來自一個已不復存的豆子農場,現在擺在我家的一個金屬架子上,旁邊是從商店買來的豆子,許多人在疫情期間囤積豆類,我和喬也一樣。我花了那麼多時間觀察、思考豆子,卻從來沒有想過它們究竟是什麼。我上谷歌搜索「市售的豆子能種嗎?」,得到的答案是肯定的,袋子裡的那些東西不只是商品而已。當然,你可以吃它們,但它們不是終點,也不是死的,至少有些包含了一種東西︱︱未來豆子的可能性。

我把這個故事告訴了更多朋友,這個故事成了一個自己人才懂的笑話,一個新的家族密語:時間不是金錢,時間是豆子。如同許多笑話一樣,半玩笑,半認真。說這句話的意思是,你可以花時間,也可以付出時間,還可以種植時間,讓時間長出更多的時間,時間也有不同的種類。因此,你所有的時間都是從別人的時間中長出來的,也許是從某人很久以前所種下的東西中長出來的。因此,時間不是零和遊戲的貨幣,在一起,我們可以擁有世上所有的時間。

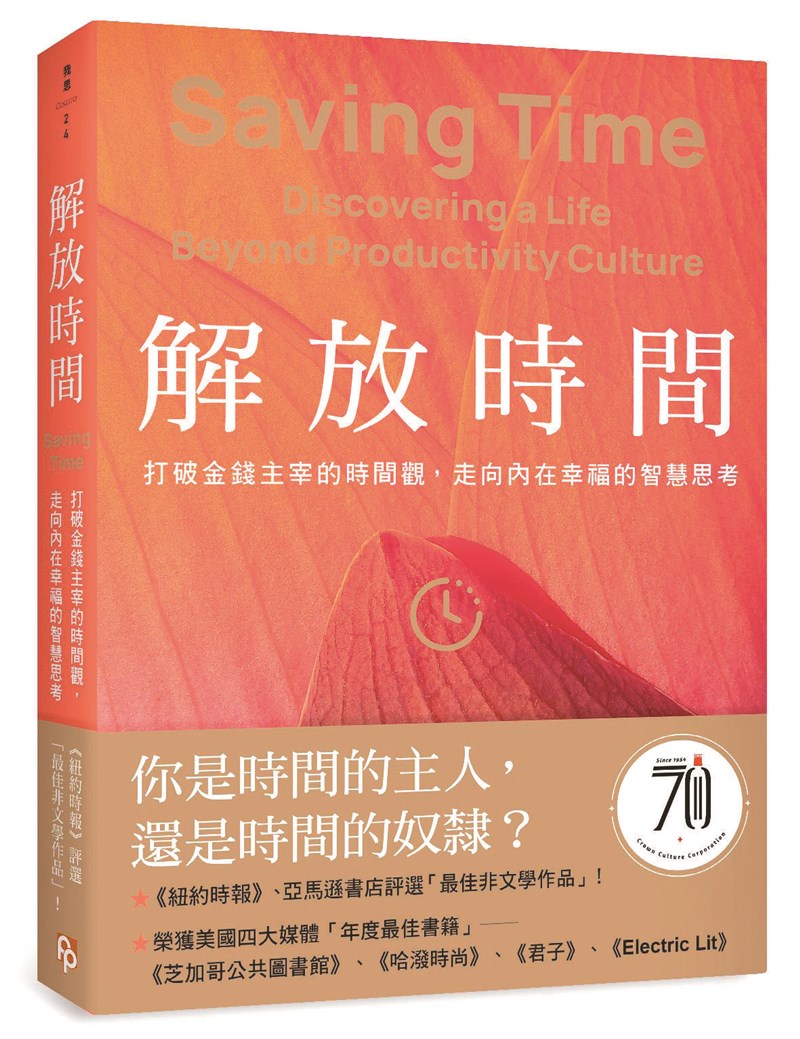

(摘自《解放時間》,平安文化出版)