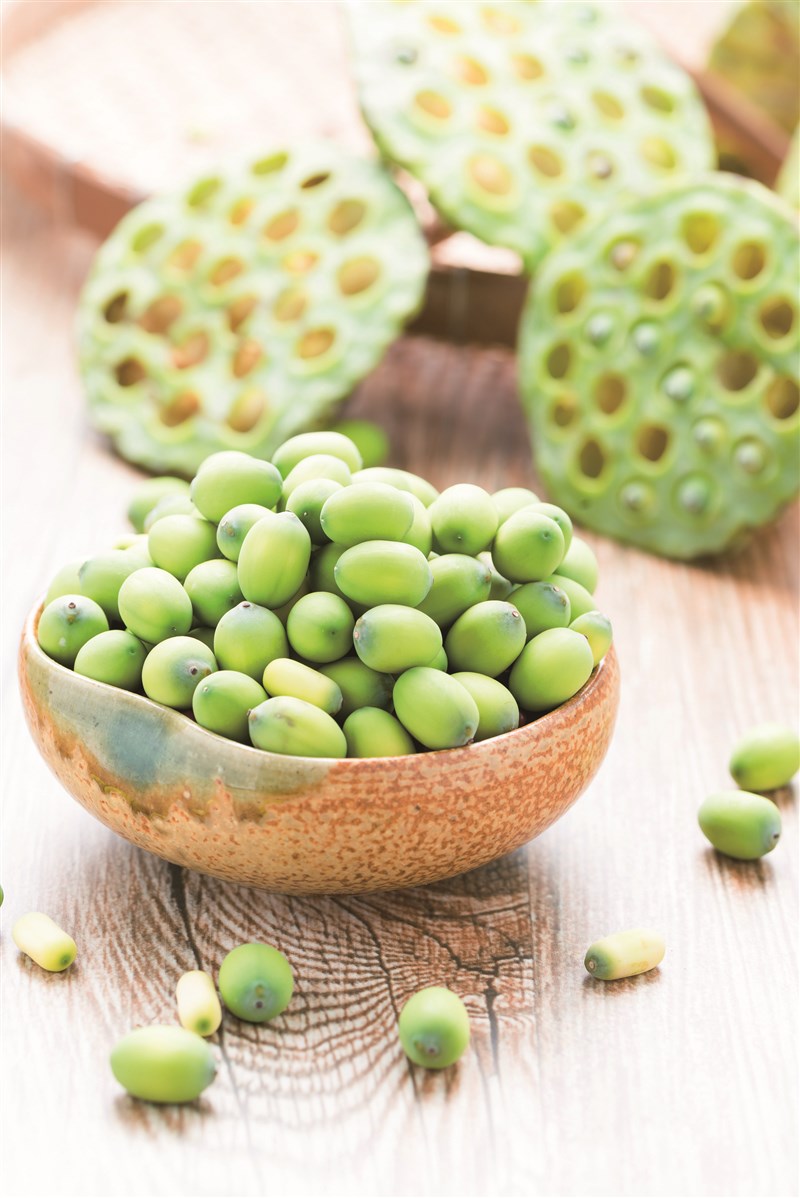

暑熱導致汗多,易傷津耗氣,故飲食上可選烏梅、山藥、蓮藕、銀耳、蓮子等食材,能滋陰潤燥、生津補氣。圖/123RF

暑熱導致汗多,易傷津耗氣,故飲食上可選烏梅、山藥、蓮藕、銀耳、蓮子等食材,能滋陰潤燥、生津補氣。圖/123RF 暑熱導致汗多,易傷津耗氣,故飲食上可選烏梅、山藥、蓮藕、銀耳、蓮子等食材,能滋陰潤燥、生津補氣。圖/123RF

暑熱導致汗多,易傷津耗氣,故飲食上可選烏梅、山藥、蓮藕、銀耳、蓮子等食材,能滋陰潤燥、生津補氣。圖/123RF

文/屈志美

夏至節氣過後,開始進入所謂的「三伏日」,這是一年當中最熱的時間,中醫認為此時陽氣極盛,是最適合調理身體的好時機。這段時間在身上敷貼辛溫、逐痰、疏通經絡的中藥,能幫助排除體內的溼氣寒邪,還能治療痼疾,有助於改秋冬易發作的過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道疾病,達到「冬病夏治」的效果。

所謂「三伏」是初伏、中伏、末伏的合稱。從夏至後第三個庚日起至立秋後第一個庚日止,是一年中氣溫最高且潮溼、悶熱的日子。伏即藏伏,「伏」是指要用隱蔽伏居的方式來避開盛暑之熱,不要在烈日下過度曝晒,並且注意生活飲食衛生,才能防止中暑或引發其他疾病。

三伏防暑避寒

所謂「冬病夏治」,要想秋冬季節過得好,三伏養生不可少,正所謂「三伏過不好,病根少不了」。「一伏」是潛伏在體表的病邪被排出的時節;「二伏」是潛伏在筋脈的病邪被排出時節;「三伏」是人體臟腑骨骼裡的病邪被排出的時節。把握三伏40天,調理體質,可以補陽、健脾、祛溼排寒及養心。

三伏時期如何調身?首先,不貪涼,少吃冰冷寒涼性食物,如冰品、冷飲等,也要避免長時間待在冷氣空調房。也不要大汗淋灕後直接沖涼,或冷氣、風扇對著人吹,容易導致毛孔閉塞、體內寒邪淤積體內,從而導致肩頸痛疼、僵硬,夏季是心腦血管高發季節,尤其是中老年族群更要注意。

其次是身體不暴露冷氣中,吹空調、風扇時要保護好肚子(神闕穴)、脖子(大椎穴、天突穴),不要因為貪涼導致寒氣侵入。「伏天不補,秋冬受苦;寒溼不排、健康不來」,所以飲食宜溫、清淡易消化為主,才可以健脾胃、清內熱,達到養生的功效。

善用自然補帖

夏養陽,多吃生薑、肉桂有助於排寒,也可吃些四神湯、紅豆、綠豆湯、黑豆、冬瓜等利水消腫的食物,避免油膩、刺激性食物。暑熱導致排汗較多,易傷津耗氣,故飲食上可選烏梅、山藥、蓮藕、銀耳、蓮子等食材,能滋陰潤燥、生津補氣。三伏天,高溫炎熱,飲食應以清淡、七分飽為宜,亦可適量食用各種當季瓜果蔬菜。

中醫拔罐能改善溼氣重症狀,如腎俞穴、大椎穴等,可緩解多汗、痛疼等症狀。也可利用艾草燃燒產生的艾熱刺激體表穴位,改善溼氣重、潮熱等症狀。如果泡腳,水溫宜在42~45℃,可以加薑、艾草,水量過三陰交,以身體微微出汗為主,泡腳能加速血液循環,祛溼排寒,對調養氣血都有幫助。