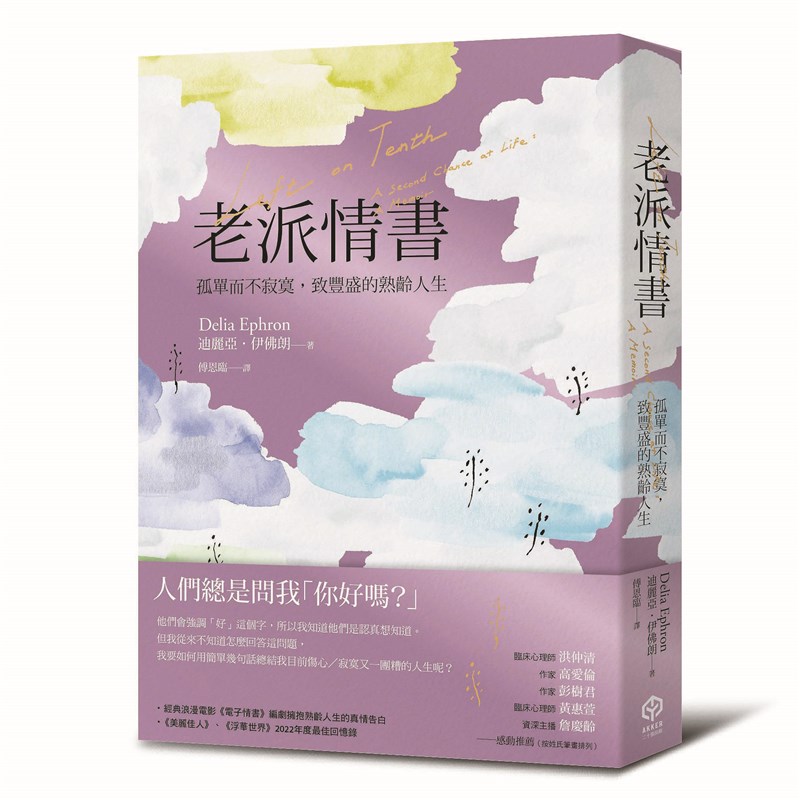

《老派情書:孤單而不寂寞,致豐盛的熟齡人生》,二十張出版

《老派情書:孤單而不寂寞,致豐盛的熟齡人生》,二十張出版 寫作是我梳理生命中每一件事情的方法。(示意圖)圖/Pexels

寫作是我梳理生命中每一件事情的方法。(示意圖)圖/Pexels

文/迪麗亞‧伊佛朗

譯/傅恩臨

二○一七年五月二十六日,我寄給每一個聯絡人的群組信:

我最親愛的家人和朋友:

我必須告訴你們我的近況。我現在沒事,奇蹟般地過得很好,我仍然寫作、旅行(即將展開我的平裝本巡迴宣傳活動),不過因為前些日子我病了,所以沒有跟你們聯絡,甚至閃躲你們、對你們保密。請原諒我。雖然這麼做有點奇怪,但我選擇寫下過去這陣子所發生的事情並寄給你們。透過電子郵件,我比較能表達我的心情。再者,我實在無法打電話給你們每一個人,這對我而言太沉重了。附件裡的文章,將會刊登在這個星期天的《紐約時報》,我實在不希望你們從報紙得知我的消息。寫作是我梳理生命中每一件事情的方法。請坐下來讀這篇文章,也請原諒我沒有更坦承,畢竟這實在太困難了。

愛你們的迪麗亞

我的文章刊登在《紐約時報》的「周日評論」專欄上的那天,我的手機在早上七點十二分時「叮」了一聲。是喬恩傳來的訊息。

「你的文章署名沒有出現在報紙上,那是刻意的嗎?」他寫道。

「什麼?他們沒把我的名字放上去?你在開玩笑吧?」我回覆他。

我把彼得叫醒。「他們沒把我的名字放在文章上。」我告訴他。

「什麼?」彼得邊說邊從床上倏地坐起身來。

不用說,我完全沒想到會發生這種事。「文章上沒有我的署名。」我很抱歉自己一再重複這句話,但我真的講個不停。這是不可能的事,除非這真的發生了。我真的、真的無法理解這是怎麼回事。我們當時住在我姊夫家,我連忙跑下樓去確認,去看看餐桌上的那份報紙。

顯然,我寄給朋友的那篇文章上有我的署名,那出自我電腦中的檔案。彼得已經告知他的病人關於這篇文章的概略版本,好讓他們不至於看到《紐約時報》才得知消息。不過在印出的報紙上,我的文章卻沒有署名。

我過去曾為《紐約時報》寫過大約十篇觀點文章,這種事從來沒有發生過。我每周都會閱讀「周日評論」,就我的印象,每一個作者的名字總是會出現在文章旁。儘管如此,我馬上就意識到,相較於癌症得到緩解、相較於可以活著,這只是一件令人心煩的小事。雖然這是我所寫過最私密、最深刻的文章,而且這篇文章就代表我這個人,因為我是個很看重「人」的人,但一整天下來,我仍然得不斷提醒自己,相較之下,這只是一件小事。

我寫了封電子郵件給我的編輯。她表示她「羞愧得無地自容」,完全不知道怎麼會發生這種事。幸好,我的名字有出現在網路版上。據她所述,大部分的人都是讀網路版。

選擇放手 看見美好

這就像是一個測試,至少對我而言是如此。你要對自己仍然活著心懷感恩,這根本沒什麼。我極盡全力讓自己不要執著於此事,不要抱怨,選擇放手,而我應該算是做到了吧,因為親友們的關愛排山倒海而來。我收到一封又一封情感豐沛的電子郵件︱︱充滿關愛、眼淚,以及許多祝福,祝我健康、祝我和彼得幸福快樂。瑪麗寫道:「我太開心了……當初看你穿著大衣,我早該想到的。」喬伊稱之為「可怕而美好的消息」。唐恩:「令人顫抖。」布萊恩:「我剛剛大哭了一場。」喬伊絲:「我等不及要會會彼得了。」荷普:「我愛你。」琳恩:「這是多麼勇敢、傷心又美好的故事啊。」阿萊克斯:「看著我的兩名朋友努力想要找到人生摯愛,你的郵件點燃了一絲盼望。」菲利浦:「你身邊圍繞著許多照顧你的天使。」黛安:「我愛你,我也愛彼得。他姓什麼呢?」喬恩:「彼得真是太偉大了。」梅格:「當我上網查詢蓋兒‧羅伯茲時,我覺得她長得好像你的姊妹,你說是不是?」佩蒂:「喔喔喔!這故事也太多轉折了!」肯尼:「說真的,要說這是神蹟也不為過。」大家都想要認識彼得。

透過我的個人網站,我不只收到許多陌生人的祝福,也得知了他們的故事︱︱有晚年尋得真愛的喜悅,有失落和心碎,也有對抗急性骨髓性白血病和其他血癌的親身經歷,以及我的故事如何讓他們對嶄新的愛情、對活下去產生盼望。甚至有一名卵巢癌的研究者告訴我,我的故事激勵了她,讓她決意在研究上更加努力。

無論親疏,收到這些令人欣喜的回應讓我激動不已。這一切的善意,這一切的連結,讓我覺得飄飄然,彷彿被氣球帶上天空翱翔。然而,向全世界宣告我的疾病和康復,同時也令我有點害怕,畢竟緩解不等於痊癒。我在藐視命運嗎?我將這些擔憂壓抑下來。發表這篇文章所帶來的影響是如此奇妙美好,就像中了頭獎一樣,它至少讓我在短時間內覺得自己堅不可摧。

這篇文章成了《紐約時報》讀者透過電子郵件轉發最為熱烈的文章。我有個朋友在餐廳裡聽見其他用餐者在討論它,還有人告訴我,他在蘇活區的街上聽到有人在討論它。我將我的快樂散播出去了。

羅伯茲醫生寫給我:

哇!排行榜第一名!我今天在公司裡聽到好幾個人跟我說這件事,他們都好興奮。他們很少有機會能夠直接接觸病人,而且這個快樂故事能登上《紐約時報》真是太了不起了。

(摘自《老派情書:孤單而不寂寞,致豐盛的熟齡人生》,二十張出版)

【作者簡介】

迪麗亞•伊佛朗(Delia Ephron)

1944年生於美國紐約,作家和愛情喜劇劇作家。曾為許多知名電影擔任編劇,包括《電子情書》、《來電傳情》、《牛仔褲的夏天》、《神仙家庭》等。她和身為著名導演的姊姊諾拉‧伊佛朗(Nora Ephron)共筆的音樂劇作品《愛、失去,和我身上穿的》(Love, Loss, and What I Wore)曾在百老匯劇院上演兩年之久,並在全世界公演。

著作橫跨文學至童書等各大文類,如《紐約時報》暢銷小說《錫拉庫薩》、散文集《姊姊、母親、先生與狗》、生活風格書《吃得像個孩子》等。