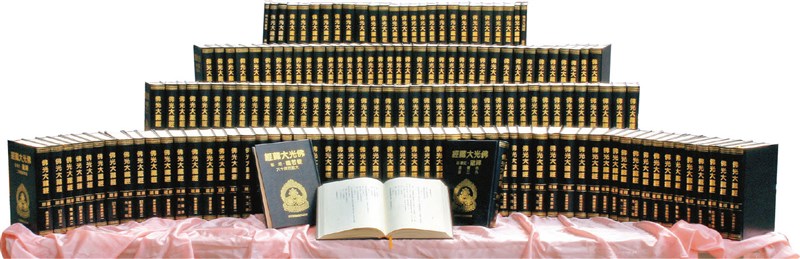

佛光大藏經。圖/人間社記者陳碧雲

佛光大藏經。圖/人間社記者陳碧雲

文/童元方(作家、香港中文大學教授)

星雲大師圓寂,明知得道聖僧,又享高壽,但個人因緣所在,仍然惆悵不已!

曾經寫過一篇文章,題曰:〈編藏與佛經翻譯:從一個研究案例說起〉,收錄在2018年香港中華書局出版的《夢裏時空》一書中。

這研究案例關乎我當年香港中文大學翻譯系的學生蕭世昌的碩士論文。蕭氏如今也在學術界,執教於香港恆生大學。

世昌的論文聚焦於鳩摩羅什的佛經翻譯,題曰:《鳩摩羅什的長安譯場,401-413》。研究材料借助了佛光山西來大學的網站,因此漢譯《維摩經》才能與梵文《維摩經》做文本對比,大致條理出鳩摩羅什的翻譯手法。

下引我文章中的一段,在惆悵之外,向星雲大師致敬:

星雲大師是天生的領袖,具有一種高瞻遠矚的眼光,又有將之付出執行的魄力。我們看他「編藏」的因緣,從出版《佛光大藏經》、《佛光大辭典》到把《大藏經》數位化,再到佛經翻譯,不論是藏傳、漢藏,把經典譯成白話,還是譯成外文,上下四方,縱橫交錯,都是把弘法推向新的層面與新的高度,在全球化的時代,於東來、西遊之外,投入無數心力,在看不見的網路上傳向世界。

之藩先生2012年2月底辭世,我4月多在港收到佛光山託人送來的一箱玉荷包(荔枝),讓我在悲慟中回歸人間煙火。在此,也致上我個人的懷念與感激。