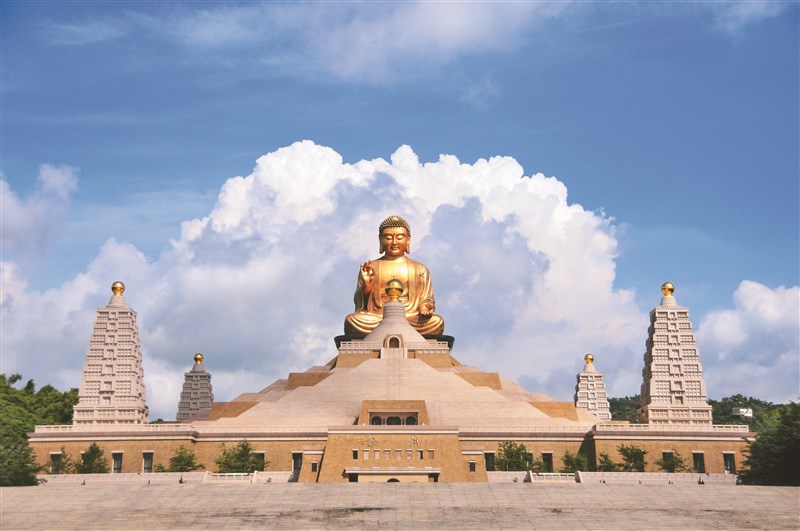

佛光山佛陀紀念館本館。 圖/佛陀紀念館提供

佛光山佛陀紀念館本館。 圖/佛陀紀念館提供

文/張譽騰(前國立歷史博物館館長)

星雲大師一生願力宏偉,在佛學傳播、大學教育、社會慈善、新聞媒體等各個層面發揮巨大能量,陸續在全球創建300餘座寺院、16所佛教學院、27所美術館、圖書館、書局、5所大學和50餘所中華學校,成就不可思議。圓寂之後,各界紀念文章疊出,情真意切。本人謹從博物館教育角度略綴數語,藉表追思與崇敬之意。

我與大師結緣於2011年國立歷史博物館館長任內,當時他的弟子、現任佛陀紀念館館長如常法師來館,希望在館內舉辦「雲水天下──星雲大師一筆字書法展」,他談到大師晚年由於四十多年糖尿病,導致視網膜剝離和眼底黃斑部細胞鈣化,視力模糊,雙手不聽使喚顫抖,然而大師堅持不懈,用「心眼」寫出獨特的一筆字書法,每一張都是一筆到底,因為中途停頓,就會看不清、抓不準筆畫而難以下筆,只能一氣呵成一揮而就,練字用完的墨水罐足足可以排成一面牆。朝杖之年如此奮進,我聽後覺得肅然起敬,欣然同意承辦,成就了這段難得的因緣。

大師宏願 成就建館因緣

之後,我得知佛光山佛陀紀念館開館,多次前往參訪或參加該館舉辦的兩岸博物館學術研討會,並擔任該館顧問。2015年我在中華民國博物館學會理事長任內的理監事會議,曾商借該館國際會議廳舉辦,承蒙大師蒞會致辭勗勉,並當場慨贈100萬元,挹注學會推廣博物館教育,同仁俱為之感奮。

佛陀紀念館位於高雄市大樹區佛光山,占地50公頃,這座宏偉壯觀的博物館從無到有,也是大師願力的體現。1998年大師從當時西藏喇嘛貢噶多傑仁波切獲贈其護藏近30年的佛牙舍利,發願在台灣建館供奉,希望透過代表佛陀威德智慧的法身舍利,讓人們在禮敬佛陀舍利同時,能夠開發自己的清淨佛性,為人間注入善美與真心。

大師創館的終極關懷是眾生,他曾表示:「我願這佛陀紀念館,可以帶給社會或大眾歡喜平安。」 建造期間他經常坐著輪椅,由弟子推著到場監工。佛陀紀館從2003年起籌備,經過9年規畫,3年建設,2011年底落成啟用。主體建築位於中軸線上,從東至西依序有「禮敬大廳」、「八塔」、「萬人照相台」、「菩提廣場」、「本館」及「佛光大佛」等,形成「前有八塔,後有大佛,南有靈山,北有祇園」的廣闊格局。本館內設有四個常設展廳、四個特展廳,展出館藏珍品並引進海內外專題展覽,另設有可容1500人表演的專業劇場「大覺堂」。

佛館啟用 博物館界奇葩

開館以來,佛陀紀念館年度參觀人數逐漸成長至近千萬,是台灣博物館觀眾人數之最。2014年成為國際博物館協會(ICOM)認證會員,也是台灣首家通過ISO 50001能源管理系統國際認證的博物館。2014至2019年曾獲TripAdvisor大獎、卓越獎,2020年更獲該組織風雲獎,成為高雄最受歡迎景點。2015年獲第五屆中國旅遊投資艾帝亞獎,並榮登聯合國世界旅遊組織2015年報(UNWTO),可稱是台灣博物館甚至是國際博物館界奇葩。

佛陀紀念館特別著墨國內外館際交流,2016年1月與國立歷史博物館締結友好博物館,共同舉辦「與大師面對面──張大千書畫展‧星雲大師書法展」,兩位大師書畫聯合展出,蔚為藝術文化界盛事。其他與之正式簽署為友好博物館者有國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館以及大陸河南博物院、安徽博物院、蘇州博物館、湖北博物館、河北博物院、山西博物院等,共同舉辦過許多大型展覽。

在國際交流部分,2018年佛陀紀念館與大英圖書館簽署合作備忘錄,內容包括展演活動、典藏鑑定、數位化與各種學習平台資源。同年並與英國杜倫大學合作舉辦「與佛同行──發現佛陀的故鄉」特展,展出佛陀誕生地「藍毗尼園」的最新考古研究成果。這些交流活動我都曾獲邀參加,躬逢其盛。

兩岸同心 促成佛首回歸

在兩岸博物館交流方面,星雲大師有一義舉知道的人可能不多,在此略述原委。

1996年河北靈壽縣幽居寺的北齊漢白玉釋迦牟尼佛像佛首被盜,身首分離,流落海外。2014年有信徒從香港拍賣會買回捐贈給佛光山,安置於供奉大廳。至此原本已屬功德圓滿,但大師看到佛首後動了惻隱之心,認為佛教文物屬全人類共有,首身不宜分離,指示弟子積極調查佛身所在,希望促成佛首回歸原處。經多方聯繫大陸國家文物局鑑定組專家,推斷可能是北齊皇族高叡為去世族人所造,啟造於北齊天保七年(西元556年),為幽居寺供奉的三尊佛像之一。

2014年6月,河北博物院研究員劉建華收到中國國家文物局轉來資料,請其提出鑑定意見,他很快確認就是幽居寺18年前被盜的釋迦牟尼像佛首。2014年7月31日,大陸國家文物局鑑定組專家和劉建華來到高雄佛光山,見到供奉大廳佛首瞬間,為之熱淚盈眶。星雲大師決定將之贈回大陸,唯一心願是希望大陸能先將幽居寺佛身運到佛光山,讓他親自將首身合一並在台灣展出後再送回大陸。

2015年5月21日,佛身從河北啟程到達佛光山,16位法師誦經迎請,安奉在佛光山大雄寶殿。

5月23日,於佛光山舉行「金身合璧‧佛光普照──河北幽居寺佛首捐贈儀式」,並在佛光山持續展出半年餘。2016年2月,這尊首身合一的佛像,由星雲大師以90歲高齡親自護送到北京國家博物館展出,同年4月永久入藏於河北博物館並公開展出,以饗大眾。

以人為本 推動終身教育

佛陀紀念館經營理念先進,秉持「今日為明日收藏」理念興建了48座地宮,「地宮」顧名思義,就是地下宮室。這48座地宮分布在佛陀紀念館本館正下方,持續向全球大眾徵集具有歷史性、知識性、當代性及紀念性之各種文物。這些文物在這裡以「真空」狀態,保存給後代子孫,並設計了「開啟地宮門倒數」,以數字讓參觀民眾參與展藏時空進程。由於每百年才會開啟一室,因此全部地宮要4800年才會開完。

佛陀紀念館在應用當代最新數位科技方面亦不遺餘力,在2021年邁入建館10周年之際,特別舉辦「佛教海線絲綢之路──新媒體藝術特展」,旨在保存佛教歷史,透過研究與傳播,讓佛教文化永存,不僅是佛教界創舉,也是結合跨國學術研究、考古、數位影像、數位媒體等組成策展團隊的成果展現。

「取之十方,用於十方」,佛陀紀念館宛如一所開放式校園,提供各階層人士美好的學習環境,其中有自然生態教育、生命教育、文化藝展、故事講演等,是校外教學最佳選擇。大師說:「佛陀紀念館是歷史的建設,是人心的建設。它是十方的,是大眾的,只要有人需要它,誰都可以來親近它;它也是文化的,是教育的,無論個人、家庭、學校、機關團體,都可以在這裡團聚、聯誼,都可以在這裡圍繞、教學。」佛陀紀念館屬於台灣社會, 也是屬於全人類的國際級博物館,大師生前為此勞心勞力,所留下的德澤,映照了他「以人為本」推動社會終身教育的理想。

惠皎法師在《高僧傳》對從事佛學宣講者有言:「夫唱導所貴,其事四焉:謂聲辯才博。非聲無以警眾,非辯無以適時,非才則言無可採,非博則語無依據。」大師在佛學傳播、大學教育、社會慈善、新聞媒體等各個層面的傑出成就,與之對照,實有過之而無不及。他精采的一生中,成就固然不可思議,但其願力更是不可思議也。