父母的愛與辛苦付出,有時也需要透過溝通,讓孩子了解。圖/Pexels

父母的愛與辛苦付出,有時也需要透過溝通,讓孩子了解。圖/Pexels 作者簡介

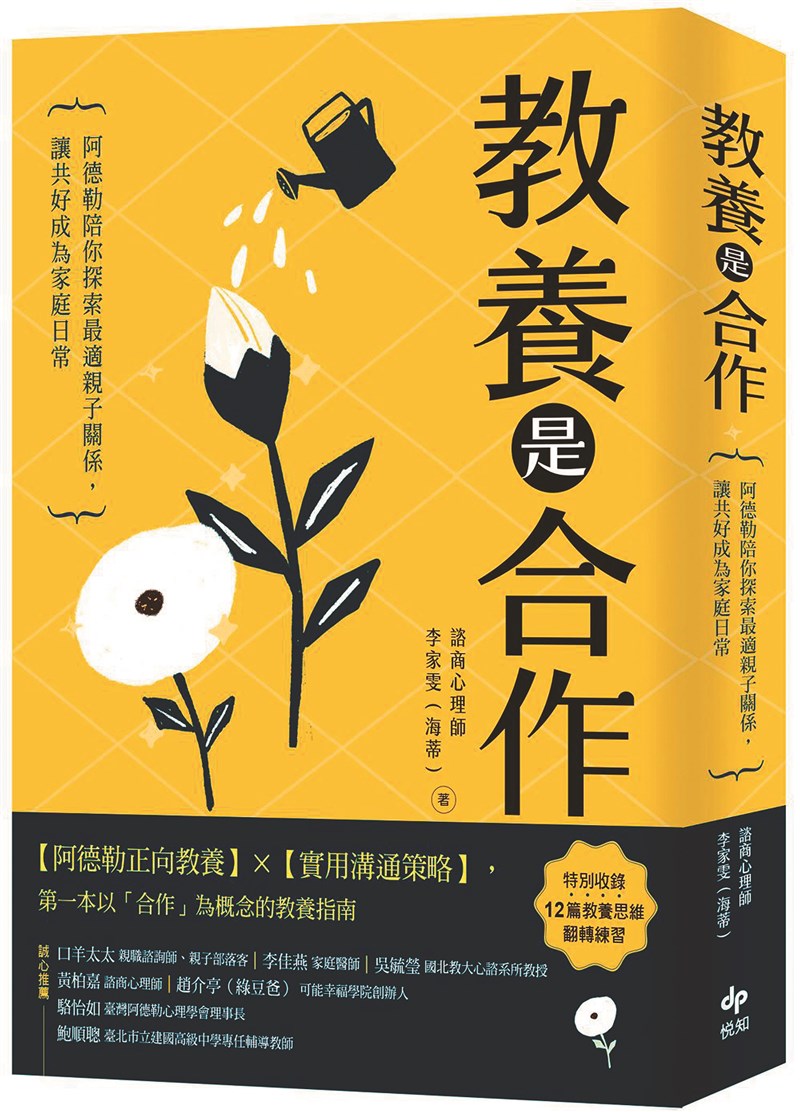

李家雯(海蒂)

諮商心理師。美國芝加哥阿德勒大學諮商心理學碩士畢業,從事大專校園輔導工作多年,近年深感「許多孩子長大被漏接,不如及早接住他們」,於是過去十年逐步增加中小學校輔導工作,協助親師諮詢。持續秉持阿德勒「Act As If」的精神,闖蕩於全台各機關單位、學校與私人諮商機構,提供諮商、諮詢、演講、課程與督導。另著有《你在煩惱什麼呢?大學諮商心理師給你的陪伴之書,關於成長的疼痛與焦慮》。

作者簡介

李家雯(海蒂)

諮商心理師。美國芝加哥阿德勒大學諮商心理學碩士畢業,從事大專校園輔導工作多年,近年深感「許多孩子長大被漏接,不如及早接住他們」,於是過去十年逐步增加中小學校輔導工作,協助親師諮詢。持續秉持阿德勒「Act As If」的精神,闖蕩於全台各機關單位、學校與私人諮商機構,提供諮商、諮詢、演講、課程與督導。另著有《你在煩惱什麼呢?大學諮商心理師給你的陪伴之書,關於成長的疼痛與焦慮》。

文/李家雯(海蒂)

現代的父母好難為!看看書店的排行榜,銷售最好的往往是親子類別的書籍。這表示現代的爸媽們,都想找到一個快速又有效的配方,來「做好」父母這個職務。讀到這裡,我們來整理一下本書不斷告訴你的配方:

要獲得孩子的尊重、贏得孩子的合作、保持親子的良好關係,還要注意孩子其他身心相關的大小事情……

於是你可能會問:「當父母的,都得這麼委屈嗎?」

讓我們來討論「委屈」這件事吧,到底什麼是「委屈」?一直覺得這是一種非常微妙的情緒,而且在華人文化裡特別常見。

如果說「情緒是心的語言」,那麼,大家不妨想想「委屈」是什麼?

是覺得自己「正確」,卻被人誤會;或努力沒人看見?還是覺得受到傷害,於是想「自己秀秀自己」?「委屈」一詞,有一種「你怎麼會沒看見我的努力/付出/傷口/真實心意?」的感覺。特別在偏好曖昧溝通的文化裡,更是容易出現。不論你覺得委屈是什麼,它都帶有一種「我被錯誤對待了」的不平心聲。

愛子女在心 口要開

那麼,為什麼我們會在親子關係裡感覺到委屈呢?

我發現,容易覺得委屈的父母,往往特別在意孩子,是非常「努力」的父母。他們親力親為、全心投入,對家庭與孩子總是鞠躬盡瘁,扛下一切重擔,以達到「滿分」為目標。這樣的人未必會過度討好孩子,但他們的認真與超出標準的努力,往往不自覺讓自己的身心也超過負荷。然而,除非到了已經快要斷線的邊緣,否則他們通常不會主動表達自己的辛苦與疲憊。

他們的愛很多很滿,但累積久了,怨念也會很多很滿。這類的父母不習慣為自己發聲,表達自己想被看見、認同的需求,甚至是不習慣討拍,覺得身為父母,怎麼可以在孩子面前表現出脆弱的一面。他們覺得,「不需要」或「不該」為自己的付出說話。

每當我遇到這樣疲於奔命的父母,總會忍不住問他們:「你都用什麼方式來表達對孩子的愛?他知道你愛他嗎?」大多時候,父母們都會說:「應該知道吧,我這麼努力在為這個家付出誒!」「怎麼會不知道?我可是每天替他張羅大小事。」只有部分的父母會說:「知道啊,我每天都會抱抱他,對他說我愛你!」

但我總忍不住想:每天看父母忙得團團轉的孩子,看見的是父母對他的愛嗎?還是身心疲憊的父母呢?我們又要如何確定,孩子明白「辛苦等同於愛」呢?

同樣地,當我問這些父母:「你這麼努力地張羅孩子的一切,那你會告訴孩子,你需要他看見你的辛苦、給你一些鼓勵的回應嗎?」也有些人回答:「不用吧,反正他都看在眼裡!」或者「這樣講,孩子的回應就不會是真心的啊!」

這實在是有趣的反應。我們都渴望孩子明白我們的努力與愛,但又吝於主動表達我們的需求,於是訊息落差就一直發生。勞心勞力的父母們感受不到來自孩子的正向回應自然就覺得委屈了,甚至過度疲憊時,也難免萌生「一切犧牲都不值得」的想法。

(摘自《教養是合作》,悅知文化出版)