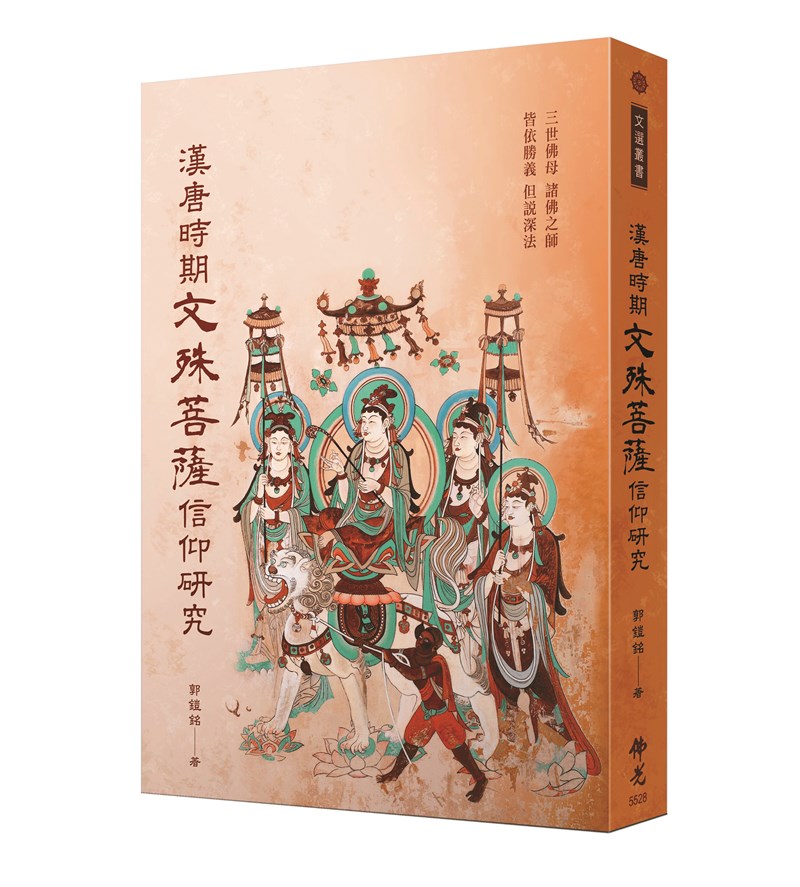

佛法強調「眾生平等」,女性亦能證得聖果,得到修道解脫的平等機會。圖/佛光文化提供

佛法強調「眾生平等」,女性亦能證得聖果,得到修道解脫的平等機會。圖/佛光文化提供

文/郭鎧銘

在上古印度,印度河谷一帶曾經歷過一段母系社會時期,彼時女性為社會之中堅力量,從生產、戰鬥、祭祀等各方面,都由女性擔任要角,除了由女性出任族長外,崇奉之神祇亦以女神為主,荼羅毘堤族(Dravidians)人甚至還建立出梵天女性生殖信仰。彼時之女性,集祭司(婆羅門)、族長、領袖之大權於一身。

然而,在雅利安人進入印度河谷,落地生根之後,社會權力結構逐漸轉變為以男性為主,女婆羅門(祭司)漸漸式微,雅利安人更在經過二十一次的抗爭之後,取得政治上的主導權,建立起以男性為主的父系社會,更將社會區分為:婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅四種階級的「種姓制度」。隨著雅利安人向恆河流域的征伐,「種姓制度」也被帶到他們所征服之地。在此情形下,女性的政治、宗教權力相繼失落,社會地位也隨之低下,從《夜柔吠陀》(Yajurveda)中已可看見貶抑女性的內容,到了《摩奴法典》(Mâava-Dharma-Sâra)的年代(約成書於西元前二○○至西元後二○○年),更是明文規定:「女子絕不能獨立自主」,須「不分晝夜地被其家中男子置於從屬地位。」甚至說:「不名譽的根源是婦女,不和的根源是婦女,陋習所以存在的根源是婦女。」在《摩奴法典》的記載中,婦女彷彿是集眾惡於一身者。

在這種貶抑、歧視女性的社會氛圍下,佛陀為了姨母摩訶波闍波提(Mahāprajāpatī Gautamī)的請求出家,曾躊躇再三。然在阿難(Ānanda)的懇請之下,佛陀依據緣起深悟的平等精神,慈悲應允女眾出家了,並為出家女眾成立了比丘尼僧團(bhikSunī-saṃgha)。為了適應當時的社會情況,保護比丘尼的安全,以及協助比丘尼在道業上的修學,而有了「八敬法」的制訂。從歷史背景來看「八敬法」的制訂,其原始用意應是「比丘尼尊重比丘僧,而比丘負起監護與教育的義務。這是啟發而誘導向上,不是輕視與壓制的。」

摩訶波闍波提與阿難向佛陀請求應允女眾出家的首要問題都是:「女人可得第四沙門果耶?因此故,女人得於此正法、律中,至信、捨家、無家、學道耶?」這是個關鍵的問題,女人能否修證得阿羅漢果?如果可以,那為什麼不能出家修行呢?昭慧法師認為,這個關鍵的問題,便是佛陀應允女眾出家的最大因素。佛法強調「眾生平等」,首陀羅都可以隨佛出家修行證道,既然女性亦能證得聖果,那麼有何理由拒絕世界上一半人口獲得證悟的機會呢?面對摩訶波闍波提的三度請求,佛陀之所以猶豫再三,主要應是考量現實環境對於女性的不友善,以及女眾出家後如何避免世俗的譏嫌,能夠適應當時社會,不致障礙佛法的弘通。

《漢唐時期文殊菩薩信仰研究》,佛光文化出版

《漢唐時期文殊菩薩信仰研究》,佛光文化出版

女眾出家表現亮眼

「在慈悲普濟的佛陀精神中,女眾終於出家,得到了修道解脫的平等機會。」佛世時代,比丘尼的表現絲毫不遜色於比丘,證得聖果者所在多有,不僅比丘有所謂的「十大弟子」,比丘尼亦有,其中「說法第一」的達摩提那(Dharmadinnā)比丘尼,其論究法義的內容更被編入《中阿含經》,成為原始佛教的聖典之一。在《雜阿含經》卷四十五中更記錄著阿臈毘(Aḷavikā)等十位比丘尼在面對魔波旬嬈亂時,以己身之修證,令魔波旬知難而退之經過。足見佛陀時代的比丘尼之傑出,更可證明在佛法的修證中,男女是平等無差別的。

然而如此傑出的比丘尼僧團最後卻於印度本土銷聲匿跡。二千五百餘年後的今天,南傳、藏傳的比丘尼僧團傳承早已斷絕,僅剩漢傳佛教中尚有比丘尼僧團存在。以台灣而言,比丘尼人數多於比丘,不管是在弘法利生、慈善公益、社會關懷等面向,表現都極為亮眼,堪與佛陀時代的比丘尼相媲美。

印度本土的比丘尼僧團傳承之所以斷絕,與佛滅度後,歷次經典結集權與解釋權均為男性僧伽所掌握有關。以首次結集而言,由厭惡女性的大迦葉主持,然在結集開始之前,先細數阿難的種種不是,其中女眾出家便被歸咎為阿難的過失之一,要求阿難懺悔,阿難不認有罪,最後為了不引起紛擾,而向大眾懺悔。這當然是大有問題的!若阿難懇求佛陀讓女眾出家是有罪的,那麼佛在世時為何大迦葉與其他僧眾不向佛舉發呢?之後厭惡女性的保守上座們更利用「八敬法」中的「二部僧授戒」,讓比丘尼僧團逐漸凋零殆盡。

(摘自《漢唐時期文殊菩薩信仰研究》,佛光文化出版)

【作者簡介】

郭鎧銘

喜雜讀百家,頗認同「丈夫擁書萬卷,何假南面百城」之語。曾任出版社編輯,編有《王國維年譜(增訂版)》、《明清科考墨卷集》等書;並擔任談話性電視節目主持人多年及與談學者。現為淡江大學歷史學系助理教授、中國歷史學會祕書長,專於中國中古史、中國史學名著、中國思想史、佛教史、佛教思想史及佛教藝術等。

2023法寶講座—

遇見文殊菩薩

日期:2月19日

時間:週日早上9:30-12:00

地點:佛光山法寶堂

報名專線:07-6561921#2300-2