圖/泱汀

圖/泱汀

文/嚴崑晉

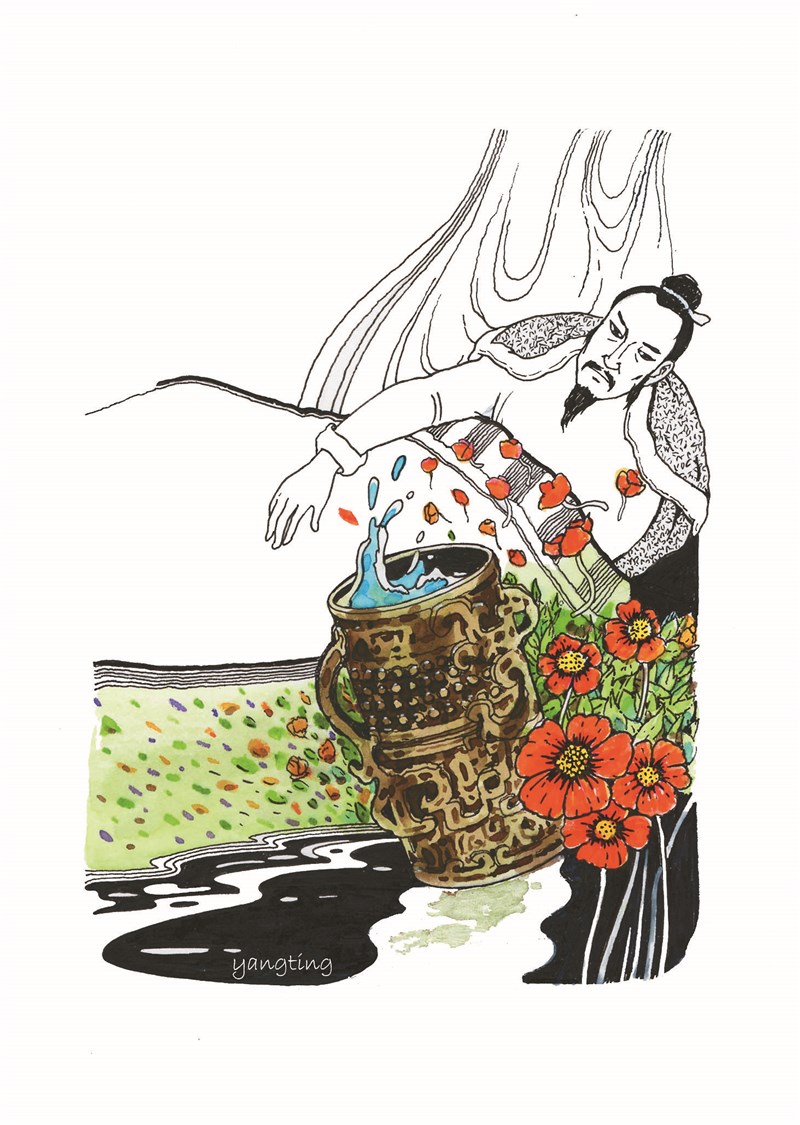

「玉卮」是古代一種以玉為材質的圓筒型盛酒器,筒身有環狀的耳柄,底部有三足,大多數有蓋,可容四升。由於玉卮的製作須損耗大量的玉料,加上先秦時代玉石珍稀,所以,玉卮在所有不同材質製成的卮器中,可以說是極致奢華品,從戰國時期以至漢代,是皇室貴族最寶愛的酒具。「當」是指器皿的底部。

「玉卮無當」即指玉製的酒器沒有底部,原本是用來比喻人主口風不緊,泄露群臣的話。此事見於《韓非子.外儲說右上》,記載堂谿公對韓昭侯的告誡。堂谿公先是問說:「今有千金之玉卮,通而無當,可以盛水乎?」意思是說,現在有一個價值千金的玉卮,但是它沒有底部,可以用來盛水嗎?韓昭侯回答說:「不可以。」堂谿公又問:「有瓦器而不漏,可以盛酒乎?」意思是說,有不漏的瓦罐,可以用它盛酒嗎?韓昭侯回答說:「可以。」

於是,堂谿公得出一個結論:「夫瓦器至賤也,不漏,可以盛酒。雖有千金之玉卮,至貴而無當,漏,不可盛水,則人孰注漿哉?今為人主而漏其群臣之語,是猶無當之玉卮也,雖有聖智,莫盡其術,為其漏也。」意思是說,最廉價的瓦罐,只要不漏就能用來盛酒。最珍貴的玉卮,一旦會漏,就連水也不能盛了。身為君主卻將群臣為國家謀畫的機密泄露出去,就像是沒有底的玉卮,即使他是一個明達、有智慧的人,也無法實現所謀畫的策略,就因為他泄露了。

韓昭侯聽從堂谿公的勸告,自此之後,每當有重大決策時,必定獨自睡覺,唯恐在睡夢中說夢話而泄露了國家機密。

漢語中的「漏卮」一詞,因為這個典故而產生,即指底部有漏洞的卮器,用來比喻一個人的酒量大,或永遠也滿足不了的要求與欲望。

後來,「玉卮無當」多用來比喻華美而不切實用。如西晉文學家左思,在〈三都賦.序〉中,即以「玉卮無當」批評前人作賦「侈言無驗,雖麗非經」,即文辭華麗誇張,內容卻與事實不符。唐代史學家劉知幾也在《史通.論贊》一文中使用這個成語,批評袁宏「務飾玄言」、謝靈運「虛張高論」。可見,「玉卮無當」在後人的使用上,多傾向於批評華而不實的文辭與言論,原來的用法已經較為罕見了。