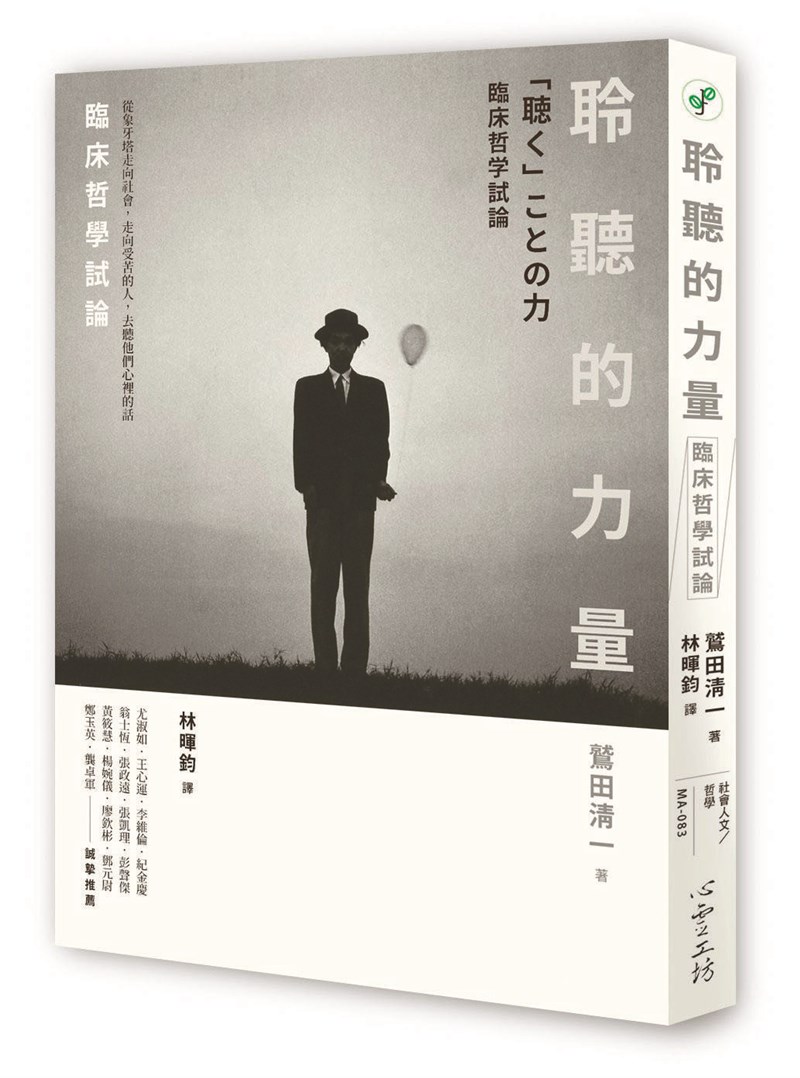

《聆聽的力量:臨床哲學試論》。圖/心靈工坊提供

《聆聽的力量:臨床哲學試論》。圖/心靈工坊提供 護理人員要與照護對象「保持適當距離」,才能避免「燃燒殆盡」。 圖/123RF

護理人員要與照護對象「保持適當距離」,才能避免「燃燒殆盡」。 圖/123RF

文/鷲田清一

擔任治療工作的醫師,大部分的時候將自己的行動限定在職務範圍之內。但負責照護的護理團隊無法如此,除了執行護理師的職務,還必須以「人」的身分看待患者︱︱不得不以「人」的身分涉入患者的生命。照顧長期患病的病人,使他們熟識患者,產生職務之外的關係。患者可以一小口、一小口地吃東西了?無法進食了?可以起身慢慢走動了?臥床不起了?護理師與患者在共同的時間裡,經驗生命的過程。最終,當他們經歷人的出生或死亡時,保持心情的平靜是不可能的事。

通常人們把「sympathy」這個字翻譯成「同情」,但它其實原本是「共苦」的意思。他人的痛苦有一部分成為自己的痛苦。他人的悲傷或喜悅也是如此,自己無法不感受到。對平常人來說,這些事大多一生只會發生一次,但護理師卻因為與多數的患者建立了人對人的關係,這樣的事情會頻繁地發生在他們身上。

人生大事的記憶會留在我們的身體裡,久久不能散去。而護理師們必須以平常人數十倍、甚至數百倍的頻率經驗這樣的事情,不可能不累積壓力,不可能不感覺疲憊。就算還不到立刻生病的程度,但深度的疲勞是確實存在的,休息是必要的。對護理師來說,這種身心的動搖幅度又大、頻率又高,堆積在心裡與身體底層的疲憊,遠超過他們自己感覺得到的。

反覆來說,擔任護理工作的人之所以疲憊不堪,不只是因為工作實在很辛苦,更因為平常人久久才發生一次的情感波動,一天之內要降臨在他們身上好幾次﹕人的死亡,人的誕生﹔入院的衝擊與出院的歡喜。原本正浸泡在一種強烈的情感之中,突然擺盪到完全相反的情感裡。以為自己正在生氣,下一個瞬間卻熱淚盈眶。受到這種「存在的震盪」劇烈搖晃,啪的一聲像斷了線的人偶,突然就崩潰了。

照顧他人 要保持距離

人生的幸福與不幸不斷翻轉的場所,患者的日常與護理工作者的日常正好相反的場所。如果說這個反轉發生的介面就是臨床的場所,那麼從事護理工作的人,就是日夜站在這樣的場所,一直處在日常與非日常的交界處。那是無法純粹當作職業來看待的場所。如果純粹把它當作職業,就無法完成自己的職務;必須以一個擁有具體面貌的「人」的身分,與他人相接觸。護理就是這麼一種具有深刻矛盾的工作。「照顧他人」這個工作所帶來的痛苦,無法隔絕在外,必然會侵入照顧者的個人生活之中。「燃燒殆盡」的現象,就發生在這樣的場所。

為了不掉入「燃燒殆盡」的陷阱,無論如何都必須與照護的對象保持適當的距離,不能與對象一體化。「該斷開的地方就要斷開」,這種距離感是必要的。

照護要能成為照護,就不能把目的或效果納入考量。換句話說,那是不考慮意義、沒有條件的「陪伴」,如同廣井良典所說,「把時間送給對方﹗」但是,「進入這種超越職業上的角色的關係」和「與對象保持距離」這兩件事該如何妥協?要如何並存?最後,對於「款待」這件事的意義,我們不得不追問到底……

(摘自《聆聽的力量:臨床哲學試論》,心靈工坊出版)

【作者簡介】鷲田清一

日本哲學家,1949年生於京都,京都大學文學系畢,文學博士課程修畢,現為大阪大學名譽教授、京都市立藝術大學名譽教授。專攻臨床哲學、倫理、現象學、身體論、時尚評論,開啟日本及亞洲臨床哲學運動,賦予哲學現代新生命。主要著作有《聆聽的力量》、《等待這件事》、《不能死的理由》、《即將遇到挫折時的臨床哲學診所》、《關於穿衣服這件事的哲學辯證》、《「人」的現象學》、《哲學家眼中的京都小日子》、《人為什麼要穿衣服》等。