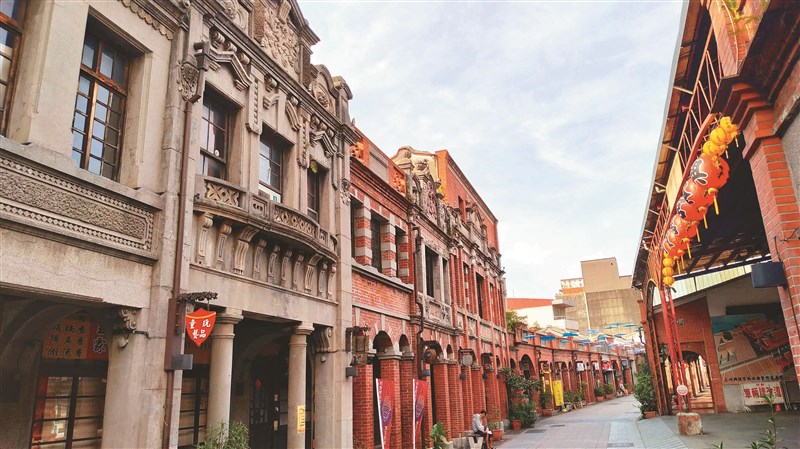

富含巴洛克風格的三峽老街。

富含巴洛克風格的三峽老街。 古色古香的派出所。

古色古香的派出所。

文/墨客

提到三峽,大家浮現於腦海的會是什麼?是緊鄰的陶瓷鶯歌小鎮,還是古鳶山的意象?是清水祖師廟,或是李梅樹美術館?甚至是牛角麵包?從文史的角度而言,三峽老街(民權老街)應該是最值得一提的。

三峽,舊名三角湧。最早的三峽老街,可以追溯到十八世紀中葉,而近代的歷史,則可從一八九五年左右談起。尤其如今所看到的老街,有部分是遭受日軍焚毀,再由住民自行復建的。大正五年(一九一六)開始,在日本殖民政府的強力主導下,由住民自費將傳統街屋形貌改造為仿歐風立面,以古希臘柱式、古羅馬拱門裝飾,建構當時廣為流行的歐風街道樣貌,融合了洋樓風格元素、日式家紋及漢人文化圖像。目前老街風貌,大致上保留日治時期原狀。

三峽老街的特色包括下面幾點:它是目前全國最長的一條老街,約二百六十公尺;兩旁建築融合了中式、西式、日式裝飾山牆;是一條S型依地勢而建的街道。此外,老街一旁即是三峽河,所以它是一條面河傍山的聚落街市;再加上歷史因素,以染布業為主軸,發展出結合藝術美學與建築共構的老街。

老街中間以前為輕便車道,曾用來載運煤礦及樟木、檜木與樟腦油、茶業等經濟作物,也見證了台灣開發的歷史。街頭各有土地公守護,頂街土地公廟另有供奉驅害蟲神──保儀尊王;這一帶同時也有西式的教堂,以及祖師廟、媽祖廟。整體而言,是極具文化與宗教內涵的老街。

騎樓有連續拱圈,富含巴洛克風格,為台灣少數完整且具歷史價值之傳統街區。房子上通常刻有姓氏、姓名、行號或店名;不同造型的山牆樓面突出部分,一般中間較高、兩側較矮,傳統稱為山牆或牌樓,上面的圖形裝飾更別具寓意,如花瓶象徵「平安」,八卦則是為了避邪。

現在的三峽老街除了完整地保留了建築外觀之外,一百多座風格不同、以磚紅與灰色為基底的街屋,形成老街建築獨有的特色。近幾年,隨著文創意識的抬頭,並透過地方人士的熱心投入,也讓別具風華的老街再現生機。