土窟式清涼彈藥庫。圖/墨客

土窟式清涼彈藥庫。圖/墨客 彈藥庫內部以銅片包覆。圖/墨客

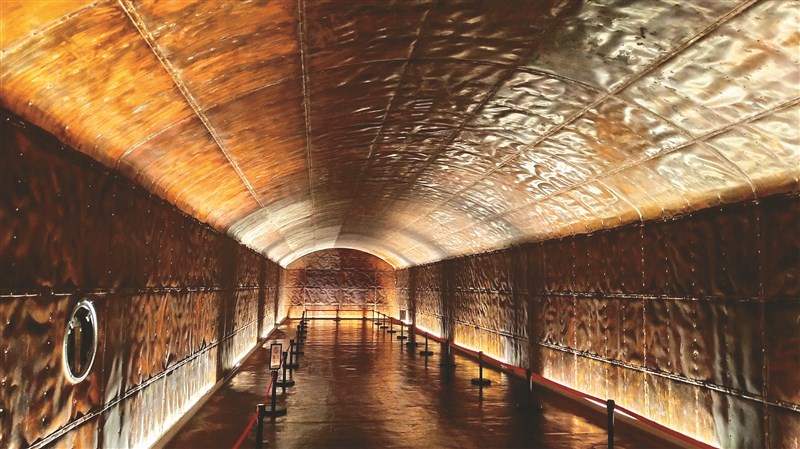

彈藥庫內部以銅片包覆。圖/墨客

文/墨客

西嶼彈藥本庫,又稱為漁翁島彈藥本庫,是位於澎湖縣西嶼鄉內垵村的一處地下洞窟式彈藥庫軍事遺跡群,於二○一○年十一月二十三日登錄為澎湖縣縣定古蹟,但二○二一年四月始正式對外開放。

日本於一八九五年三月攻占澎湖後,設立澎湖島要塞(今陸軍澎湖防衛指揮部),將澎湖多數區域劃為要塞地帶。根據《澎湖島要塞防禦要領書》規畫,築城部澎湖島支部工程的十二座堡壘砲台設施於一九○○年(明治三十三年)開工,除了在眾砲台地帶設有彈藥支庫及砲側庫外,更擇交通便捷、地點隱密之處,設置能儲備大量彈丸及火藥,以供隨時支應各砲台火力以發揮制敵效果的彈藥本庫。如今所看到的銅牆鐵壁,有一種莊嚴肅穆之風格。

其中除了西嶼彈藥本庫外,在澎湖地區周圍則規畫紅木埕彈藥本庫、大山彈藥本庫及大山臨時火藥庫、雞舞塢彈丸本庫等,共五座彈藥庫。

一九四五年,第二次世界大戰結束後,國軍接收日軍投降物資時,將此彈藥本庫稱為「牛心灣彈藥集積所」(因位於牛心山附近)。直至二○一○年,因文史保護觀念抬頭,澎湖縣政府遂將西嶼彈藥本庫登錄為澎湖縣縣定古蹟,也對其軍事設施展開一系列的調查與保存,並進行「土窟式清涼彈藥庫」、「洞窟式單窟乾燥彈藥庫」、「洞窟式雙窟乾燥彈藥庫」的大型修復工程,如今則以「西嶼彈藥本庫軍事文化園區」之名開放遊客參觀。

如今的洞窟式單窟乾燥彈藥庫、洞窟式雙窟乾燥彈藥庫,在日治時期時被列為「砲側庫」或「砲具庫」。雙層牆體穹窿結構,先於山腹岩盤上挖出一個圓拱形的山洞,用混凝土塊堆疊成外庫結構,再用鋼筋混凝土建造內庫空間;為滿足恆溫、恆溼的要求,且為儲存無煙火藥,在彈藥庫內設置溫溼計,旁邊牆體則布滿銅片,能夠徹底隔絕電磁脈衝與溼氣。

另一土窟式清涼彈藥庫屬於地上建築,外牆由石牆疊砌,內牆則做木板牆及防潮用高架木地板,屋架為用角鋼鋼架等形成複式構造,屋瓦採用文化瓦(燻黑瓦)。

目前最有特色的,則為洞窟式彈藥庫內的「銅牆鐵壁」,由於日治 時期此處為存放彈藥的地方,稍有不慎便會擦槍走火,因此需以銅、鐵做為絕佳的保護,部分建築頂端還設置了避雷針,以防雷擊。

除了此處的彈藥本庫,其實鄰近的幾個景點,還可以完整規畫為一個軍事文化園區,包括西嶼西台、西嶼東台、西台餌砲、五孔頂砲台等。在澎湖,不只有大自然的美景和人文風情,還有值得一訪的軍事文史呢!