圖/123RF

圖/123RF 柯爾畫作或許想表達的是,我們的內心河流將與滿足感漸行漸遠,而湍流和峭壁就在我們的內心世界。圖/123RF

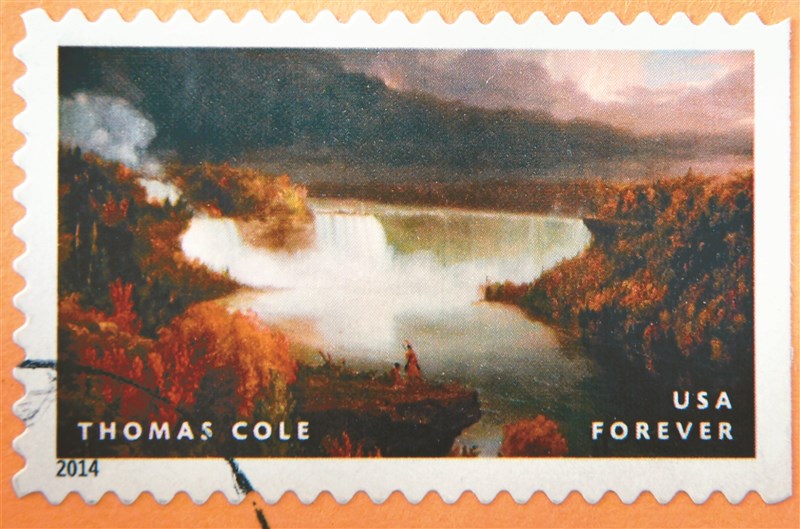

柯爾畫作或許想表達的是,我們的內心河流將與滿足感漸行漸遠,而湍流和峭壁就在我們的內心世界。圖/123RF

文/強納森.勞赫 譯/汪春沂

回想起我在二十歲時,第一次在美國國家美術館欣賞湯瑪斯‧柯爾(Thomas Cole)四幅著名大作時的情景。對年輕的我來說,柯爾畫作中的童年天真而真實,青年時的壯志凌雲也很真實,站在成熟的山丘上的我雖然沒有明確的方向,但也想要揚名立萬。

那時的我不會知道後來的科學研究發現,也沒有預知的能力,知道自己的事業會一帆風順,會找到真愛結婚,還會擁有我需要感恩的一切事物。但是柯爾畫中的空中城堡呢?也許那閃亮且難以捉摸的宮殿,並不是我們希望達到的物質和理想等客觀目標,也許我們希望獲得的是像「幸福」這種主觀的目標。畢竟在〈生命之旅〉中,旅行者從頭到尾都是一個人,沒有別人,沒有城市,沒有社會。

有一種說法是,柯爾對於生命中社交生活的重要性過於天真和忽略,另一種解釋是他描繪的並不是真實的生活情境,而是心理層面,暗喻我們終將會孤獨一人的內心世界。或許他想表達的是,我們的內心河流將與滿足感漸行漸遠,而湍流和峭壁就在我們的內心世界。

柯爾是個有遠見的人,且他的年代離我太遙遠了,所以我無法確切看出他在畫中要表達的內容,但我可以說,二十歲時的我搞錯了。我在年輕時就很確定,到了中年時,我在客觀條件上會比年輕時還好,而這個預估是準確的。但當時的我還做了另一個預測,就是我的生活滿意度會隨著成就而提高,而這個預估則與事實不符。

陷入回饋效應陷阱中

我的確很高興也感恩自己的成就,但和自認為「應該要滿足」的狀況相距甚遠。我不再像過去那麼樂觀,老是跟比我高的社會階層比較。再經過時間的累積,這種種原因便引發我光靠意志力也無法擺脫的失望感,讓我在四十多歲期間陷入了回饋效應的陷阱中。

如果柯爾生活在現代,相信他需要再為他的〈生命之旅〉添加第五幅畫,就加上中年和老年之間吧。

首先,我想說說關於幸福曲線中最有趣的部分(也是最令人不舒服的部分),那就是中年時期。史瓦登所描繪的曲線在中年時呈現交叉,現實和期望的差距縮小了,失望似乎會很快結束,但又似乎會繼續下去。現實已經來到,但不算很深入,這裡就是幸福曲線的底部,也是塊危險的區域。

不過重要的是心態,不要把這段未完成的過渡期看成是危機,至少不要持續這麼看待。諸多專家學者研究的關鍵重點在於:幸福曲線代表幸福是持續不間斷的。隨著年輕時的樂觀偏誤逐漸減少,我們的失望便慢慢累積。事實上,正如史瓦登的數學公式所解釋的負面回饋機制:即使沒有客觀的干擾和情感的誘發因素,我們還是會感到愈來愈失望,所以,所謂的中年危機並沒有抓到問題的重點……

(摘自《大人的幸福學:蓄積能量,找回由谷底反彈的快樂,走出上揚的幸福曲線》,時報出版)

作者簡介

強納森‧勞赫

(Jonathan Rauch)

畢業於耶魯大學,全球知名智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)資深研究員,「幸福曲線」理論創始人。曾為《美國國家期刊》、《經濟學人》、《紐約時報》、《華爾街日報》等撰稿。其作品多次被評為「美國雜誌寫作佳作」、「美國科學與自然寫作佳作」。