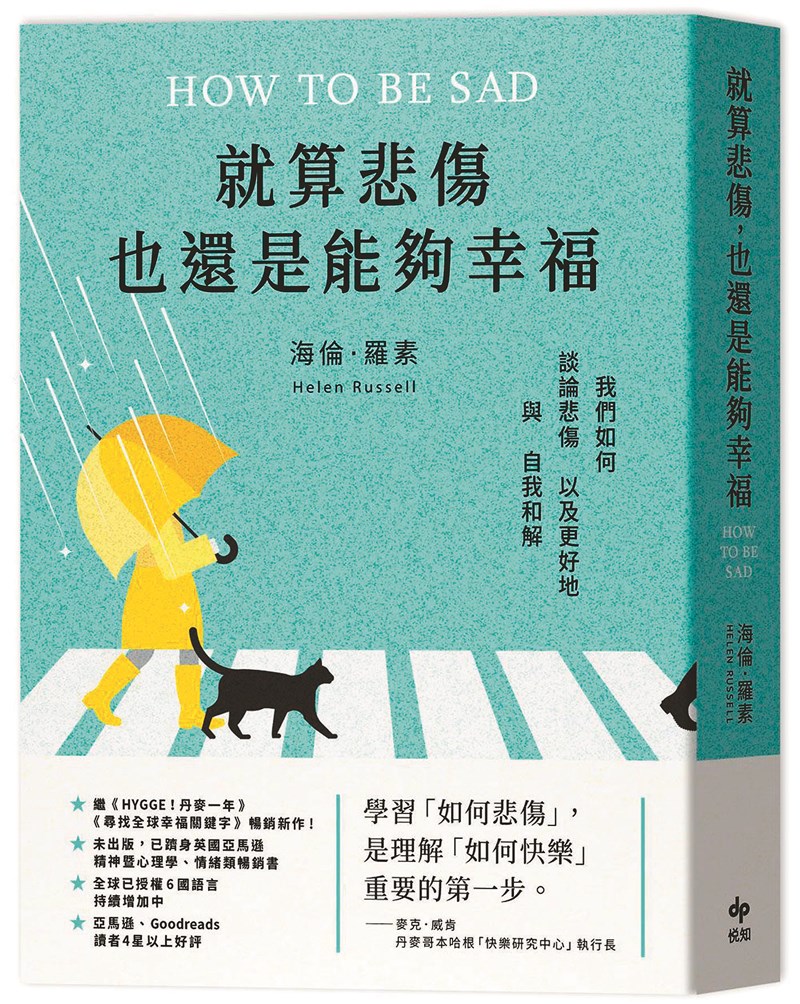

《就算悲傷,也還是能夠幸福》/悅知文化出版

《就算悲傷,也還是能夠幸福》/悅知文化出版 出外踏青,可讓人心情愉悅,一掃久坐不動造成的心情抑鬱。圖/123RF

出外踏青,可讓人心情愉悅,一掃久坐不動造成的心情抑鬱。圖/123RF

文/海倫.羅素

譯/康學慧

科學家發現,結合運動與戶外時間會帶來額外的好處。澳洲坎培拉大學(University of Canberra)的研究發現,走出戶外與運動同時進行,可以降低焦慮,而艾塞斯特大學的研究人員發現,所謂的「綠色運動」可以降低緊張。不過,不只是因為運動讓我們感覺良好,科學也證實不運動會讓我們感覺不好。甚至可能導致憂鬱症。

布蘭登•史塔布醫生在他的專業領域裡獨樹一格,他原本是物理治療師,後來成為情緒與心理學研究的頂尖專家。史塔布在一家精神病院擔任實習物理治療師,他發現許多病患的生活非常靜態,幾乎整天坐著不動。我想進一步了解,於是打電話訪問,他告訴我:「那時候是二○○○年代初期,但已經出現很多證據,證明坐著不動的生活方式對健康有不良影響。於是我就想,如果讓這些靜態的病患戴上計步器,會有什麼發現?」他先是觀察他們的平均步數,然後請他們增加一成。「也就是說,如果他們每天走五百步,我就會說:『多走五十步。』非常小的改變。」

「不是說要每日一萬步嗎?」

「沒這回事,」史塔布說,「那只是一家公司想出來的花招。一九六四年,即將舉辦東京奧運的那一年,那家公司希望更多人買計步器,所以推廣這麼高的步數。」史塔布很樂意戳破這個迷思,因為雖然能走一萬步非常好,但是很多人做不到。「並不是說走不到一萬步就沒用,很多證據顯示,就算只是低度活動也有益處。」他說。

史塔布注意到,增加活動量之後,病患的情緒也產生變化:「我在實務中一次又一次看見,只要動起來,心情就會變好︱︱要是都不動,心情就會更差。」

那個,呃,我尷尬地試探,知道自己已經很久沒運動了,請問,多久沒運動會開始心情變差?

「一星期。」他回答。

才一星期!

「隨機對照試驗︱︱也就是以實證為基礎的最高級試驗︱︱結果顯示,如果一個星期不動,或被強迫靜止,那麼,我們就會感覺心情不好。」史塔布說。也就是說,如果我們心理狀況正常,也沒有潛在健康問題,那麼只要一陣子不運動,我們就會開始心情不好。以現代社會的狀況,一不小心生活就會變得靜態。事實上,幾乎每個人都過著靜態生活。從古早的狩獵生活,經歷人力勞動的工業時代,到了現在,車輛、電腦、節省勞力的設備,我們的工作幾乎不需要身體勞動。現代人可以整天不離開舒適的沙發,以「虛擬方式」交流。史塔布認為,這樣會造成健康問題。因此,他的下一步就是把這篇論文整個翻轉過來,研究如果保持活動、進行輕度運動,是否可以抵擋憂鬱症,甚至克服低落的情緒。

(摘自《就算悲傷,也還是能夠幸福》,悅知文化出版)

作者簡介

海倫‧羅素(Helen Russell)

英國記者、「快樂學」專家。著有全球熱銷逾175,000冊的《HYGGE!丹麥一年:我的快樂調查報告》,以及已被翻譯為20國語言的《尋找全球幸福關鍵字》。她的書融合機智的觀察、實用又溫暖的建議,在世界各地吸引了無數讀者。

2021年,她開設了Podcast頻道《How To Be Sad with Helen Russell》,每周邀請來自各行各業的名人,分享他們與悲傷、憂鬱、焦慮相處的經驗。