「電學」這門學科在經過18世紀時的蓬勃發展,到了19世紀時,人們終於有可以源源不絕的電流供應──電池。

利用電池電力,可以做很多的事。電化學達人戴維(Humphry Davy),甚至發明了電燈!(愛迪生的豐功偉績,其實是把電燈「普及」實用化。)圖/怪醫鳥博士、123RF

「電學」這門學科在經過18世紀時的蓬勃發展,到了19世紀時,人們終於有可以源源不絕的電流供應──電池。

利用電池電力,可以做很多的事。電化學達人戴維(Humphry Davy),甚至發明了電燈!(愛迪生的豐功偉績,其實是把電燈「普及」實用化。)圖/怪醫鳥博士、123RF 「電學」這門學科在經過18世紀時的蓬勃發展,到了19世紀時,人們終於有可以源源不絕的電流供應──電池。

利用電池電力,可以做很多的事。電化學達人戴維(Humphry Davy),甚至發明了電燈!(愛迪生的豐功偉績,其實是把電燈「普及」實用化。)圖/怪醫鳥博士、123RF

「電學」這門學科在經過18世紀時的蓬勃發展,到了19世紀時,人們終於有可以源源不絕的電流供應──電池。

利用電池電力,可以做很多的事。電化學達人戴維(Humphry Davy),甚至發明了電燈!(愛迪生的豐功偉績,其實是把電燈「普及」實用化。)圖/怪醫鳥博士、123RF

文/怪醫鳥博士

「電學」這門學科在經過18世紀時的蓬勃發展,到了19世紀時,人們終於有可以源源不絕的電流供應──電池。

利用電池電力,可以做很多的事。電化學達人戴維(Humphry Davy),甚至發明了電燈!(愛迪生的豐功偉績,其實是把電燈「普及」實用化。)

那麼電在導線內是怎麼被驅動?什麼因素決定了電流強弱?這成了當時科學界想探討的主題。

膨脹程度 難以測電

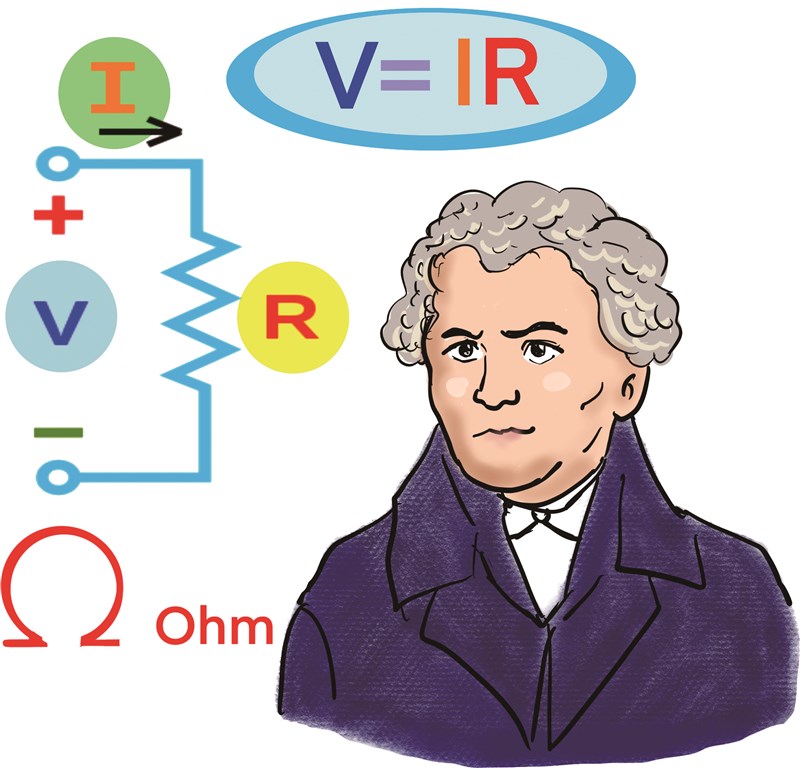

安培(Andre Ampere)首先提出「分子電流」的概念,雖說這觀念太先進了,一開始並沒有被接受,但是安培以數學家身分切入物理,並獲得巨大成功,激勵了一位德國人歐姆(Georg Ohm)投入電學研究。

這歐姆出身鎖匠之家,當時的鎖匠都是家族傳承,照理他應該也會去當鎖匠,但他和他弟弟很早就顯露出數學天分,教育改變了命運,後來他和弟弟都成為了數學家。

歐姆決定靠電學讓自己揚名立萬,他根據傅立葉(Charles Fourier)對熱傳導的結論,假設電流也是正比於導線兩端的某種「驅動力」(電位差)。為了證明這一點,必須先能測量電流大小,才能跟電位差做比較。但是電流大小要怎麼測量呢?

科學的有趣之處,就在於從「已知」探索「未知」。歐姆先想到熱脹冷縮,當時的知識已曉得,電流通過導體會發熱,所以他想或許可以用膨脹程度來測電流大小。

實驗結果呢?誤差太大,完全不實用!

改良扭秤 發現定律

正所謂山不轉不轉,兩個利器幫助他想到了好方法:「扭秤」和「電生磁」效應。本來也有人利用電生磁效應設計出電流計,但誤差太大。歐姆這次做了改良、加上扭秤,精準度大大提高,電流搖身一變,成為可以測量的「東西」了。

他後續又發明了利用液體的「溫度差」,來測量電位的工具。這樣他就可以測量電位差、電流跟導線的關係。在6年的時間裡,他測試了9種不同金屬,證明金屬是有電阻的,導線愈長電阻愈大,導線截面積愈大電阻愈小,並且還發現了歐姆定律:「電流與電壓成正比,電流與電阻成反比。」

唯心哲學 鄙視科學

這麼厲害的發現,有沒有讓歐姆聲名大噪?並沒有,因為他是德國人。當時的德國盛行黑格爾(Georg Hegel)的「唯心論」哲學,知識分子們崇尚哲學、鄙視實驗驗證的科學。歐姆提出論文之後,甚至被大學減薪一半作為懲處。

時不我予的歐姆,一直默默無聞,連申請教授職都四處碰壁。還好英國人識貨,科學偉人法拉第(Michael Faraday)在計算電阻後,赫然發現16年前歐姆早就研究過了。品格高尚的法拉第向英國皇家學會大力舉薦歐姆,並頒給他最高榮譽。德國科學界也驚覺自己的錯誤,還給歐姆一個公道,歐姆最後終於當上了大學的物理學教授,電阻單位「歐姆」便是為了紀念這位數學家的卓越貢獻。