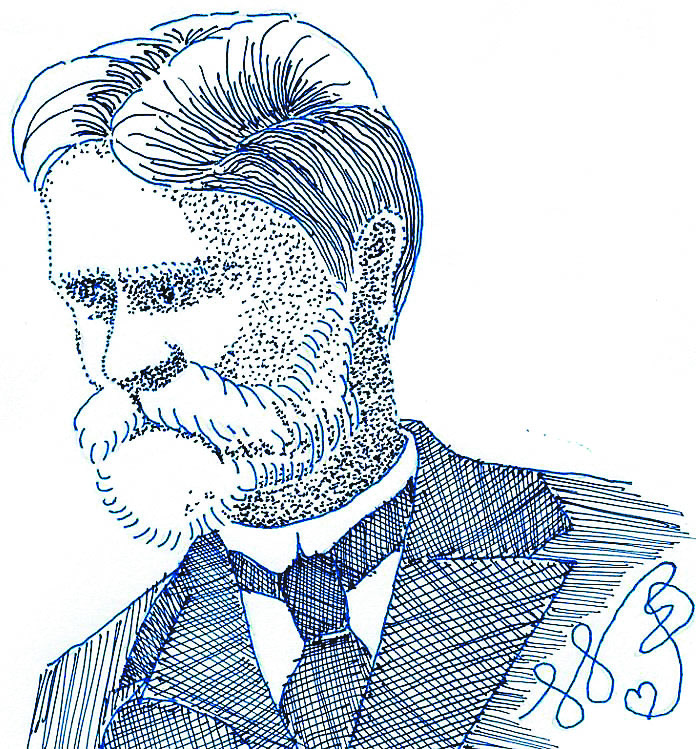

圖一:作者繪史端喬

圖/林一平

圖一:作者繪史端喬

圖/林一平 圖二:作者繪華納

圖/林一平

圖二:作者繪華納

圖/林一平

文/林一平

接通電話的方式由1870年代一步一步演進到今日,歷經手搖電話的接線生轉接、撥號盤撥打電話號碼、鍵盤的按鍵電話號碼,直到今日由phone book直接點選人名或號碼。當中跨越最大的一步是撥號盤的發明。

最早期的電話機沒有撥號盤,必須由電話公司的接線生轉接。接線生都是聲音甜美的總機小姐,電話網路因為接線生和客戶的互動,成為一大特色,不是單純、硬邦邦的機器服務。

不需總機小姐,由用戶自己撥電話號碼的自動化的電話機早在1891年就發明了。發明者史端喬(Almon Brown Strowger ; 1839-1902;圖一)是美國堪薩斯市一家殯儀館的老闆。他發覺電話接線生常常把他客戶的電話接到他的競爭者那邊,讓他的生意受損(據說電話接線生就是他的競爭者的妻子)。惱火之下,發誓要發明一種不要接線生的電話機。經過三年潛心研究後,獲得了「自動電話交換器」(Automatic Telephone Exchange)的發明專利權。

史端喬的電話機需要客戶記下許多電話號碼,自己撥號,很顯然造成不便。貝爾電話公司不願意採用這種系統,因為他們相信接線生才能提供人性化的電話服務,他們也不相信史端喬所謂「接線不公平的說法」。同時貝爾電話公司更憂慮客戶會因為不滿意這種「自助式」的自動化電話系統,而停止電話服務。然而隨著歲月變遷,人工畢竟敵不過機器的自動化,電話接線生終於走入歷史,退出電話的舞台。

用戶自己能撥電話後,省掉總機,是電話網路能快速擴張的原因。電話也引起人們想要和遠方的朋友通話的欲望(當然了,您也可以面對電話答錄機自言自語一番)。華納(Charles Dudley Warner;1829-1900;圖二)在他的《As We Go》一書中寫著:「如果世上只有一個人知道電話這個好東西,卻無法和別人分享,那麼他一定會心癢難搔,難以忍受。」

華納和馬克‧吐溫合寫的小說《鍍金年代》(The Gilded Age),嘲諷1870年代華盛頓特區與當時的許多領導人物,包括洛克菲勒 (John D. Rockfeller)等人,稱他們為「強盜大亨」(Robber Baron)。於是美國人將1878-1889年間稱為鍍金年代。不過鍍金時代並非華納首度提出。這詞最早出自莎士比亞1595年的作品《King John》。湊巧的是,鍍金年代這段時間正好是電話的發明及萌芽期。為了不讓人們心癢難搔,電話公司自然拚命的廣布電話網路,因此有人稱電話為「鍍金年代的互聯網」(Internet of the Gilded Age)。而電話鍍金年代的最大推手則是能撥號的電話機,造成電話網路的快速擴張。

有趣的是,今日AI的興起,已經有人發明虛擬接線生,讓您經由對話,就可要求虛擬接線生幫您撥通電話,又回到1870年代的老方法了。