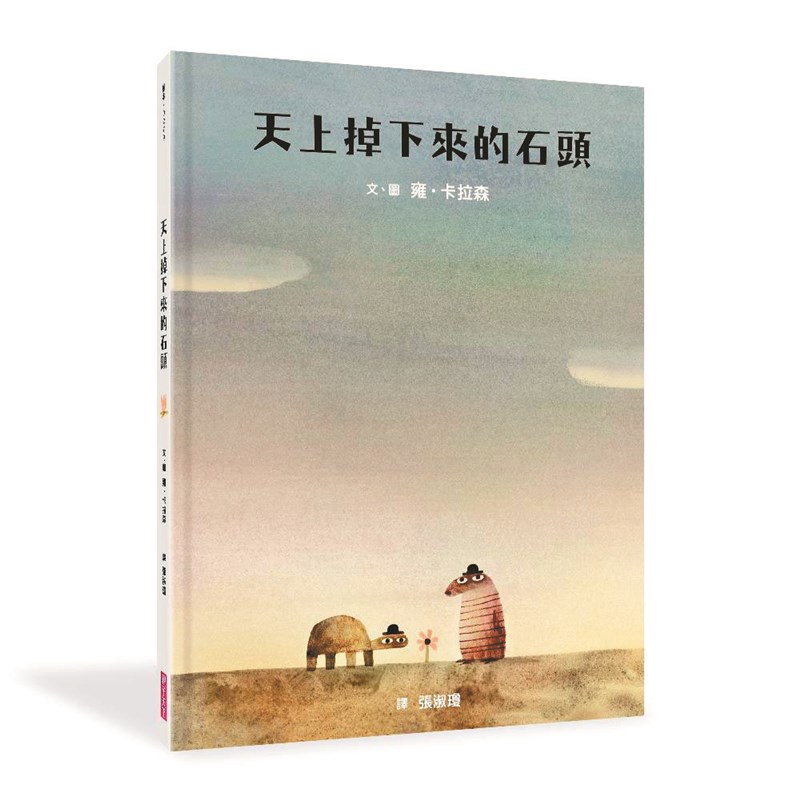

《天上掉下來的石頭》

圖/親子天下提供

《天上掉下來的石頭》

圖/親子天下提供

文/廖淑儀

「我懂了,我知道怎麼一回事了。」—烏龜

常常,我們選擇自己喜歡的東西,但很難控制任何來到我們面前的事物;我們自恃能擇善孤獨,但永遠無法抵擋想要有人陪伴的心境。我們能選擇用各種角度閱讀一本書,但無法控制作者想要帶給我們的驚奇。

簡單畫面簡單對話

從動畫設計師到繪本創作,作者雍‧卡拉森(Jon Klassen)想必非常清楚,運用簡單、但能懾人心神的設計是什麼樣子的。「帽子三部曲」是讓他享有盛名的作品之一,這本《天上掉下來的石頭》沿襲了類似的風格,甚至沿用了相同的主角——烏龜,只不過這次牠不為帽子煩惱了,而是直接戴上帽子,並走向完全不同的主題:石頭。一樣簡單的畫面、簡單的配色、簡單的對話,卻因此更聚焦、延伸出更大的想像空間。

一開始只有一朵小花。然後烏龜來到花旁邊,牠說:「我喜歡站在這裡……別的地方,我連站都不想站。」牠的好惡說詞,是種情感的選擇,就像我們也有好惡,也就簡單地激起了我們的共鳴。

故事跟著烏龜的視野走,一顆大石頭卻也正逐漸從天上墜落,只是烏龜看不到。當犰狳走過來,烏龜邀請牠來「站在一起」。但犰狳覺得站在花旁邊不舒服,(感覺頭上壓力大?)便前去站在另一邊的草旁。果然犰狳覺得好多了,還邀請正爬過來的蛇一同站在一起。這時烏龜好奇心被引發,但相隔太遠,問不清楚,加上受不了他們兩人似乎都覺得那一邊比較好,所以烏龜緩步前去找他們。見到時,烏龜傲嬌地說:「我說,我站的地方比較好!」就在這個時候,天上的大石頭突然就掉落在烏龜喜歡站的地方,壓壞了花,三隻動物瞬間無語,用驚呆的眼神一起望向大石頭。

受困於經驗和喜好

這是一個關於選擇和控制的幽默故事。如果說之前的「帽子三部曲」,像是比較聚焦在追求一個有目的性的故事,也就是故事已經設定好、會朝向某個設定好的結局去發展,那麼《天上掉下來的石頭》就反而是在乎當下的情境裡,事件與人們之間是怎樣互動的。也就是說,憑著我們固有的經驗與喜好,在當下的情境中,我們如何選擇,如何感受?而當情境發生改變的時候,又該怎麼行動,怎麼感受呢?

只是站在那裡,或走開;大石頭掉下來,選擇站上去想像或不要;大石頭造成的陰影,可以選擇打盹、看夕陽或者不要,最後意外來時,想想面對或沒面對的感受。這些設計看來簡單,卻荒謬地足以讓我們發笑,但同時也帶來更多沉思與反省的空間。

因為經驗與喜好,所以偏執地選擇、無法感受危險、選擇站在危險上——烏龜站在大石頭上,掉下來——甚至否認「意外」對我們造成的傷害。也因為經驗與傲嬌,烏龜對犰狳選擇欲迎還拒,當犰狳不想迎合牠時,牠不是驕傲地堅持自我,就是多愁善感地想太多。我們以為自己的選擇往往最好、最安全,但偏偏沒想到,「天外飛來一筆的」石頭和怪物,根本不是我們可以控制的。

於是,從烏龜的角度出發,我們看見自尊造成的偏執性格,似乎會讓自己無視危險、無法學習;但願意放下孤獨走向朋友的行為,卻又能讓我們「剛剛好」避開危險。這難道就是作者卡拉森想要讓我們體會的真意嗎?的確,傲嬌不會讓我們更好,除了盲目之外,更成就了孤獨,但如果從更高的視野來看,憑著理性或直覺做選擇,本來就沒有錯,誰不是每天都這樣過日子呢?而意外,什麼時候來,是不是降臨在我身上,還是我就剛好躲過,那些狀況,也本來就是我們無法預測或控制的。

我們從中學習什麼

選擇,代表我能控制的局面,似乎代表安全(但並非真的安全);意外,代表我無法控制的事情(也不代表無法躲過),我想起庫斯杜力卡的電影《黑貓白貓》,把電影拍成了善惡/禍福相倚的喜劇紀錄片,黑貓不比白貓差,白貓也不比黑貓價值低,許多時候,最大的成就只不過是,我們究竟從中學習到了什麼?從哪個角度閱讀,從哪個角度思考,反映出來的,正是當下我們所經驗而來的能力。

因此,除了眼神的微調,雍‧卡拉森設計讓動物們看起來接近「面無表情」,對話也僅限於說明當下正在做的事,場景、對話、行為精簡到底的結果,就是放大對於情境的想像空間,今天我感受到的是選擇與控制的並行不悖,也許明天是個不近人情的想像。天曉得,想像力無限大,幽默感隨時都在,一本可以一翻再翻、詮釋無窮的寓言式繪本,我以為這才是《天上掉下來的石頭》帶給我們的最大收穫。