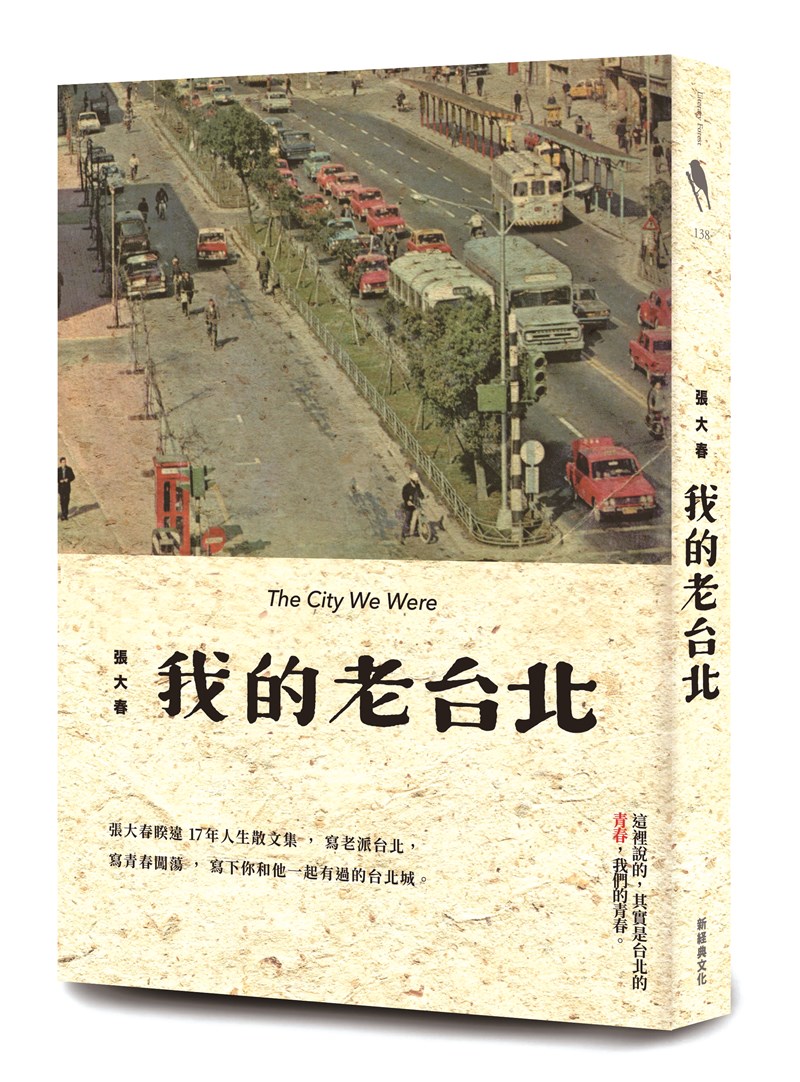

《我的老台北》

圖/新經典文化提供

《我的老台北》

圖/新經典文化提供

文/王錫璋(前國圖編審)

雖然張大春《我的老台北》一書,每篇之前,都掛著「我的老台北沒有一個固定的時間軸……」這句話作為開頭,但以民國46年次出生的他,從幼稚園的回憶開始,到民國79年的李師科事件結束,他的老台北應該就是1960到1990這30年的老台北,這段時間,恰好就是台灣趨向繁榮的關鍵期。這段歲月,台北城是甚麼樣子呢?有甚麼人文風景和故事?張大春的《我的老台北》,藉著他驚人的記憶力,為讀者窺視到這城市在那30年間的某些角落和人物。

張大春的記性真好

全書以20個篇章回憶張大春的青春往事,若以10年前陸客團還能大量來台觀光,對台北的批評是「市容好老舊,像是大陸的二線城市而已」;那30年間,無疑也是台北的的青春期。在書中,張大春幼稚園時期的住家,從遼寧街的竹籬笆圍起的典型老舊眷村,逐漸到小學時期,搬到國防部在西藏路新改建的眷舍大樓,這種和比鄰現在的南機場公寓眷舍,有迴旋式逃生梯、有最先進的抽水馬桶……都是台灣飛躍進步的象徵。如今,南機場公寓還存在著呢!

張大春的記憶太好,在書中,竟然還能記起幼稚園中認識的三輪車夫、小學時隨著父親到再春游泳池旁的籃球場,看當時來訪的美國歸主籃球隊與中華隊的友誼賽。我雖年長張大春幾歲,也知道歸主籃球隊年年來華傳教打球,但依然很吃驚張大春的記憶力,竟然能將當時迎戰歸主的中華白隊球員名單記得那麼清楚。

《我的老台北》便是張大春以個人世界為經,以台北城市的變化為緯,寫出他的家人、朋友、同事和城市中的許多生活變遷。於是,我們知道100輛三輪車在1960年9月,在中山堂舉辦盛大解體的公開儀式後,才逐漸消失在台北市;今天的中正紀念堂和兩廳院,以前是陸軍總司令部營區等等,這些會讓現在的年輕人驚訝的事物。

回顧老台北的歷史

當然,張大春成名甚早,年輕時亦參與過《中時晚報》的創辦、編過副刊和文學刊物、與影藝界來往,一如吳念真、小野等人;但他更是學術界和書法界圈中的人物,因此在書中描述到與文人雅士之交往,亦多以人帶進許多藝文事件;如與台大臺靜農在溫州街龍坡丈室的師生情誼、在麥田咖啡館與詹宏志、陳雨航、羅大佑、蘇拾平等等文人交往,看見許多文藝、歌曲創作在此誕生的經過。

書中也出現高陽、高信疆、勞思光、李行、王家衛、胡金銓、阮義忠、鄭問等等名人的小逸事,他們有的還在,有的已離世,不過,他們的身影都是那30年台北城市風華的一部分。

書中最後一篇描述的李師科和王迎先事件,許多人已淡忘,卻攸關當時台北新聞界搶新聞的大事,作者當時以《時報周刊》編輯的身分,參與調查與報導,揭穿了警界辦案之荒謬,更是精采動人的壓軸之作。

張大春的《我的老台北》,或許與許多長者的視野不同,卻以立體的角度,讓許多文化人喚醒老台北曾有的青春理想,也給年輕人看到台北曾有的歷史切面。