作者簡介

瑪雅.桑巴格.朗恩(Maya Shanbhag Lang)

印度裔美國人,紐約州立大學石溪分校比較文學博士,文章常見於《紐約時報》、《洛杉磯時報》、《華盛頓郵報》與《印度時報》,另著有《六月十六日》(The Sixteenth of June),現居住紐約,美國民權博物館表彰她為印度婦女賦權的付出,讚譽她是「2021年你必須認識的女性」。

作者簡介

瑪雅.桑巴格.朗恩(Maya Shanbhag Lang)

印度裔美國人,紐約州立大學石溪分校比較文學博士,文章常見於《紐約時報》、《洛杉磯時報》、《華盛頓郵報》與《印度時報》,另著有《六月十六日》(The Sixteenth of June),現居住紐約,美國民權博物館表彰她為印度婦女賦權的付出,讚譽她是「2021年你必須認識的女性」。

文/瑪雅‧桑巴格‧朗恩 譯/蕭美惠

我四歲時,母親帶我去看牙醫。我們剛從皇后區搬到長島。那個牙醫是個英俊的白人,對我而言很新奇。我習慣了印度面孔與馬拉提語,有他在場,令我感到羞怯。

他用戴著手套的手檢查我的牙齒時,試著和我媽交談。「你們來自印度?」他問道。「你們講印度話嗎?」他用美式發音講印度話這個字,是我從沒聽過的,逗得我咯咯笑。他皺著眉頭,抬起手去調整燈光。

「新手套!」我媽大喊。

「不好意思?」

「你摸了燈,違反消毒規定。你必須換手套。」

他眨眨眼,然後笑一笑。「聽好了,小姐,我已經執業了很多年!」

「你在看過上個病人之後有把那座燈消毒嗎?這是個幼童。你必須更換手套。還有,我不是『小姐』,我是個醫生。」

他脹紅著臉,慢慢脫掉手套,伸手去拿新的。

不到十分鐘,她再次指正他:「新手套!」

那一天發生了神奇的事。我抬頭挺胸走出了牙醫診所。

六個月後,我們回診,那名牙醫看起來很畏縮。「桑哈格醫師,」他說,「我……我把燈消毒了。」

母親不會為了別人而改變,她讓別人為她改變。在她的凶悍當中,我感受到她的愛。她是我的擁護者。她不在意別人的想法。她在意重要的事:我。

父母仳離之後,我媽的車短短數年便增加十萬英里的里程數。我很確定那些里程大多是為了來看我和哥哥。

她不加思索便跳上她的車。如果我只是在電話裡咳嗽,她便會出現在我門口,車子裡塞滿各項物品:一鍋扁豆湯、除塵撣、我的小衣櫥塞不進去的十二包衛生紙、廣效性抗生素(以防萬一)、兩磅裝的桶裝餅乾、數盒納寧錠(Claritin)。她就像個好市多量販店的巡迴業務代表。

我還在讀研究所時,有一次我跟她抱怨我的下背疼痛。坐姿加劇背痛,我不知道如何才能寫完期末報告。「你應該買一張舒適的椅子!」她訓斥說。我笑了笑。我沒有時間也沒有錢去採購家具。況且,住在波士頓的哥哥答應要把他的舊躺椅送給我,那張躺椅靠背傾斜的角度正好可讓我舒適地用筆電打字。我想說等到期末報告完成後,我再設法去搬那張躺椅。

翌日下午,有人來敲我的門。一開門,我驚訝地看見那張躺椅,還有站在椅子後面、累壞了的母親。她開車到波士頓,搬了躺椅,然後直接送到紐約給我。

「媽,一天當中開那麼遠的車,太瘋狂了!」

她聳聳肩。「你需要這張躺椅。我在星期日還有什麼別的事要做?」

「可是那張椅子很重!我不懂你怎麼搬得動。」

她微笑著。「我是你媽。所以搬得動。」

之後的兩個星期,我熬夜寫期末報告時,那張躺椅便成為我的綠洲,唯一可以讓我沒有疼痛地坐著的地方。每次我放鬆地坐進躺椅裡,我便想像母親拖著它到我門口,還辯稱那一點都不費力。她不是多愁善感或情感洋溢的人,我小時候她從沒念書給我聽,或是幫我烤餅乾。可是她會開大老遠的車,搬運重得嚇人的椅子。當我需要她的時候,她一直都在。

在一個美好的六月天,諾亞和我出門散步之後,回到公寓,我按下答錄機的播放鍵後,聽到好友傑瑞德的死訊。

我整個人呆住了。

傑瑞德是我大學時代以來的朋友,一直在抗癌。我上個星期才跟他講過話,跟他保證他一定會戰勝病魔,還跟他分享一份健康湯的食譜。當留言播放時,我覺得自己傻到不行。

當下,時間停止了。公寓牆壁由四面向我包圍。「親愛的,」諾亞開口說,但我猛烈搖頭,離開他身邊。我不發一語跑進臥室。

那個時候我只想跟一個人說話。

「噢!」當我告知這個噩耗時,她驚聲大叫。她的聲音充滿痛苦。「噢!不!不可能的。他那麼年輕!」

隨著她發表各種情緒(「他那麼的聰明親切!喔,生命真是不公平。這種事怎麼可以發生在那種好人身上?」),我的眼淚掉了下來。她說出的每句話都剝開一層我的情緒:傑瑞德過世太不公平了,我竟然不懂他快死了。

由她說出我說不出口的話,讓我感到釋懷。這便是我愛母親,渴求與她談話,為何只有她才行的理由。在人生最艱苦的時刻,我們之間沒有隔閡。她絕對不會說:「請節哀」,絕對不會置身事外。她站在我身邊,為我痛心,感同身受。她代我承受人生的打擊。

直到和她講過話,我才覺得可以面對諾亞和外頭的世界,我的朋友已經走了的世界,不公平且殘酷的世界。日子仍在繼續,但為了紀念我朋友,日子應該要停止。直到跟母親說完話,我才開始理解發生的事。她的傾聽完成了死亡登記。因為她,我感到沒有那麼孤單。

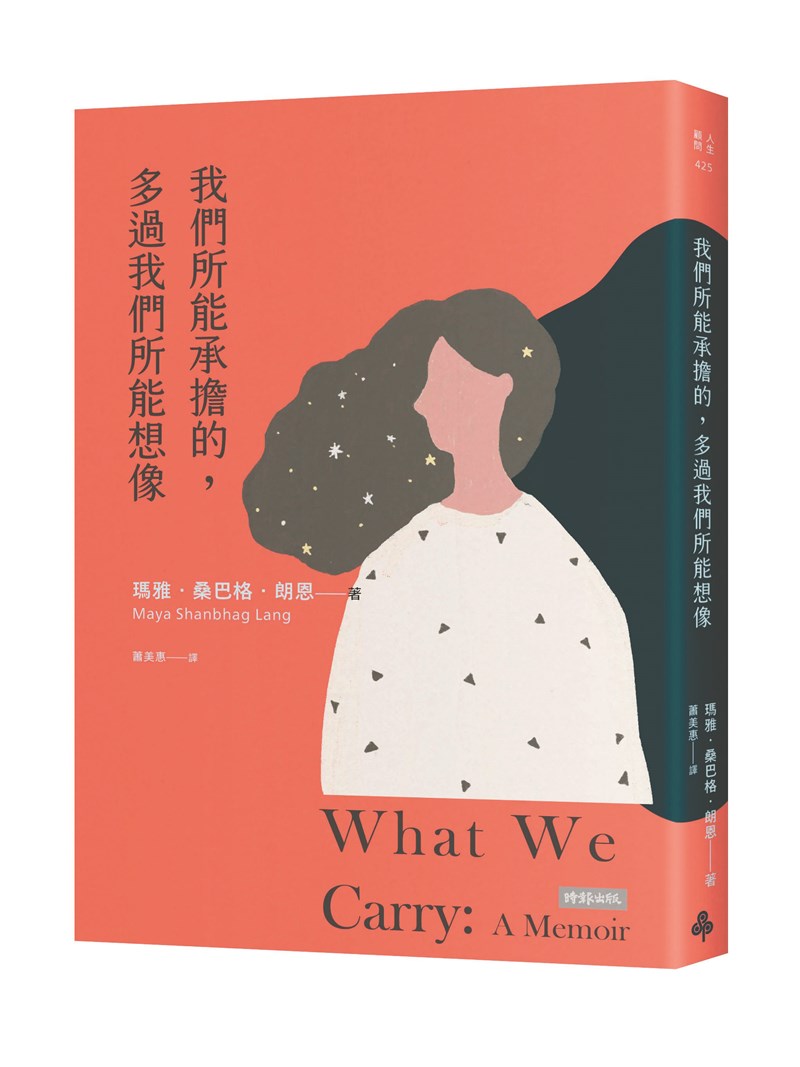

(摘自《我們所能承擔的,多過我們所能想像》,時報出版)

作者簡介

瑪雅.桑巴格.朗恩(Maya Shanbhag Lang)

印度裔美國人,紐約州立大學石溪分校比較文學博士,文章常見於《紐約時報》、《洛杉磯時報》、《華盛頓郵報》與《印度時報》,另著有《六月十六日》(The Sixteenth of June),現居住紐約,美國民權博物館表彰她為印度婦女賦權的付出,讚譽她是「2021年你必須認識的女性」。