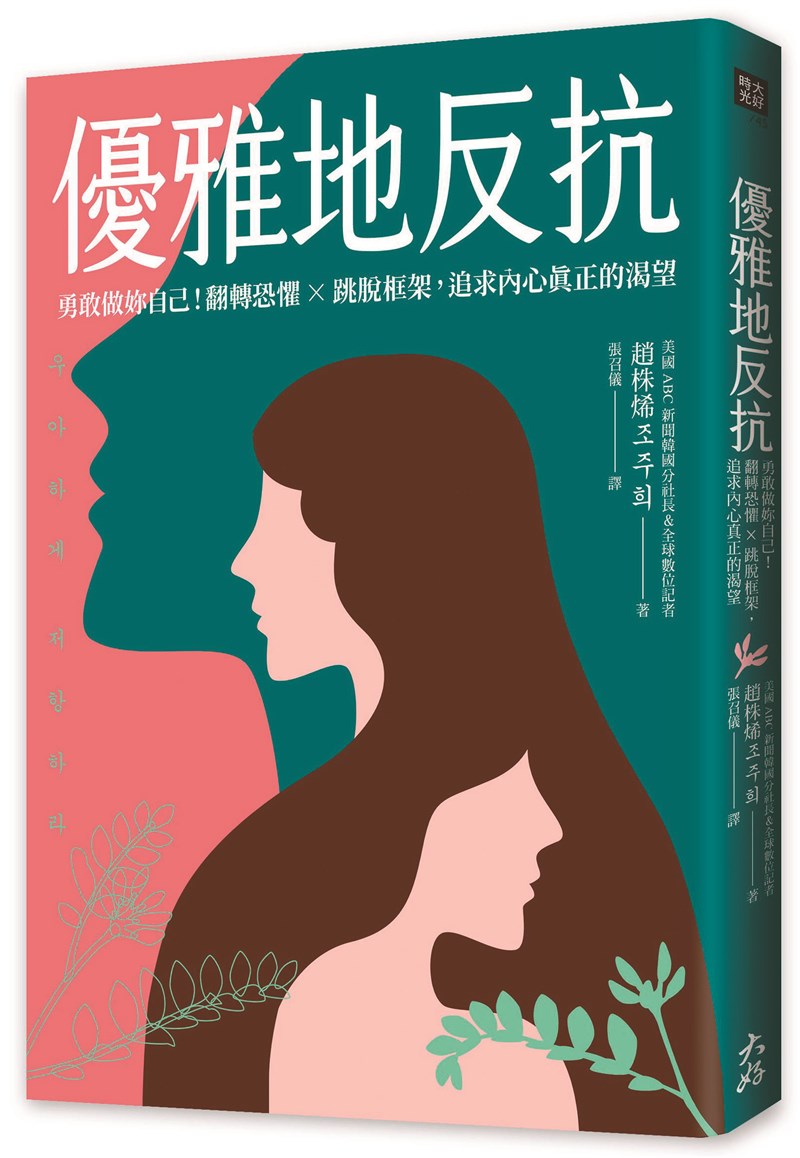

作者簡介

趙株烯

現任美國ABC新聞韓國分社長,三十多年來橫跨美國、新加坡、韓國等地,是報導國際情勢的外電記者,也是全方位的全球媒體專家。

1999年榮獲美國MDDC新聞機構獨立調查報導獎,2007年獲Gracie Award優秀紀錄片獎,並於同年度獲頒年度最佳女性獎。2009年第30屆艾美獎新聞故事單元最終入圍、2012年第8屆韓國年度媒體人大獎海外媒體部門獲獎。在ABC新聞裡,她獲選為全世界僅有七名的全球數位記者,負責包括韓國在內的整個亞洲地區。透過全世界點擊率最高的新聞網站abcnews.com,可以看到她報導新聞的影像。另著有《優雅地渴望》(暫譯)。

作者簡介

趙株烯

現任美國ABC新聞韓國分社長,三十多年來橫跨美國、新加坡、韓國等地,是報導國際情勢的外電記者,也是全方位的全球媒體專家。

1999年榮獲美國MDDC新聞機構獨立調查報導獎,2007年獲Gracie Award優秀紀錄片獎,並於同年度獲頒年度最佳女性獎。2009年第30屆艾美獎新聞故事單元最終入圍、2012年第8屆韓國年度媒體人大獎海外媒體部門獲獎。在ABC新聞裡,她獲選為全世界僅有七名的全球數位記者,負責包括韓國在內的整個亞洲地區。透過全世界點擊率最高的新聞網站abcnews.com,可以看到她報導新聞的影像。另著有《優雅地渴望》(暫譯)。

文/趙株烯 譯/張召儀

記者是不能被情感漩渦捲入的職業,在抵達現場看到可怕和悲傷的場面時,如果開始投入感情,就會無法控制地流下眼淚,恐懼自然也會襲擊而來。

二○一六年四月,再次傳來了災難消息:日本熊本縣發生規模六點五的地震。我收到消息後立即飛往現場,但就在二十八小時後,接著發生了規模七點三的強震。這是繼二○一一年日本東北地區大地震後,日本氣象廳首次偵測到震度七級的劇烈天災。

為了準備美國ABC新聞節目《早安美國》(GoodMorningAmerica)裡的報導,我走進做為居民避難所的小學體育館,但立刻就被不安、悲傷與期待交織的氛圍所籠罩,和兩年前採訪世越號沉船事件時感受到的慘淡匯集在一起,讓我的心情一下子跌落谷底。在災難現場隨處可見斷裂的橋梁、倒塌的房屋,隨著頻繁的餘震持續,就連在移動的車子裡也感受得到道路在搖晃,「如果這個時候發生強烈地震的話該怎麼辦?」不安的感覺浮上心頭。

產生類似想法的不只我一人,無論是心臟多麼強的人,抵達那樣的現場都會感到害怕。然而,在我們的組員裡,沒有任何一個人露出不安或恐懼的神情。

在移動的過程中,如果有能夠暫時卸下注意力的空閒時間,我們反而會以輕鬆的玩笑話來安慰彼此、緩解氣氛,努力試著消除緊張感。應該說這是一種「戰友默契」嗎?我們互相了解彼此的想法,只要一個人精神崩潰的話,所有人都會一起變得混亂,因此在那個時間點,我們發揮了無須言語的合作精神。不管前往多麼駭人的現場,我們所呈現出來的面貌始終如一。

我認為世事也很類似,愈是碰到危機或是讓自己動搖的狀況,就愈是不要表現出情感為佳。必須盡量只集中在自己的目標以及對我重要的事情上面——這也是唯一的選擇。幸好,我們都還有愛著自己的家人和朋友們,光是這些就已經相當足夠。

自從成為記者後,我目睹了無數次生命的消逝,死亡是最讓人感到痛苦的瞬間——特別是親眼看到剛去世不久的人類遺體時。二○一四年的世越號事件,對我來說彷如一道心理創傷。二○一八年泰國少年被困睡美人洞事件發生時,在現場等待救援的期間,也讓我不得不再次想起世越號事件的情景:失控的輿論、焦急等待的父母和家屬、驚慌失措的地區警察和軍人們、從全國各地湧入的義工,以及熟悉水肺潛水的團體……

當情感動搖時

然而,記者是不能被情感漩渦捲入的職業,在抵達現場看到可怕和悲傷的場面時,如果開始投入感情,就會無法控制地流下眼淚,恐懼自然也會襲擊而來。

因此,我在情感即將被動搖時,會盡快豎起一道高牆予以阻擋。與其被現場的狀況捲進去而帶入情感,我選擇依靠理性進行客觀的情況分析。在我面前現在有幾具屍體、他們是以何種狀態死亡、出於什麼原因、救援進行得如何等等,我匯集真相、解釋現場情況然後轉述出去,努力地忠於一個新聞工作者的角色。

有人會問這談何容易,怎麼可能做得到?其實這都是經過長期訓練後的成果。隨著投入災難現場的次數愈來愈多,我一邊練習分析事故現場,一邊分辨在當下什麼才是最重要的,並牢牢刻在心裡反覆進行訓練,之後才慢慢趨於熟悉。

記者有責任把事實準確地傳達給觀眾們,如果在報導中表露了自己的情感,那麼將會導致觀看該則新聞的人們,也被強迫要接受我的情緒。此外,有情感介入的報導,很可能會被認為是媒體想要引導輿論風向,甚至還有可能演變成意外的煽動。想用這種風格傳達或是接收資訊的人,因為有YouTube這樣更適合的媒體平台,其實只要轉移到那裡去即可。

在各種媒體氾濫的時代,必須隨時注意自己收看的輿論媒體,是否有煽動群眾的意圖,並且要適時做出明智的選擇。

(摘自《優雅地反抗:勇敢做妳自己!翻轉恐懼×跳脫框架,追求內心真正的渴望》,大好書屋出版)