「肥胖」是現今人們常見的文明病,我們對於肥胖的知識也因網路社群媒體的興盛有許多的提升。為了更容易窺探、理解科學家如何定義「肥胖」,文章開始會用些「違反常識」的描述。圖/樹下繪本

「肥胖」是現今人們常見的文明病,我們對於肥胖的知識也因網路社群媒體的興盛有許多的提升。為了更容易窺探、理解科學家如何定義「肥胖」,文章開始會用些「違反常識」的描述。圖/樹下繪本 「肥胖」是現今人們常見的文明病,我們對於肥胖的知識也因網路社群媒體的興盛有許多的提升。為了更容易窺探、理解科學家如何定義「肥胖」,文章開始會用些「違反常識」的描述。圖/樹下繪本

「肥胖」是現今人們常見的文明病,我們對於肥胖的知識也因網路社群媒體的興盛有許多的提升。為了更容易窺探、理解科學家如何定義「肥胖」,文章開始會用些「違反常識」的描述。圖/樹下繪本

文/黃詠翔

「肥胖」是現今人們常見的文明病,我們對於肥胖的知識也因網路社群媒體的興盛有許多的提升。為了更容易窺探、理解科學家如何定義「肥胖」,文章開始會用些「違反常識」的描述。

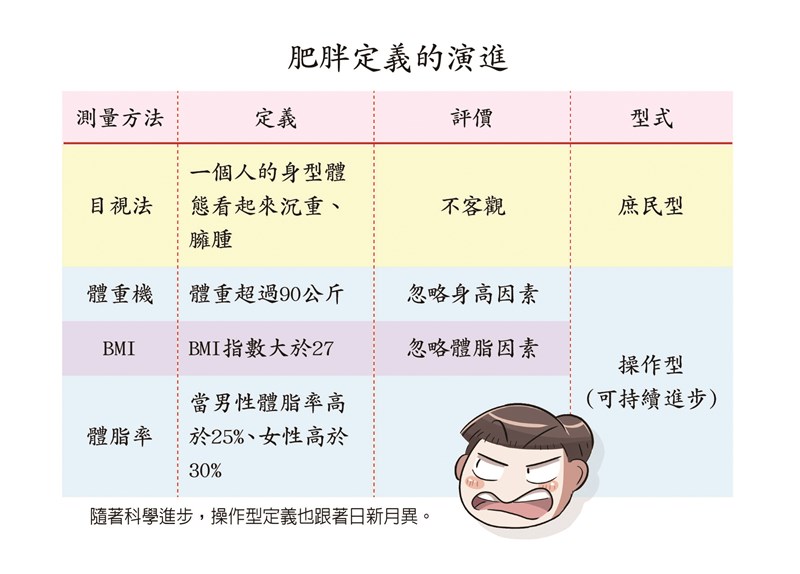

首先,我們怎麼樣認定一個人是肥胖的呢?最簡單的就是「目視」。一個人的「身型體態看起來沉重、臃腫」就是肥胖,但此定義大多讀者必不以為然。你、我對於目視肥胖的標準不一,我看起來覺得胖,你可能覺得不胖;換句話說,上述的庶民定義過於主觀,沒有客觀評判的標準。

質量指數 超過27為胖

此時,「體重機」登場!有了體重機,就能據此獲得「客觀數據」!因此,我們可將「體重超過90公斤」稱為肥胖。此時,就可稱為一個粗略的「操作型定義」了。有了這個定義,無論任何人超過90公斤,就能判定此人是肥胖的。

想必這樣子的定義會造成同學們的不滿,但請先別闔上報紙。上述定義的主要問題是忽略了「身高」。身高150公分左右的人體重90公斤的確可稱作肥胖;但身高200公分的人體重90公斤可能就屬正常範圍。後來醫學界就有了所謂「身體質量指數」(BMI)的計算公式。

BMI= 體重(公斤)/身高2(公尺平方)

據此,肥胖的操作型定義有了改進:當一個人「BMI指數大於27」,稱作肥胖。如此理應能讓多數讀者心服口服了,然而,事情卻沒這麼簡單。

體脂高標 男25女30

有在注意身體體重的同學可能已經知道,BMI指數並不能完全捕捉到肥胖的全貌,它忽略了「體內肌肉與脂肪比例」的因素。例如,從事健身的人其BMI可能是高的,但這卻是因為身體的肌肉多的原因;有些人的BMI可能是在正常範圍,體內的脂肪卻過高,實屬肥胖(稱為「泡芙人」)。因此,後續就有了「腰臀比」、「腰圍身高比」等輔助BMI的參考依據,其中「體脂率」更是一大重要指標。此時,肥胖的操作型定義更加進步:「當男性體脂率高於25%、女性高於30%」稱為肥胖。後續更有學者提出「內臟脂肪率」的指標,更是近一步提升肥胖操作型定義的精準度!

總的來說,將欲觀察事物或現象操作型「定義化」後,即可獲得客觀數據,並能加以分析與詮釋。但有時人們當下會忽略了一些因素(如BMI忽略體脂率),後進學者既可提出新的操作型定義加以輔助,甚至推翻原本的定義。如此反覆針對科學定義的探究,即是科學進步的動力之一呢!(待續)