所謂「好奇」為知識的起點。生活中,我們會對某些事物感到好奇,科學家也是一樣,科學知識即是科學家好奇於某事物。本專欄利用前5回提到的「科學思惟工具」,經過嚴謹實驗後所得的知識產物。今天就來聊聊科學家一開始是如何處理自己好奇、感興趣之事物。照例,先講個故事。圖/BOB

所謂「好奇」為知識的起點。生活中,我們會對某些事物感到好奇,科學家也是一樣,科學知識即是科學家好奇於某事物。本專欄利用前5回提到的「科學思惟工具」,經過嚴謹實驗後所得的知識產物。今天就來聊聊科學家一開始是如何處理自己好奇、感興趣之事物。照例,先講個故事。圖/BOB 所謂「好奇」為知識的起點。生活中,我們會對某些事物感到好奇,科學家也是一樣,科學知識即是科學家好奇於某事物。本專欄利用前5回提到的「科學思惟工具」,經過嚴謹實驗後所得的知識產物。今天就來聊聊科學家一開始是如何處理自己好奇、感興趣之事物。照例,先講個故事。圖/BOB

所謂「好奇」為知識的起點。生活中,我們會對某些事物感到好奇,科學家也是一樣,科學知識即是科學家好奇於某事物。本專欄利用前5回提到的「科學思惟工具」,經過嚴謹實驗後所得的知識產物。今天就來聊聊科學家一開始是如何處理自己好奇、感興趣之事物。照例,先講個故事。圖/BOB

文/黃詠翔

所謂「好奇」為知識的起點。生活中,我們會對某些事物感到好奇,科學家也是一樣,科學知識即是科學家好奇於某事物。本專欄利用前5回提到的「科學思惟工具」,經過嚴謹實驗後所得的知識產物。今天就來聊聊科學家一開始是如何處理自己好奇、感興趣之事物。照例,先講個故事。

一家人正看著歌唱選秀節目。媽媽:「哎呀,她太緊張了,一開口就走音。」

小孩不解:「媽媽,什麼是『緊張』啊?」

「緊張就是焦慮啊。」媽媽不假思索。

小孩更不懂了:「那什麼是『焦慮』呢?」

同義反覆 無效循環

媽媽這才發現小孩可能還沒學到焦慮兩字,便改個說法:「喔,緊張、焦慮就是不安,不自在的意思喔。」

「嗯,那什麼又是不安、不自在呢?」小孩追問。

媽媽被逼急了,脫口而出:「不安、不自在就是緊張喔。」

小孩:「喔!我知道了。」

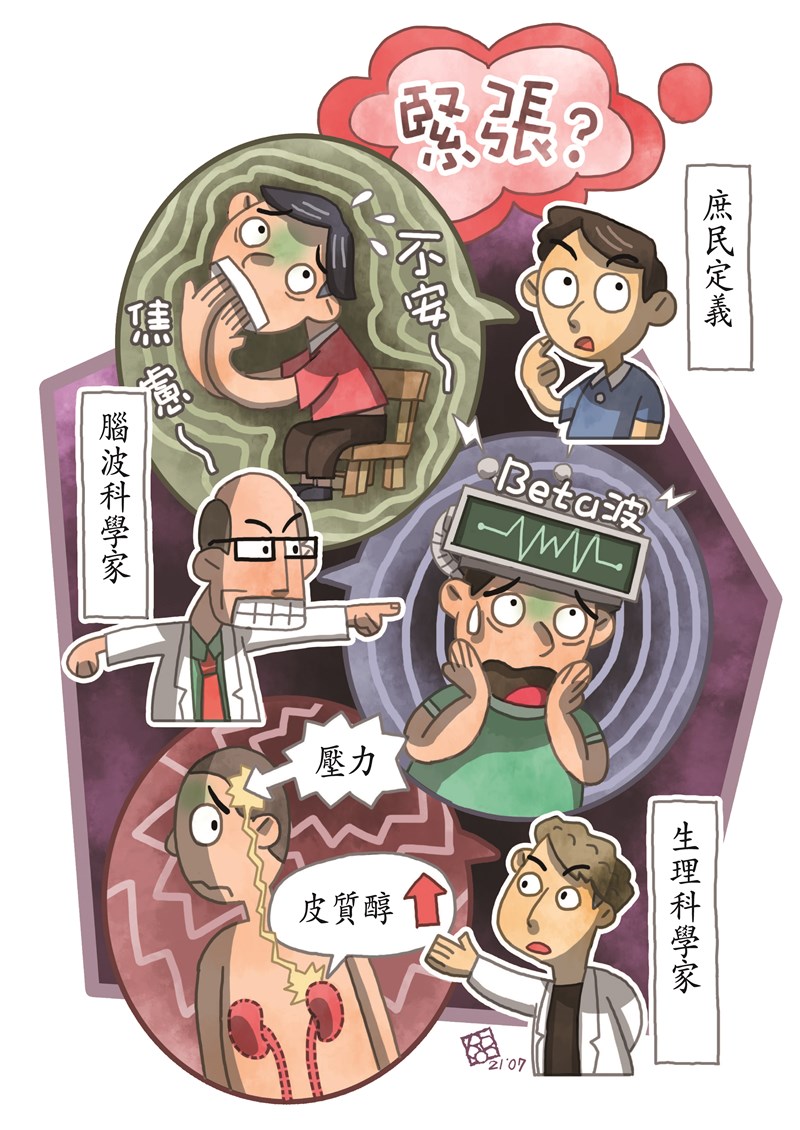

如同這對家人對於緊張一詞的討論,我們對於某件事的意思或定義會過於鑽牛角尖,很想要了解緊張的意思到底為何?但在過分討論下,卻陷入了循環論證、套套邏輯(把一件事換句話說以解釋自身)的窘境,討論到最後,僅能以一開始的問題來回答後續問題的答案,我們暫稱為「庶民定義」吧;相反,當科學家面對一個感興趣的事物或現象時,並不會追根究柢地探詢其詞彙之意涵,而是賦予這個字詞跟現象(事物)一個可被客觀觀察的量化標準,進而描繪出一個緊張的「定義輪廓」。根據這個定義,每個老百姓,甚至連上述的媽媽和小孩,都能夠藉此獲得並測量出緊張的意義,這稱為「操作型定義」。

量化、定義 異曲同工

那緊張的操作型定義又是如何呢?精確地說,會因不同科學家想要理解緊張的哪個面向,而有不同的操作型定義,緊張亦是如此。利用腦波儀器研究緊張的腦科學家會認為:當個體的大腦其Beta腦波高於基準值時,則可視為個體正在緊張;研究人體賀爾蒙的生理家則認為:若個體的壓力賀爾蒙(皮質醇)高於基準值,則可認定這個人在緊張當中。

兩個看似不同的操作型定義,一般大眾卻皆可藉其定義觀察到何為緊張,每個人皆可利用抽血或使用腦波儀器,來量測上述歌唱參賽者的緊張程度,且基本上每個人都可獲得一樣的數值;但「庶民定義」則會因為每個人的經驗不同,而會對緊張有不同的詮釋。這就是科學家與一般大眾面對好奇事物的差異!

為了能更理解何謂操作型定義,這裡給各位同學們出個小作業,我們就來想想看「肥胖」的操作型定義是什麼,下周公布解答。(待續)