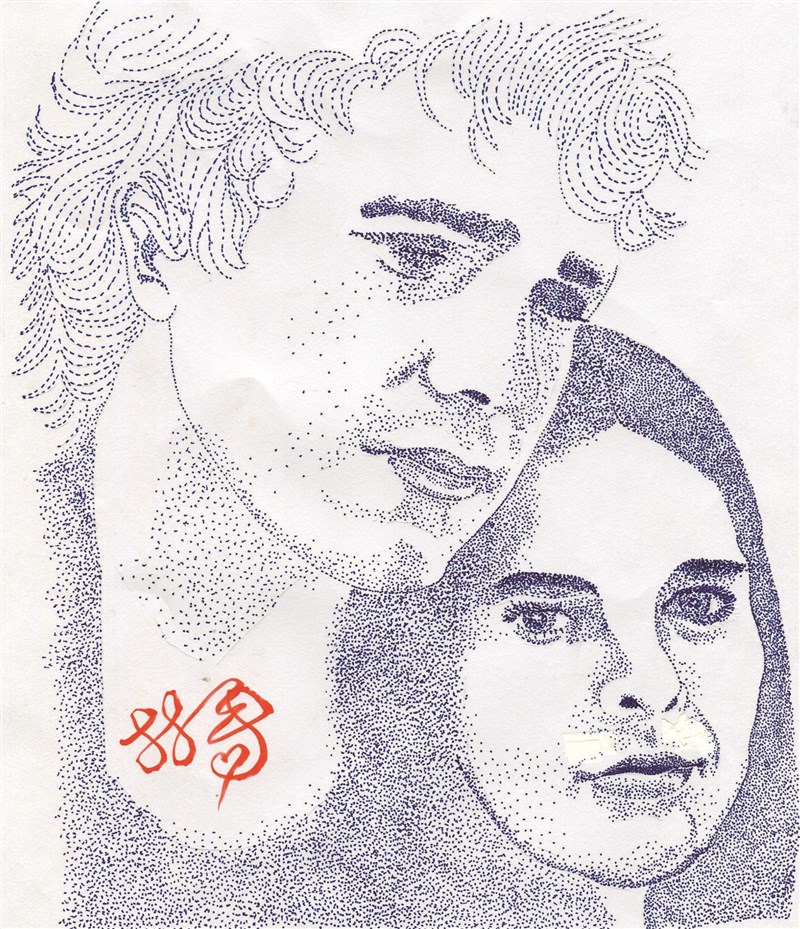

圖一:作者繪Oliver Barrett IV(左)和Jennifer Cavilleri。圖/林一平

圖一:作者繪Oliver Barrett IV(左)和Jennifer Cavilleri。圖/林一平

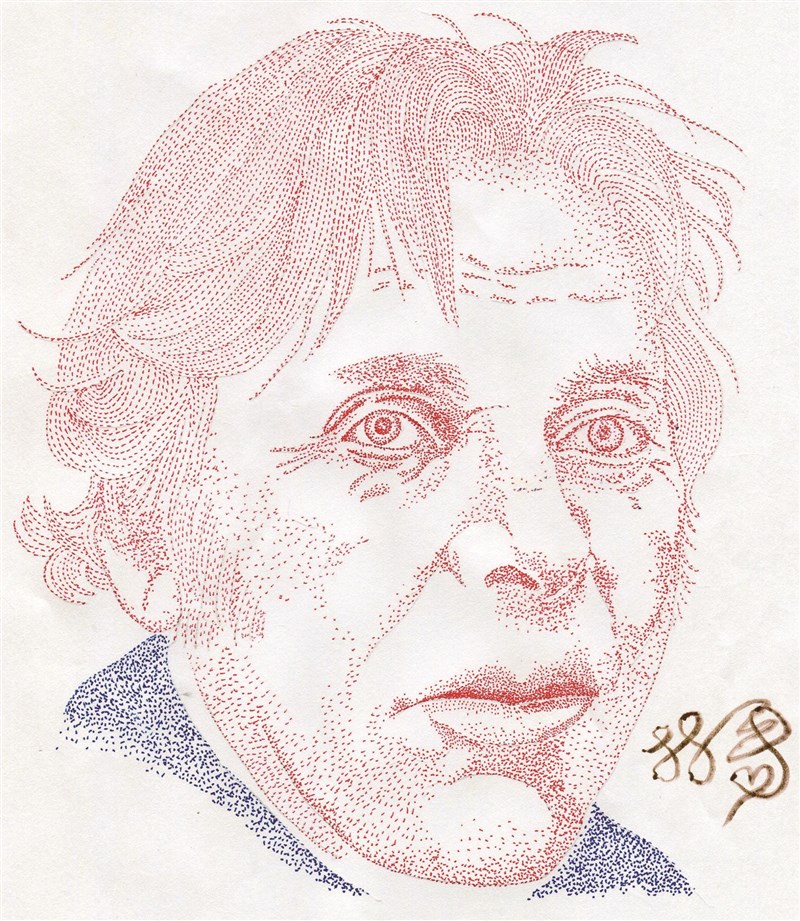

圖二:作者繪賴(Francis Lai ; b.1932)圖/林一平

圖二:作者繪賴(Francis Lai ; b.1932)圖/林一平

文/林一平

2011年我來到耶魯大學(Yale University),想訪問一位文學院的教授希格(Erich Wolf Segal ; 1937–2010)。上網查他的辦公室地點時,發現他竟已於去年逝世,令我扼腕嘆息。他寫的一個句子我一直記著:「Love means never having to say you're sorry.」我國中時就背下了這個句子,因為每個單字在國二前都學過。只不過句子的奧義太深,在我的現實生活沒發生過(我一天到晚出錯,向老婆打躬作揖的道歉不停)。這個句子是小說《愛的故事》(Love Story)中的名句。

《愛的故事》是希格寫的第一部小說,完成於1970年,是一本暢銷書。同年年底小說拍成電影後更是大為賣座,拯救了當時快倒閉的派拉蒙製片公司(Paramount Pictures)。電影中的男主角Oliver Barrett IV(飾演者Ryan O'Neal; b.1941;圖一左)和女主角Jennifer Cavilleri (飾演者Ali Mac Graw ; b. 1939;圖一右),更是我少年時代的偶像。

1970年代以後,《愛的故事》的細節已漸漸由世人腦海退色,不過1990年代後期時,美國副總統高爾(Albert Arnold "Al" Gore, Jr. ; b. 1948)被爆料說是《愛的故事》中的男主角,這部電影又受到鎂光燈的青睞。希格承認故事中男主角的家世,的確有參考他1960年代就讀哈佛大學時的室友高爾,但是故事中男女主角的戀愛情節,和高爾無關。

《愛的故事》被提名七項奧斯卡金像獎,包括最佳男女主角獎以及最佳劇本,劇本也是希格寫的。事實上希格一開始就寫《愛的故事》的電影劇本,而非小說。

他到處找製片商兜售這個劇本,卻都碰壁。最後派拉蒙勸他先出版小說。於是乎《愛的故事》由劇本變成「電報體」(Telegraphic)小說。剛出版時,書評家都唱衰這本小說。當希格以這本書報名美國的國家書籍獎(National Book Award)時,科幻小說評審甚至威脅要退出審查。結果《愛的故事》果然被移除。而其電影的下場亦和《海角七號》類似。雖然觀眾都喜歡,學院派的評審們卻不太以為然。《愛的故事》角逐七項奧斯卡金像獎的結果,是僅獲得最佳音樂(Best Original Score)。電影的主題曲〈Where do I begin〉的旋律實在動聽,為了能演奏這首曲子,我國中時還苦練電子琴。這首歌的作曲者是賴(Francis Lai ; b. 1932 ; 圖二)。歌詞也很動人,正好都在國中學到的英文單字範疇:「Where do I begin/To tell the story of how great a love can be/The sweet love story that is older than the sea/The simple truth about the love she brings to me」,至今仍會在我腦海盤旋。♣