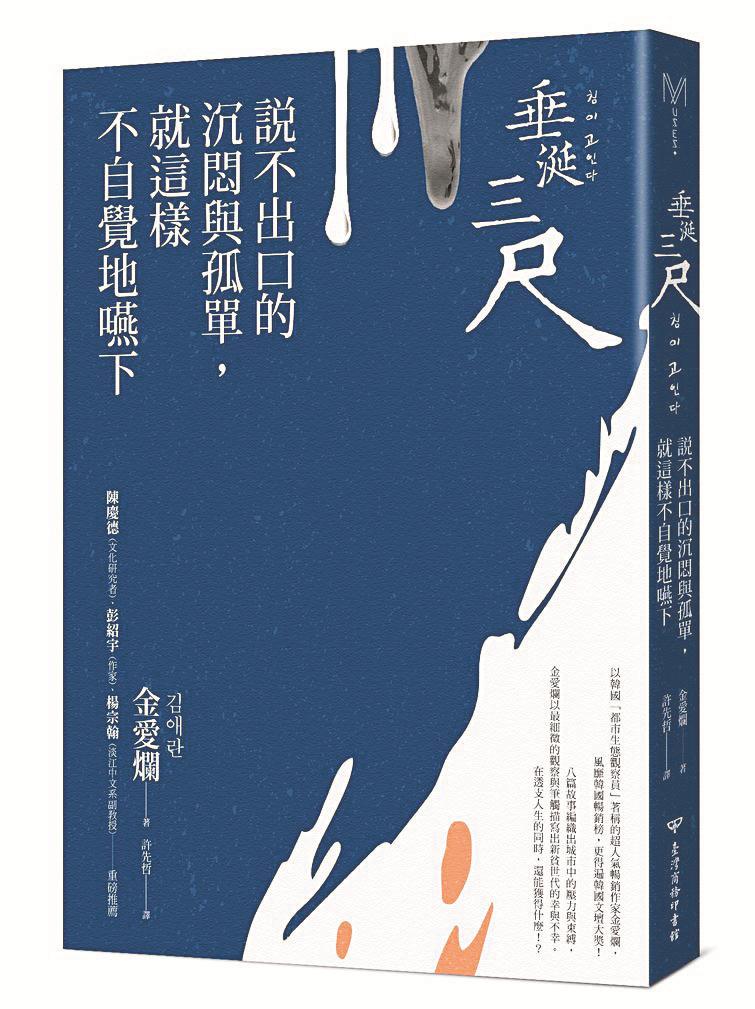

垂涎三尺:說不出口的沉悶與孤單,就這樣不自覺地嚥下圖/台灣商務出版

垂涎三尺:說不出口的沉悶與孤單,就這樣不自覺地嚥下圖/台灣商務出版

文/金愛爛 譯/許先哲

媽媽的刀尖上蘊含著一種漠然,那是一輩子料理家人飲食的人所特有的漠然。對我來說,媽媽不是哭泣的女人,不是化妝的女人,也不是順從的女人,她是握刀的女人。一個雖然健康美麗,但就算穿著套裝也能若無其事地大聲咀嚼魚餅,而且儘管如此,也不知道自己是在大聲咀嚼的村婦。媽媽一直都用同一把刀,已經用了二十五年以上,差不多是跟我的年齡相仿的歲月。在這段切、割、剁的歲月裡,那把刀變得跟紙片一樣薄;在這段咬、嚥、咀嚼的期間,我的腸、肝、臟和腎也隨之茁壯成長。吃媽媽做的食物,我還一同吞嚥了食材上的刀印。在我漆暗的體內,著實印上了無數的刀印,它們流淌在我的血管裡,挑起我的神經。我疼媽媽也是因為如此;我身上所有的器官都會知道,對我來說,「心疼」是一種物理性的感覺。

蹲在廚房磨刀的媽媽,正如所有母性動物一樣,渾圓巨大。從媽媽的背影中,我看到了即將消逝的部落的影子,也許是因為媽媽的語言──在韓國這個小小國度裡,比韓國還小的國度的人們所使用的語言,正如印支虎需要印支虎的語言,西伯利亞虎需要西伯利亞虎的語言一般。懂事以後才驀然凝望的媽媽的語言,好比是美麗的觀光勝地一樣,我有預感,那個語言很快就會消失。普遍來講,老母會比幼崽先死,老母的語言比幼崽更老,每當媽媽磨刀時,我都會莫名其妙地產生這種想法。

我得不停吃東西,媽媽也得不停煮東西,即使沒有什麼事可做,媽媽也會在廚房醃、泡、儲備食材。每當這時候,我都會像幼崽一樣,懶散嬌慢。明知道媽媽在忙,我也會賴在地板上看電視,或者靠在門檻邊跟媽媽東拉西扯。日落時,煮飯的香味會漸漸飄散開來,滿屋都脈動著切菜聲,跟凌晨時分依稀能聽到的淘米聲一樣,那是一種理所當然的溫暖舒適。我總會握一下媽媽的刀,只因為手握著危險的東西,所以我相信自己是在駕馭著它。木製的刀柄用黃色膠帶纏綁著,在長長的歲月裡,刀柄曾換過幾次,但刀鋒卻依舊如故,已經被磨得失去了光澤,但卻已然磨到了極致,由內而外散發堅硬的光芒。我並不想從媽媽的刀上看出愛和犧牲,我只是從那裡看到了 「老母」。

所以,那個時刻,我並不是一個子女,而是一頭幼崽。

媽媽的刀削麵

媽媽賣了二十年麵條,店鋪的名字是「好味堂」,那是一家倒閉的烘焙店的名字,媽媽收購後直接沿用了下來。在鄉下,刀削麵是一個女人可以小本經營的最簡單的生意之一。做刀削麵的方法很簡單,往大鍋裡放入蛤蜊、昆布、大蔥、蒜、鹽,之後放入麵條,燜一會就完成了。可是愈是簡單的料理,根據手藝的不同愈會有千差萬別的味道,即使是幼小的我都知道這一點。媽媽的刀削麵是極品,夏天的豆漿麵也是如此。

盛夏時刻,在炙火邊煮麵條的時候,媽媽總會舀一碗浮著冰塊的豆漿咕咚咕咚喝下去。嘴唇周圍的汗毛上,黏著白乎乎的乾豆漿,要是我乾瞪著眼在旁邊盯著她,媽媽就會往豆漿裡放糖給我喝。

「好味堂」門庭若市,難得趕一趟集市的農夫,農協、水協、農村合作信用社的職員,中學老師和來解酒的陪酒小姐……大家都喜歡到我們家吃麵,也有不少外地人,媽媽只憑他們吃飯的樣子,就能看出他們之間的「關係」。我把麵條送到顧客桌上後,回來瞇著眼睛說:

「那兩個人,會不會是外遇呀?」

媽媽罵我一通,隨後又附和道:「其實是外遇沒錯。」

(摘自《垂涎三尺:說不出口的沉悶與孤單,就這樣不自覺地嚥下》,台灣商務出版)

作者簡介

金愛爛

1980年生於仁川,成長於瑞山,畢業於韓國國立藝術大學表演藝術學院戲劇系。2002年以短篇小說〈不敲門的家〉贏得第一屆大山文學獎,正式踏入文壇,之後陸續獲得黃順元文學獎、韓國日報文學獎、李孝石文學獎、今日新銳藝術家獎、申東曄創作獎、金裕貞文學獎、新銳作家獎等多項大獎的肯定。2013年更成為韓國三大最有影響力的文學獎「李箱文學獎」最年輕的得主。作品包括短篇小說集《奔跑吧!爸爸》、《飛機雲》與長篇小說《噗通噗通我的人生》等。其中,《奔跑吧!爸爸》於2014年出版法文譯本,並榮獲法國Prix de l’Inaper?u文學獎;《噗通噗通我的人生》則已授權台、中、日、法、德、俄、越等多種版本,並已改編拍成電影。諾貝爾文學獎得主勒.克萊蕎(J. M. G. Le Clézio)推崇金愛爛是韓國最有希望獲得諾貝爾獎的作家之一。