「嘖,呼叫器拿來我看看。」大叔接下呼叫器「照理說呼叫器到了晚上11點就不會再響了,用意就是避免干擾受試者休息,嗯……這台也許壞了?」

「蛤!?」我心中滿是複雜情緒,大叔則巧妙轉移話題。

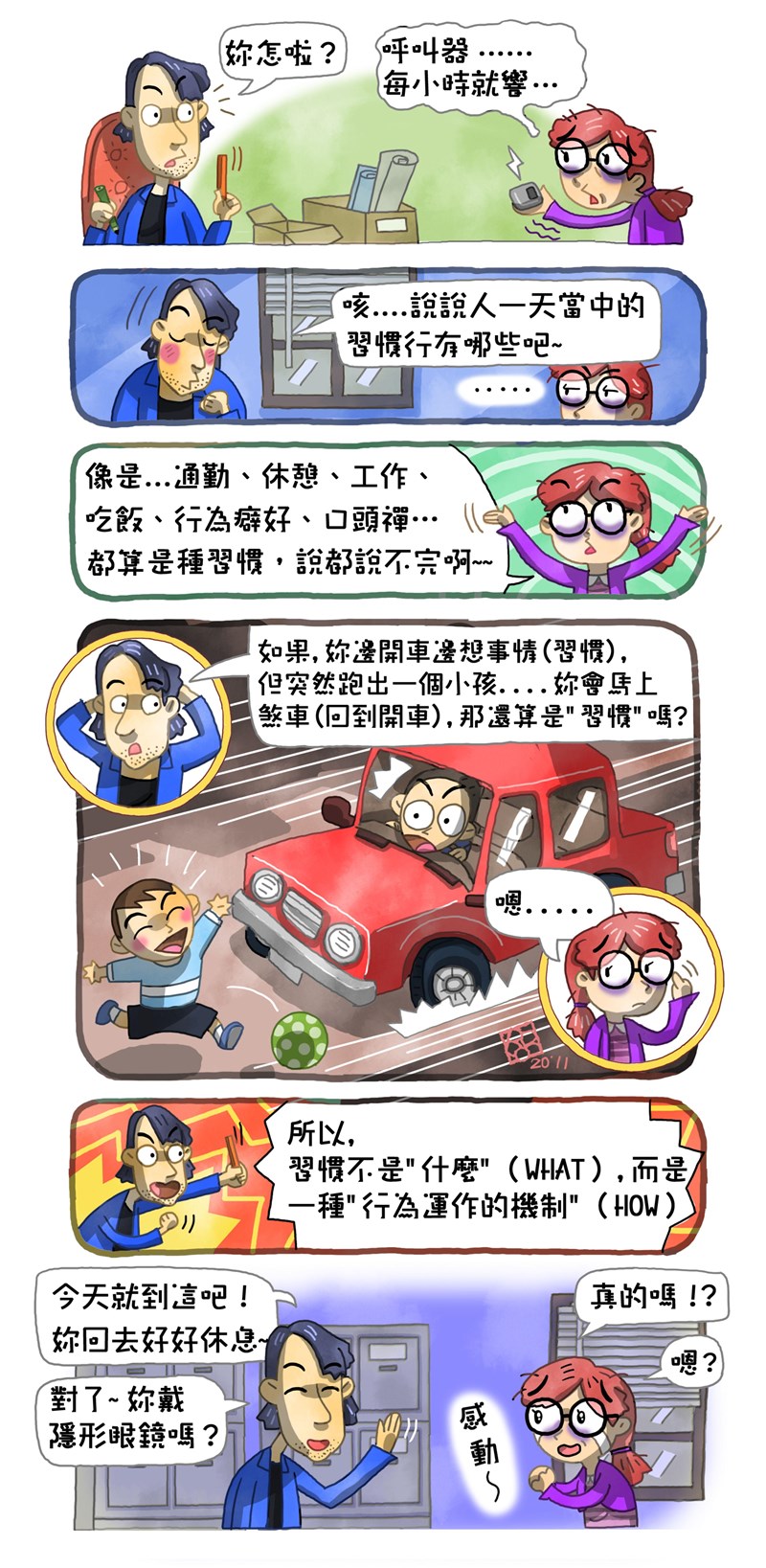

圖/BOB

「嘖,呼叫器拿來我看看。」大叔接下呼叫器「照理說呼叫器到了晚上11點就不會再響了,用意就是避免干擾受試者休息,嗯……這台也許壞了?」

「蛤!?」我心中滿是複雜情緒,大叔則巧妙轉移話題。

圖/BOB

文/黃詠翔(國立自然科學博物館科普作家)

「嘖,呼叫器拿來我看看。」大叔接下呼叫器「照理說呼叫器到了晚上11點就不會再響了,用意就是避免干擾受試者休息,嗯……這台也許壞了?」

「蛤!?」我心中滿是複雜情緒,大叔則巧妙轉移話題。

「好。」我無奈地喬了一下眼鏡,開始報告我手上的筆記:

通勤:人只要開車、騎車一久,自然會成為習慣動作;有趣的是,連通勤路線也會一樣。

休憩:盥洗相關動作與順序、睡眠姿勢等。

工作:舉一早剛進公司或學校為例,有人會先打開電腦收信、有的會邊吃早餐邊滑手機、有的甚至會偷偷補眠;至於工作過程,相信每人都有自己一套工作或學習習慣。

吃飯:有些人習慣單獨吃、有些人則會三五成群,其中會一起吃飯的同事與人數大多是固定的,久了甚至連座位、誰在誰旁邊也都會成為習慣!

「很好,這些就夠了。」大叔從桌上拿起一條胡蘿蔔棒:「問題來了!就拿剛剛開車的例子,你會開車嗎?」

「不會……」我納悶回應。

大叔說:「嘖,就假設你會開車,且是個開車老手。」

「很好,這些就夠了。」大叔從桌上拿起一條胡蘿蔔棒:「問題來了!就拿剛剛開車的例子,你會開車嗎?」

「不會……」我納悶回應。

大叔說:「嘖,就假設你會開車,且是個開車老手。」

大叔轉了轉胡蘿蔔棒,繼續說:「如果我們刻意要將哪些行為歸類為習慣、哪些不是,則會走入這樣的死胡同。」

「那怎麼辦?」這引起我的好奇心。

「因此,我們得回到『習慣』的定義。」大叔使了使眼色。

我趕緊回想上次我們提到的定義:「一個人在特定情境下不自覺,且自動自發地做出來的行為舉止。」

我恍然大悟:「所以就定義來說,您一開始舉例的開車是習慣,因為我一邊開車一邊想其他事情;但小孩出現後,我立即將思緒集中到開車上,所以開車就變成了有意圖的行為了!」

大叔補充:「所以上述你蒐集的行為例子乍看下是都習慣,但有時會因情境改變而轉換成意圖行為呢。」

「那這些例子我不就白蒐集了……」

「非也,我們不就從這些例子體會到定義的內涵嗎?而且如同開車的例子,我們可以再從這些例子體現出習慣的特性,如此就能挖掘出習慣的精髓囉!」

「原來如此!哈……」我不小心打哈欠。