文/庾音

前些日子,有幸以學生的身分參加臺北藝術大學美術學院舉辦的「疫病、群集、樂譜、指令、表演、無限工作坊」。年過而立,重返校園,青春歷歷,心底既興奮又緊張。此狀,彷彿與多處因疫病停擺而回春的自然環境相呼相應,藉此養精蓄銳,靜待更新。

工作坊以「譜」為主軸,從藝術史、疫病史、音符、舞譜等,探索多種「疫曲」。課堂中,老師引導大家查找新冠肺炎病逝的人數,並以口頭朗誦這些資料作為節奏,現場「演出」。霎時,那些沉重的數字有了新生命,在口舌的彈奏中重生。

回家後,我想起小學練口風琴時,升旗樂隊老師教我們以數字記譜,並學著記音符的位置,要練到一看就知道什麼音,進而捨棄筆記。當時,對剛認識黑白琴鍵的我而言,是很大的挑戰。記得團練〈國旗歌〉時,我總是卡在第一句附點音符,其他樂器仍繼續奏到最後一句,整首曲子往往沒有主音,只剩鼓聲。

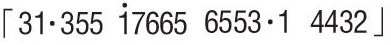

倚著兒時的記譜記憶,我突發奇想,將病逝的人數轉為音符,以手機的琴鍵軟體彈出。由此,乍見昔日生澀的指腹敲著:  ──聽,那數字唱著山川壯麗、物產豐隆,唱著輓歌,也唱著新生。

──聽,那數字唱著山川壯麗、物產豐隆,唱著輓歌,也唱著新生。

逝者已矣,唯來者,有無限譜曲的可能。♣