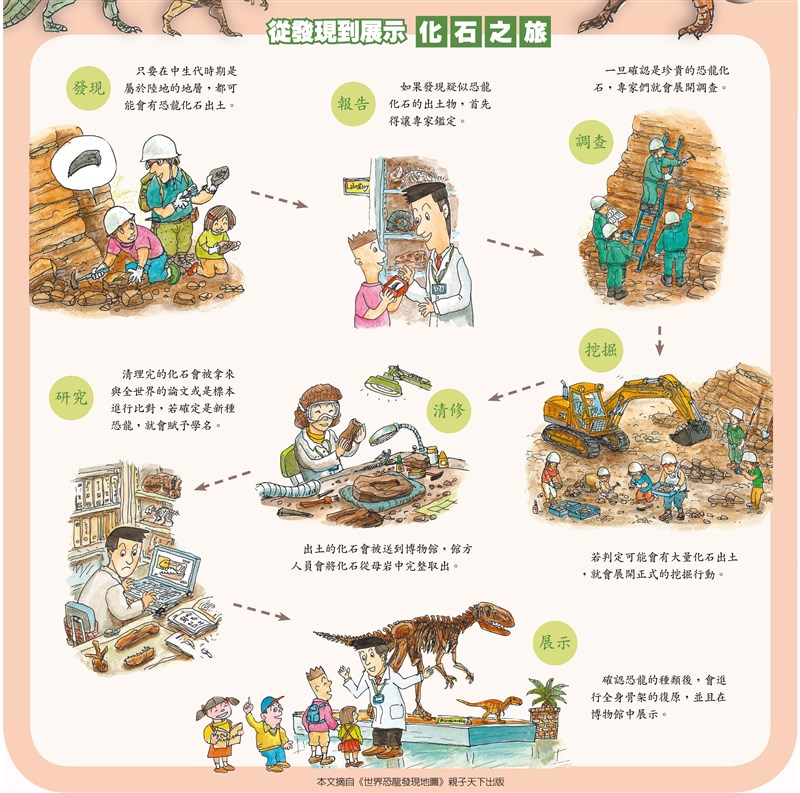

從發現到展示 化石之旅 圖/久邦彥

從發現到展示 化石之旅 圖/久邦彥

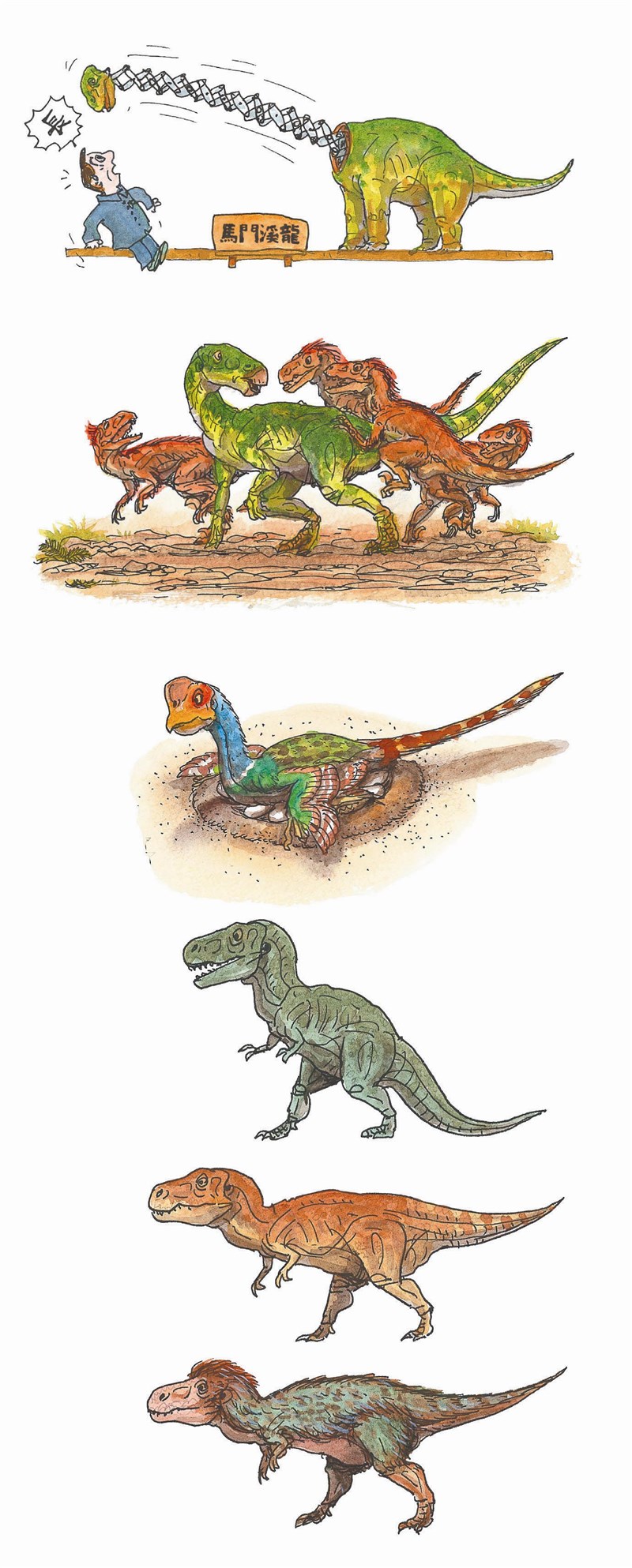

暴龍的復原圖,隨著時代的演變而有所變化。圖/久邦彥

暴龍的復原圖,隨著時代的演變而有所變化。圖/久邦彥

文/久邦彥

二次大戰後,蘇聯(現在的俄羅斯)與波蘭的調查團隊進入戈壁沙漠,在過去安得魯斯的調查地重啟調查。他們利用大型機械與炸藥大動作的進行開挖,發現了特暴龍等恐龍。而中國大陸則是低調的持續挖掘,相關資訊基本上不會外流至國外。

不過,自1986年以來,從中國大陸與加拿大共同合作的調查計畫開始,在戈壁沙漠持續有新的發現。許多在中國大陸出土的恐龍資訊,像是發現了全球最大型的鴨嘴獸,以及脖子最長的馬門溪龍,開始傳遍世界各地。

在中國大陸有許多三疊紀、侏羅紀、白堊紀的地層,拜此所賜劍龍與蜥腳類的漫長演化歷史得以解謎,而在某些地方更出土了好幾十隻當時共同生活、一同變成化石的恐龍。另外,中國大陸有好幾個化石產地,後來乾脆直接蓋了博物館提供參觀。

近年來,中國大陸東半部有許多帶有羽毛的恐龍與鳥類同時出土,為恐龍與鳥類之間的演化關係帶來了全新證據。由於鳥臀類和蜥臀類的恐龍中,都有帶著羽毛的恐龍,所以一般認為,在演化前期的恐龍身上,很可能就有羽毛了。如果恐龍身上真的長有羽毛的話,牠們的外形自然會因為不同顏色的羽毛,而與過去預期的模樣不一樣。

恐龍樣貌 逐一被改寫

在中國大陸恐龍接二連三出土的20世紀後半,美國大規模採集恐龍化石的熱潮也告一個段落,取而代之的是對於恐龍生態與行為的深入調查。在研究過程中,古生物學家找到小型恐爪龍集體捕獵植食恐龍的化石,還有慈母龍成群築巢下蛋、照顧幼兒的證據,洗刷了過去認為恐龍「體型龐大、笨重又行動遲緩」的刻板印象。

接下來,「恐龍是恆溫、行動敏捷的動物」的學說問世,電影《侏羅紀公園》就是根據這種觀點拍攝,徹底扭轉了世人對恐龍的印象。暴龍本來被想像成是拖著尾巴、像哥吉拉一樣站立行走,後來才逐漸轉變形象。也就是說,恐龍並非像爬蟲類一樣是冷血動物,而是像鳥類一樣是行動敏捷的恆溫動物。接著,研究證實,鳥類是由長有羽毛的恐龍演化而來,所以鳥類也被稱做是倖存的恐龍。

南美、非洲、南極、澳洲等以往甚少進行恐龍調查的地區,近來也開始進行調查研究了。往後想必還會有新的發現,同時伴隨著這些新發現,全新的恐龍樣貌與學說勢必也會問世。