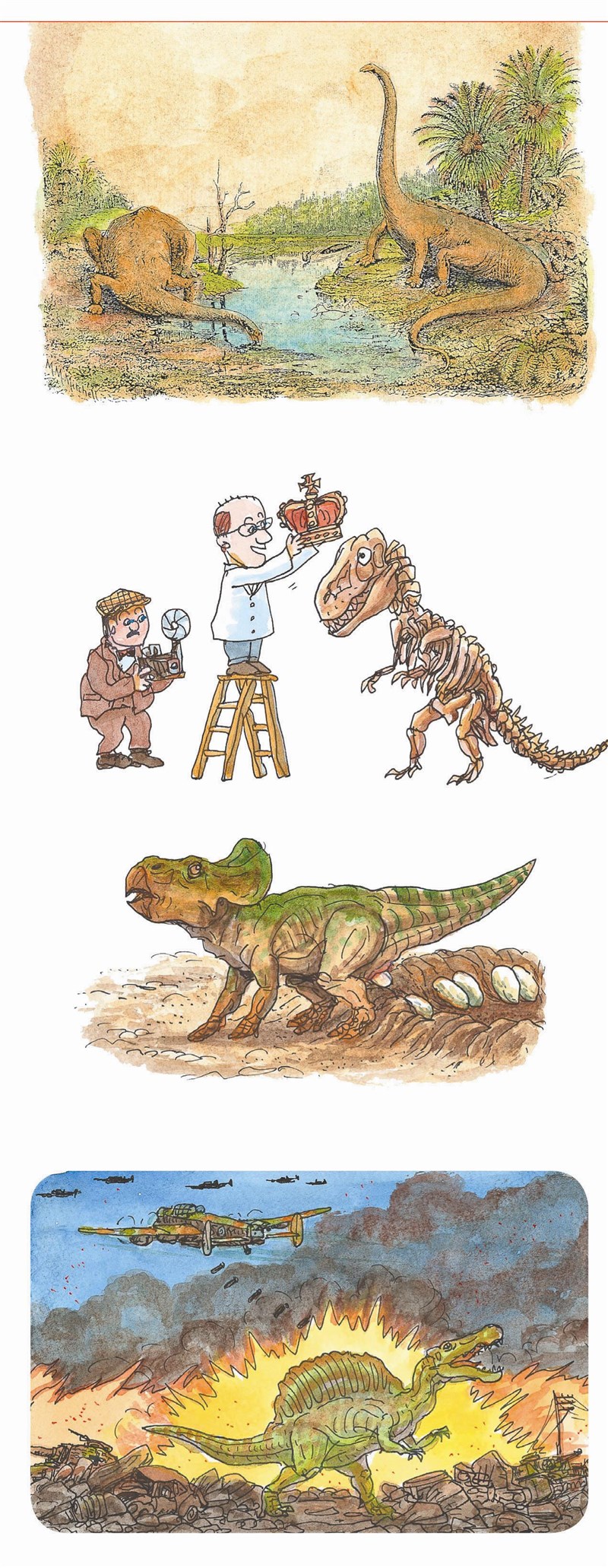

出土當時所描繪的梁龍復原圖。

暴龍一直被認為是「恐龍之王」。

在戈壁沙漠的探險中,首度發現了恐龍蛋。繪/久邦彥

出土當時所描繪的梁龍復原圖。

暴龍一直被認為是「恐龍之王」。

在戈壁沙漠的探險中,首度發現了恐龍蛋。繪/久邦彥

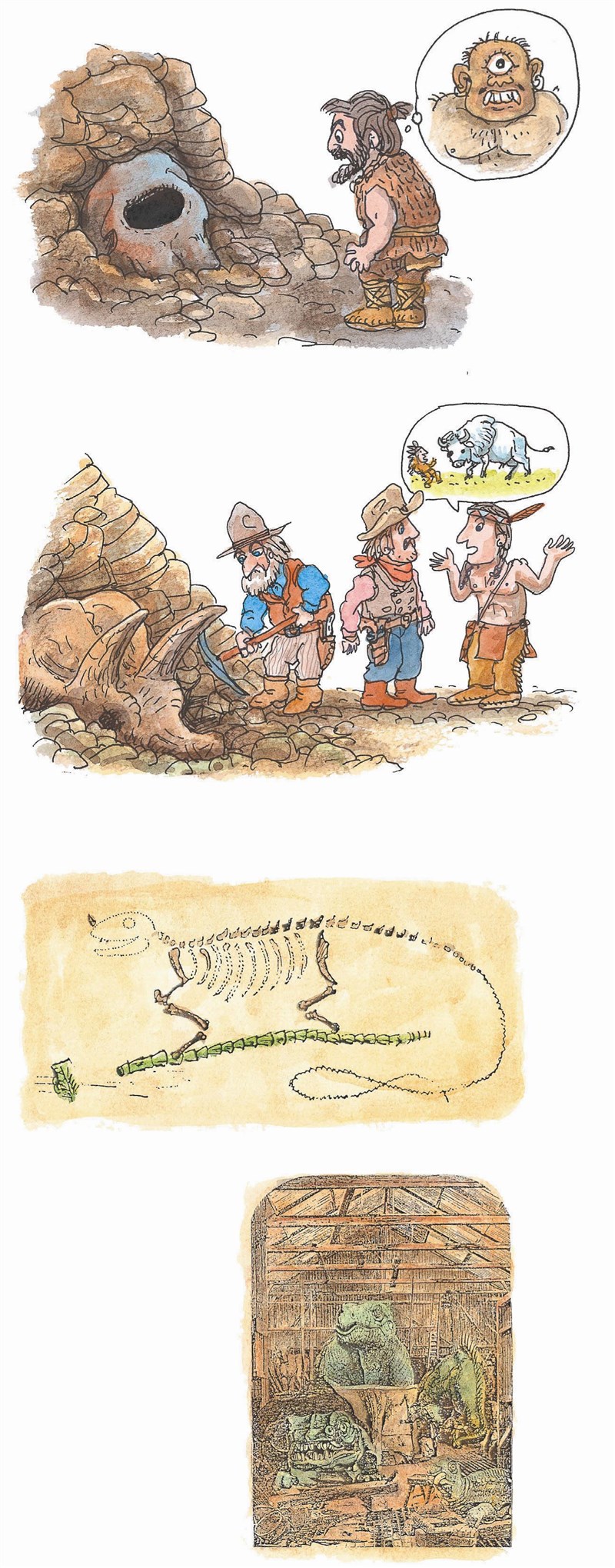

新石器時代所出土的長毛象化石,成了獨眼巨人傳說的素材。

19世紀當印第安人看到三角龍化石時,說是印第安古老傳說中的巨大白水牛出土了。

禽龍最早復原圖。

為了倫敦的萬國博覽會所製作、符合禽龍實體大小的復原模型。繪/久邦彥

新石器時代所出土的長毛象化石,成了獨眼巨人傳說的素材。

19世紀當印第安人看到三角龍化石時,說是印第安古老傳說中的巨大白水牛出土了。

禽龍最早復原圖。

為了倫敦的萬國博覽會所製作、符合禽龍實體大小的復原模型。繪/久邦彥

文/久邦彥

現在全世界各地都有恐龍、植物或古生物的化石出土。

但是在一開始,人類並不曉得化石就是早已滅絕的古代生物。

那在一開始,發現者是怎麼想的呢?

獨眼巨人?傳說動物?

在歐洲,長毛象的頭骨在出土後,曾被認為是獨眼巨人的骨頭。頭骨中央的巨大孔洞,想必看起來像是巨人的眼球位置吧!美國的印第安人則是將露出地表的三角龍化石,誤認為是巨大的水牛骨。在中國大陸,絕大多數的化石被誤認為是龍骨,還被拿去當成中藥材使用。在日本,經常出土的鯊魚牙齒化石,則被認成是天狗的爪子,常被拿去供奉於神社中。

新名詞「恐龍」誕生

進入19世紀後,化石研究在歐洲相當盛行。當「化石是遠古生物在地底變成了石頭」的觀念普及後,許多人開始參與研究,找尋珍貴的化石。在歐洲出土的完整化石,像是滄龍、魚龍等,在歐洲各國間掀起了爭奪戰。

就在這個時期,英國的學會於1841年將斑龍跟禽龍分類為「恐龍」這樣新的物種,掀起了一股恐龍熱潮。

當時大家並沒有演化的概念,而《聖經》裡明確記載了「所有的生物都是由上帝所創造」。一開始挖掘到的這些化石,被認為是《聖經》中所記載的大洪水來臨時,動物們沒能搭上諾亞方舟,死後遺留下的骨頭。也因為如此,達爾文在1859年出版《物種起源》一書,談及演化論的觀念,引發了軒然大波。

縱使到了現代,還是有人認為恐龍之類的動物,不是透過演化而來,而是上帝在遠古時代所創造的。

恐龍接二連三出土

19世紀恐龍挖掘熱潮也蔓延到了美國,在美國西部、中生代地層外露的落磯山脈地區,如火如荼展開了恐龍挖掘。馬什(Othniel Charles Marsh)跟科普(Edward Drinker Cope)這兩位學者像是要一較高下似的,陸續發現新恐龍並賦予其學名。雷龍、劍龍、異特龍、三角龍等恐龍,在美國頓時成為了眾所矚目的大明星。而馬什跟科普這段激烈的「化石戰爭」(又稱為「骨頭大戰」),還牽扯到賄賂、政治、侵入印地安人的領土等問題。

挖掘熱潮在進入20世紀後並未中斷,而暴龍出土後,更被認為是有史以來地表最強的動物,引起了相當大的話題。

挖掘熱蔓延亞洲、非洲

在美國的挖掘熱潮告一段落後,美國探險家安得魯斯(Roy Chapman Andrews)決意到蒙古進行調查。在第二次世界大戰開打之前,他到蒙古調查了好幾次,在戈壁沙漠發現了原角龍、竊蛋龍等許多恐龍。其中,他還在恐龍巢中找到了圓圓的恐龍蛋化石,首度證實恐龍是會下蛋的動物。

就在同一時刻,在當時仍為德國殖民地的東非(現在的坦尚尼亞),德國的調查團隊發現了釘狀龍跟大量的腕龍(現更名為長頸巨龍)化石,並且將這些化石都帶回德國。但在靠近埃及邊界處發現的棘龍被帶回柏林後,於二次大戰期間遭空襲炸毀。(待續)