作者簡介

珍.特溫格

(Jean M. Twenge)

「i世代」一詞的提出者。

作者簡介

珍.特溫格

(Jean M. Twenge)

「i世代」一詞的提出者。

文╱珍.特溫格 譯╱林哲安、程道民

i世代紛紛進入就業市場後,可能會比千禧世代更需要鼓勵,因為他們對於自己和前途比較沒有信心。這是一個戰戰兢兢的世代,而他們想在不安全的世界裡找到保障。

我問到未來需不需要找工作還清大學學貸的時候,二十歲的達內爾咯咯笑著說:「當然要啊。」他的笑聲讓我想到艾迪.墨菲(Eddie Murphy),既友善又譏謔。達內爾今年大三,就讀位於亞特蘭大附近的一所州立大學,主修商科。他在喬治亞州、佛羅里達州交界附近的中型小鎮長大,就讀的私立高中給了他到銀行實習的機會。我問他為何決定主修商科,他說:「我覺得可以找到工作。我不想要主修某個領域,然後發現將來在那個領域找不到工作。」我又問他是不是一直都想讀商科。「我其實曾經想當演員,但是那個領域非常競爭,不能保證找得到工作,所以我只好放棄了。」達內爾說。

我在聖地牙哥跟十八歲的海莉約中午吃飯,她一開頭就自稱是藝術家兼演員,接著滔滔不絕講起自己在社區劇場、中學表演過的戲劇和音樂劇。她跟一個朋友目前在創作一款電玩遊戲,為了這件事已經花了兩年時間。為了創作而努力,顯然就是她最熱衷的事情。「妳以後會把藝術和表演當成職業嗎?」我問她。她回答:「不會。我本來想去美術學校學動畫,但我爸媽說我應該學實用一點的東西。我其實也知道,這個領域非常非常競爭,如果你不是非常厲害、令人驚歎,又有人脈,不可能成功。所以我選了第二志願。我想成為法庭心理學家。」海莉目前還在製作電玩,也還會畫畫,但只當作愛好,而非職業。

十九歲的大二學生艾哈邁德來自俄亥俄州的辛辛那提。他決定主修會計,而且能講出明確原因。「會計真的是很有保障的。公司要裁員或重組,幾乎不可能找會計開刀,因為你掌握的是公司營運的關鍵資料,不可能隨便換人。」

i世代務實、放眼未來,而且不冒險。這和高呼「人都有無限可能」、「勇敢追夢」的千禧世代簡直天差地遠。數十年來,經營者注意的是千禧世代的員工,並沒有花太多時間了解如何在職場上激勵i世代。這個情況即將改變:i世代是大學畢業生中的大宗,並且很快就會成為初階人才庫的主力。由於i世代和千禧世代有著重大差異,企業領導用來招募、留住年輕員工的策略可能不再奏效了。針對i世代的行銷策略也面臨一樣的問題:i世代和千禧世代有截然不同的心理剖繪,行銷方式也需要大幅改變。企業和經營者需要注意,一個新的世代已經近在眼前,而且他們可能跟你想的不一樣。

知己知彼 百戰百勝

千禧世代是期望高漲的一代,他們從小就被灌輸「人都有無限可能」的想法;求職面試時,往往自認無所不知,問他們五年後會在哪裡,他們會回答:「公司的執行長。」

這種觀感的背後有堅實的資料:千禧世代對於取得大學或研究所文憑的信心明顯偏高,實際取得(尤其研究所文憑)的比率則只以偏慢的速度提升。i世代稍微沒那麼好高騖遠,而且相對比較務實;他們期望自己能取得四年制大學文憑,或取得碩士、專業文憑的比率,和十年前的千禧世代大致相同,不過確實取得的人數則提升了。i世代仍對自己有高度的期望,但他們比千禧世代更加實事求是。

從一九七○年代的嬰兒潮世代到二○○○年代的千禧世代,十二年級生希望三十時成為專業人士或管理者的比率急劇上升,雖然真正獲得相應職位的比率幾乎沒有改變。他們的信心卻比嬰兒潮世代高了一些,畢竟信心是千禧世代的特色。再來看i世代。i世代的十二年級生在二○一一年加入調查樣本後,期望能成為專業人士的比率就開始下降,到二○一四年則驟減。i世代翻轉了長期以來朝向高度期望發展的趨勢,變得更為務實。

學生也愈來愈不確定能否從事自己選擇的工作類型。這項比率在二○一四年回到一九七○年代的水平,二○一五年則進一步下探。總而言之,i世代對於工作的期望比同齡的千禧世代要來得穩健,對於能不能得償所願比較欠缺信心。

對於尋找年輕人才的企業來說,這種態度的轉變最終可能成為絕佳的契機。i世代比之前的千禧世代還要飢渴。他們知道自己需要成功,才能在競爭日益激烈的世界中生存,不過他們不像千禧世代那樣過度逞能。他們不確定自己能不能成功,而且在職場上高不成、低不就時,可能也不會像千禧世代對自己那麼失望。此外,i世代的工作倫理也會稍微強一點。i世代紛紛進入就業市場後,可能會比千禧世代更需要鼓勵,因為他們對於自己和前途比較沒有信心。這是一個戰戰兢兢的世代,而他們想在不安全的世界裡找到保障。管理者只要能給他們一些保障,以及一些呵護,就有機會和十年、甚至二十年來最勤奮的一群年輕人共事。

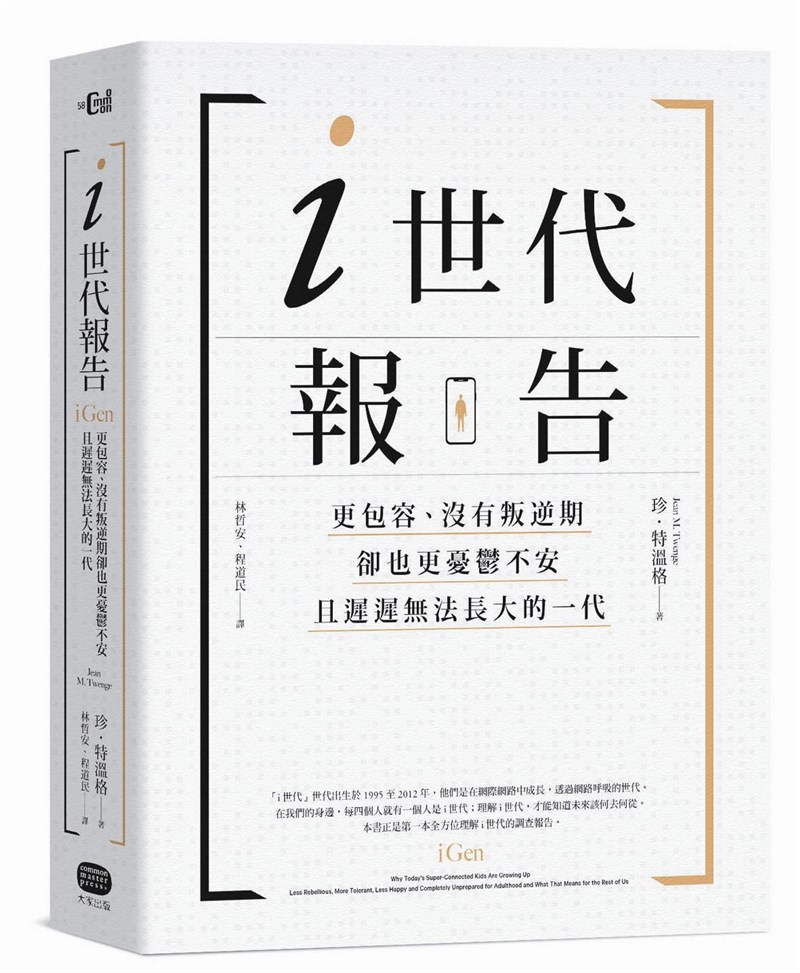

(摘自《i世代報告:更包容、沒有叛逆期,卻也更憂鬱不安,且遲遲無法長大的一代》,大家出版)

作者簡介

珍.特溫格

(Jean M. Twenge)

「i世代」一詞的提出者。芝加哥大學心理學碩士、密西根大學心理學博士,現為聖地牙哥州立大學心理學教授,研究世代差異已超過25年,包括各世代的工作態度、生命目標、成長速度等。育有3個i世代女兒。著有《Me世代》、《自戀時代》(合著)等書。對i世代及Me世代(千禧世代或Y世代)的描述及分析,是最多企業、媒體及學術研究者參考引用的來源。另有多篇文章散見於《時代雜誌》、《新聞週刊》、《紐約時報》、《今日美國》與《華盛頓郵報》等。