我們身旁有人的時候,表現會比獨自一人快或好,就算那個人沒跟我們合作,沒跟我們比賽,光是有其他人在場,就會改變我們的行為,動物也一樣。

我們身旁有人的時候,表現會比獨自一人快或好,就算那個人沒跟我們合作,沒跟我們比賽,光是有其他人在場,就會改變我們的行為,動物也一樣。

文/約拿.博格

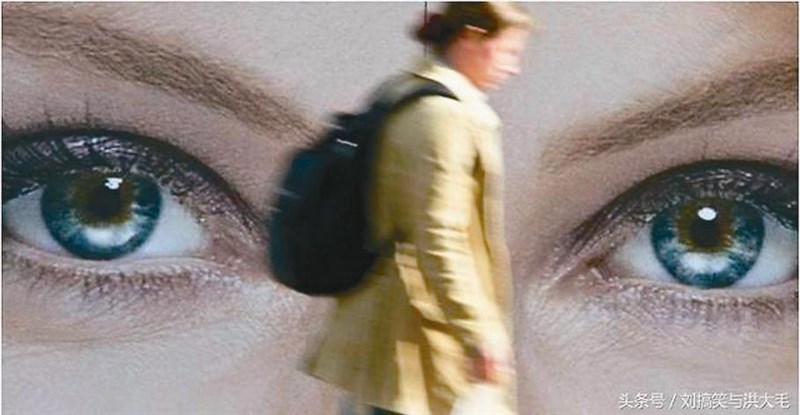

我們身旁有人的時候,表現會比獨自一人快或好,就算那個人沒跟我們合作,沒跟我們比賽,光是有其他人在場,就會改變我們的行為,動物也一樣。要是有其他老鼠在身邊,老鼠喝東西的速度比較快,探索活動也會增加。要是有其他猴子在,猴子會更努力做簡單的任務。兩隻狗一起跑,快過單獨跑;螞蟻身邊有同伴時,就算不是一起合作,挖出的沙是3倍。此種現象被稱為「社會助長」(Social facilitation),人類(與動物)在各式情境下,如果旁邊有同伴,表現似乎都會變好。

但也有研究發現相反情形,旁邊有人時,反而表現變差。綠金翅在有伴時,比較分不清好吃與難吃的食物來源。鸚鵡要是和其他鸚鵡一起受訓,要花比較長的時間才能學會走迷宮,而且犯錯次數會增加。

到底會變好,還是變差?

經過社會心理學家針對蟑螂走出迷宮的測試後,得到的結論是端看任務的複雜度。舉例來說,有別人在的時候,我們綁鞋帶的速度會變快,打領結的速度卻變慢(至少多數不常打的人如此)。有別人在看的時候,撞球好手會進更多球,不熟練的人則失誤增加。如果有觀眾,我們記筆記的速度會加快,若是用非慣用手則相反;如果是右撇子,有人在看的話,左手寫字的速度會變慢。

如果你曾和朋友一起上健身房,或是旁邊有人一起跑跑步機,你大概體驗過他人帶來的正面影響。就算你們沒比賽,有旁人在表現就會變好,你可以舉起更重的器材,跑步速度也稍為加快一些。

然而如果是路邊停車,有人看著你停車時,你大概會感受到他人帶來的負面影響。路邊本來就不好停車,要是有人在看通常會更停不進去。你覺得距離抓到剛剛好,卻太晚轉方向盤,又得開出去再來一遍;後頭開始有其他車在排隊,等著你停好。你再試一遍,但這次太早切進空位,又得重來一遍。車上的人開始看你,眼神說著你需要回駕訓班。

不論是促進或傷害表現,「社會助長」的發生,原因有幾種。首先其他人可能令人分心,路邊停車或我們在嘗試的動作所需的注意力被分散掉。第二,他人會促進「印象管理」(impression management),意思是說我們希望在他人面前有好表現,因此會更努力。

第三,部分也是印象管理的緣故,他人在場會增強心理激發,讓我們心跳加速,血流速度變快,身體準備好應變。相關因素促成自動、自然或熟練的動作變佳,讓我們覺得被挑戰,因而燃起鬥志,跳起來行動,原先擅長的事(例如:跑跑步機、作先前做過千百次的運動)現在變得更擅長。

然而如果是較為困難或需要更多注意力的事,相同的因素則讓我們表現更差。其他人在想什麼?要是我車停得亂七八糟,他們會不會笑我?我們感受到威脅與焦慮感,擔心失敗,害怕做得不好,因而表現失常。

本文摘自《何時要從眾?何時又該特立獨行?》時報出版