新發現新名稱

占領者將新動物引進一個地區和文化區,通常也會讓牠們有新名稱。

圖/Bob

新發現新名稱

占領者將新動物引進一個地區和文化區,通常也會讓牠們有新名稱。

圖/Bob

文/摘自《從世界變得寂靜開始:物種多樣性的衰減如何導致文化貧乏》臉譜出版

新發現新名稱

占領者將新動物引進一個地區和文化區,通常也會讓牠們有新名稱。美國許多的民族用源自西班牙文的詞彙稱呼馬,而也有些民族則是不情願地用某個已確認的動物名稱來稱呼不知名生物。美國印地安人用「鹿」來稱呼馬,卡惠拉人則稱「馬鹿」(Wapiti),圖尼卡人稱「狗」,而庫奈特人稱馬為「獵犬」,也許是因為狗在那裡是除了馬以外,唯一一種用來協助運送物品的動物。馬在澳洲大多數的部落中的名字是「Yarraman」,Yarraman也被用來指稱大多數的外來種,這分明就是詞彙界中的抄襲。

有趣的是,在許多國家的語言中,鴕鳥的意思是「駱駝鳥」,中文就是這樣稱呼鴕鳥,還有從前的希臘人和羅馬人,現今動物學中,鴕鳥的拉丁學名就是「鴕鳥駱駝」(Struthio camelus)。

我們的眼睛疲乏了

本土動物的種類越少,能用來為新動物命名的單字也就越少。例如在夏威夷,「狗」這個詞被用來代稱所有外來引進的四腳動物,尤其是馬。另外有作家表示,其他外來引進、體型更大、更不常見的哺乳動物則被稱為「豬」。在人類居住的波里尼西亞和美拉尼西亞群島上,到處都是豬。由於豬是當地經濟重要支柱,因此豬在當地文化扮演了舉足輕重的角色。

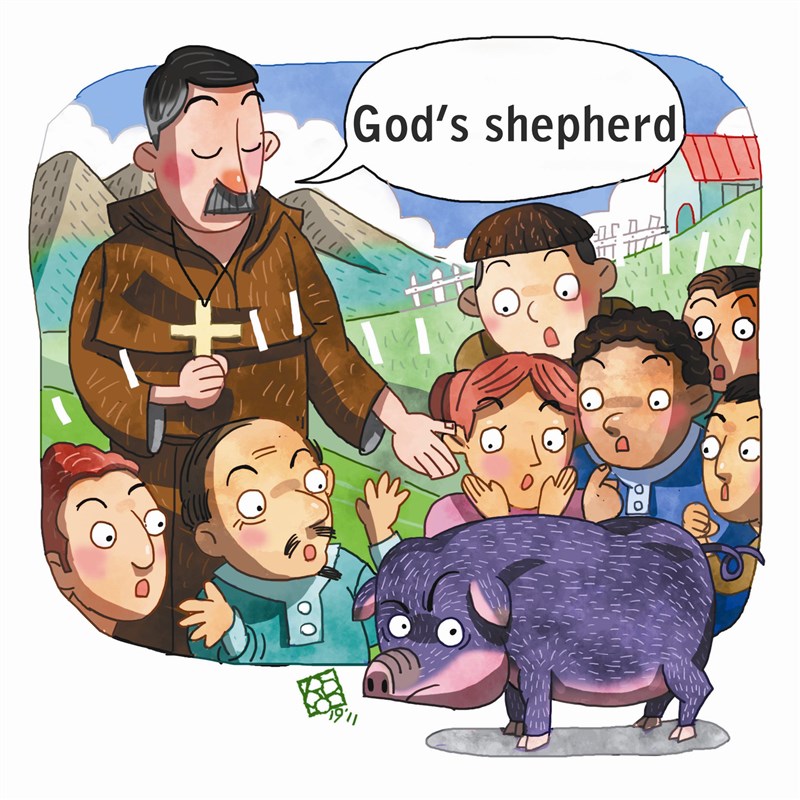

法國人類學家兼傳教士杜普雷在他位於新幾內亞的教會學校,試圖想要解釋上帝的羔羊,然而,當時沒有羊也沒有圖片,所以他只好用小豬仔代替羊作說明。對歐洲人來說,他的作法幾乎是褻瀆上帝,但是在幾內亞,豬是一種神聖的動物。

動物被引進到新的語言或環境中時,需要花很多時間來道盡自己的真實故事。因此,牠們需要按照自己的方式演化,這是獨特且必須的過程。很明顯地,牠扮演的會是早已存在的角色,而且會排擠掉舊的演出者。然而,就算牠取代了原來動物的位置,也無法取代原始的版本。這種情況就像是一幅被重疊上了好多次顏料的畫作,原本的圖案已變得模糊不清。

在大多數的情況下,新生物也會有屬於自己的故事。牠的故事能否被新的語言與文化所想像,是否能夠像原本沒有生存危機但現在卻瀕臨或已經絕種的動物一樣,活潑生動、充滿色彩地呈現,都是疑問,尤其當牠以非常相像,或根本就一樣的面貌自然地被引用到傳說故事中時,更加添了未知數。全球化的動物也帶來了全球化的故事。