連連看 圖/山海經

連連看 圖/山海經

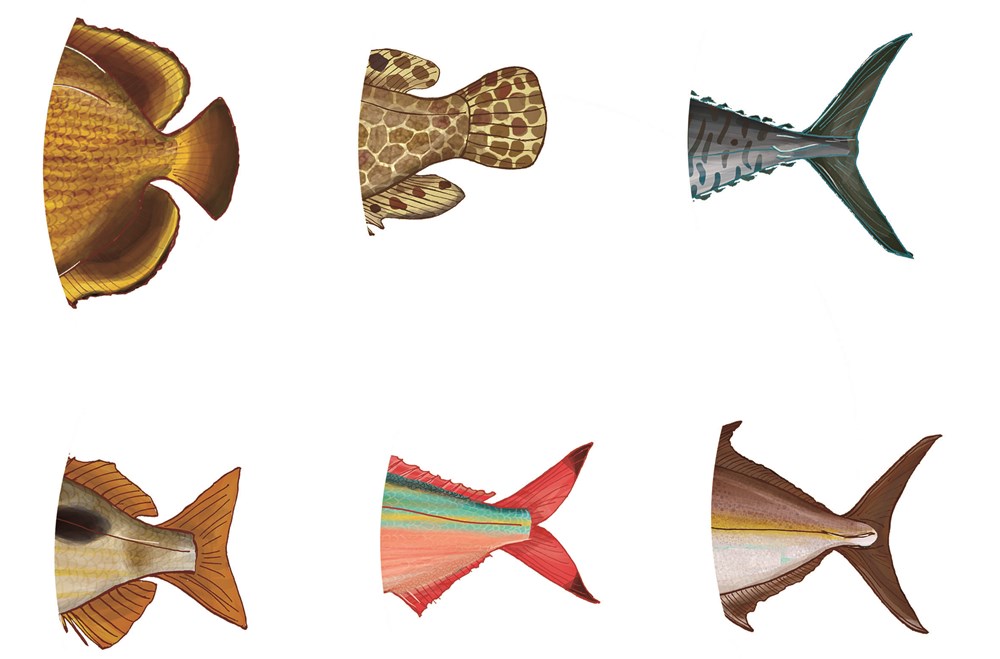

假如我們互換尾巴。圖/山海經

假如我們互換尾巴。圖/山海經

文/山海經

雖然夏天已經結束很久了,但游泳還是很適合我們海島型國家的全民運動。

同學們在游泳的時候曾否想過世界上游得最快的物種─魚,牠游泳的祕訣嗎?

動力

魚游泳基本上就是不斷彎曲自己的身體。除了扭動,還必須有能夠推動水、化阻力為動力的構造,也就是鰭。其實不只是尾鰭的形狀,魚的泳速還包括尾柄的形狀、身體的形狀,也牽扯到肌肉分布、身體大小、游泳的姿勢、周遭水流。但是其中尾鰭這樣的構造,能夠同時產生動力,也能造成阻力。這就像我們游泳時,手腳可以為我們帶來動力,也可以讓我們停下來在原地漂。所以鰭長在什麼地方,以及長成什麼樣子,都會影響一隻魚游泳的狀態。這一次所討論的魚,都聚焦在那些游泳的主要動力都來自尾部(尾柄+尾鰭)的魚種。

同學們可以設想,若我們要設計一隻機器魚,想要牠能持續的以一定速度游動,就可以盡量將尾鰭的面積往後集中。愈後面的部位,水給魚的向前的反作用力愈大(同學們可以畫條魚再畫分力試試),所以愈後面的身體單位能更有效率地帶來移動力,可以減少身體需要花在游動上的能量,也因此我們才會對魚尾巴有三角形的刻板印象。

阻力

同時,如果設計成只有尾巴這段可以彎曲,還可以減少因為身體扭動產生的阻力,讓整隻魚筆直地往前射。這樣的機器魚,身體也要設計成接近子彈一樣的流線型,才能讓尾巴產生的動力不被身體消耗。同學們可以試想,如果要把一支雨傘射出去,收起來絕對比撐開來射簡單。

為了減少更多阻力,可以把尾鰭做的更高更窄。因為尾鰭夠窄,可以離前一秒的自己遠一點,前一秒的自己製造的水流也比較不會造成干擾。而尾鰭以外的尾部構造要越細越好,同樣是為了降低前一秒自己造成的水流帶來的影響。

綜合起來

到這裡,基本上就可以做出一隻長的很像鮪魚的機器魚。圓滾滾的身體重心在中間偏前、尖尖的頭、細細的尾柄,最後加上又高又直的尾巴。所以許多魚類學家會把鮪魚的身形形容成水滴+新月。

還要注意的是,這隻機器魚不能做的太小,不然水的重量和黏滯性會讓牠寸步難行。有些鮪魚或鯖科魚類,牠的尾鰭乍看之下很細小,但若這隻魚很大隻,所以一次撥動的水並不少,能夠提供足夠的動能;再加上身體其它減輕阻力和引導水流的結構,在達一定速度之前每次揮動尾巴都是加速度運動,最後可以長時間高速游動。所以在連連看的圖片當中,要比誰的續航力高的話應該是最左邊那隻了,這種尾巴的魚很適合居住在那種什麼都沒有,只能一直長距離游泳的海中環境。

而連連看中中間的那種魚尾巴,就是另外一種典型。牠們的身體給人粗壯的印象,重心較偏身體後端也比較低,就算慢慢地游也可以游的比較穩定;而很大一片的尾巴,可以讓牠一次推動很多水,也因此讓牠有很好的瞬間爆發力。而剩下最後一種尾巴(連連看中最右邊的那種),就是將前兩個特色結合起來,讓牠們很適合住在瞬息萬變又有滿滿障礙物的珊瑚礁區。