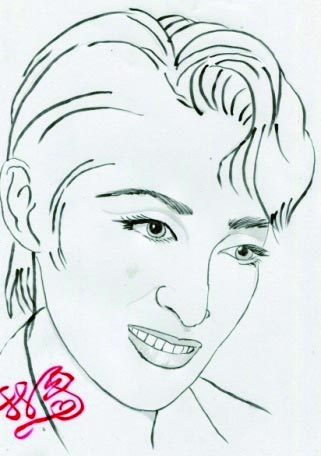

圖二:南太平洋 男主角 轟悠。圖/林一平

圖二:南太平洋 男主角 轟悠。圖/林一平 作者左邊的海報是 凡爾賽玫瑰,右邊的海報是 南太平洋。圖/林一平

作者左邊的海報是 凡爾賽玫瑰,右邊的海報是 南太平洋。圖/林一平

文/林一平

話說小林一三於1913年成立的寶塚歌劇團成員都是未婚少女,而為了博取社會的認同,他使出了一個高明招數──創立寶塚音樂學校,宣布這是培養「賢妻良母」的教育機構,同時「順便」在表演藝術方面訓練她們,學生畢業後,則能順理成章擔任了歌劇團的演員。

每年一度的寶塚音樂學校考試選拔約四十名15至18歲的少女,經過兩年的基礎培養之後,便可進入寶塚歌劇團,成為專職演員。寶塚後來在日本有「新娘學校」之稱,入學門檻甚高,甚至有「東有東大,西有寶塚」的美譽,意指日本最難考的兩所學校是東京大學和寶塚音樂學校。寶塚生徒們的新娘修學,必須舉止優雅,談吐得體,溫順又聽話,顯示出良好的教養。小林一三成功塑造了寶塚新娘的形象,扭轉女演員的社會地位。在日本,能娶到寶塚的演員是非常體面的。

而寶塚男役的養成,必須長時間揣摩演技,走路、吃飯、睡覺都得像男人一樣,一般都需要十幾年訓練,才能表現出男主角的帥氣,才能成為Top Star的主演男役,這是外表與實力的結合,因此有「男役十年」的說法。

娘役的培養比較容易,若有良好資質和潛力,五年內就可以擔當主演娘役的大任。但寶塚歌劇團的活動,都是以男役為中心,上演的是男人戲,娘役只有陪襯的作用。

小林一三的策略成功,寶塚歌劇團的公演通俗,深獲庶民共鳴。1914年的觀眾多達19萬人次,1918年激增至43萬人次,有效的提高鐵路搭乘量,達成小林一三最初設立寶塚歌劇團的目的。

寶塚的表演如此叫座,精準選擇表演題材也是主因之一。1900年代最早上演的劇目是日本傳統歌舞伎中直接搬過來的「所作物」。1920年代,著名的舞台專家岸田辰彌(1892-1944)為寶塚引入歐洲流行的時事諷刺劇(Revue),這是一種歌舞秀,將社會時事融入歌舞表演,有連貫完整的劇情。寶塚的《Mon Paris》是日本的第一部時事諷刺劇,亦是引進西方音樂到日本的先趨。

在寶塚的黃金年代,許多戲碼一再上演,如1972年《凡爾賽玫瑰》(ベルサイユのばら;圖一中我左手邊的海報),連昭和天皇都曾經親自到東京寶塚劇場觀看。《凡爾賽玫瑰》影響了日本少女漫畫的風格,漫畫中的人物,不分男女,都是誇張的大眼睛和尖下巴,漫畫格內的背景則是一朵朵發亮的玫瑰花。

寶塚的表演有時反映出日本人的矛盾心態。2008年初有一齣戲《南太平洋》(圖一中我右手邊的海報),敘述二戰期間,南太平洋某小島服役的海軍看護與法籍男士(圖二)的戀情。戲中一幕扮演麥克阿瑟的演員表現出對日本痴痴的愛;但以我認知的麥克阿瑟,是不會痴愛日本的。日本人一廂情願地揣測美國人制定的遊戲規則,就像女粉絲被寶塚男役牽著鼻子走一樣。♣