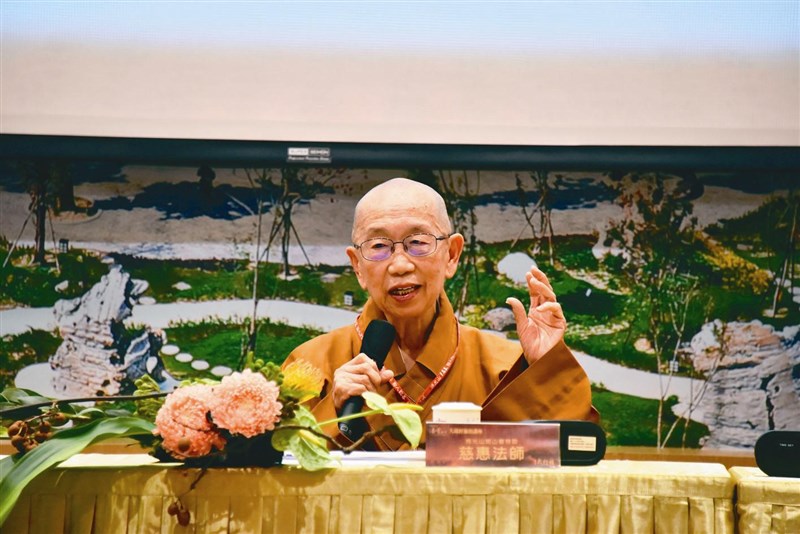

「穿越時空.法寶再現」系列之「大藏經通俗講座」,主題二「大藏經的形成」昨日於法寶堂舉行。佛光山開山寮特助暨活動總指導慈惠法師主持(圖/人間社記者趙啟超),偕同五位與談人,從經典的結集、譯經、抄經、刻經、俗講、變文、經變、信仰等層面,探討卷帙浩瀚的藏經古往今來之路,近千人聆聽。

「穿越時空.法寶再現」系列之「大藏經通俗講座」,主題二「大藏經的形成」昨日於法寶堂舉行。佛光山開山寮特助暨活動總指導慈惠法師主持(圖/人間社記者趙啟超),偕同五位與談人,從經典的結集、譯經、抄經、刻經、俗講、變文、經變、信仰等層面,探討卷帙浩瀚的藏經古往今來之路,近千人聆聽。

【人間社記者李生鳳大樹報導】「穿越時空.法寶再現」系列之「大藏經通俗講座」,主題二「大藏經的形成」昨日於法寶堂舉行。佛光山開山寮特助暨活動總指導慈惠法師主持,偕同五位與談人,從經典的結集、譯經、抄經、刻經、俗講、變文、經變、信仰等層面,探討卷帙浩瀚的藏經古往今來之路,近千人聆聽。

慈惠法師表示,星雲大師最關心的是佛法如何讓人人都懂,所以特安排通俗講座。說明大藏經又名「一切經」,經由分類整理有三藏十二部,三藏是「經、律、論」,十二部又稱「十二分教」,是將佛陀說法的形式內容分成十二種類。

佛光山叢林學院男眾學部教務長慧喜法師說明,佛陀涅槃後,弟子將佛陀在各地所說的法整理,於是有了「結集」,第一次經典結集是在佛陀入滅之年的結夏安居,由大迦葉尊者主持。後續還有數次經典結集,將佛法傳承下去。

佛光大藏經聲聞藏編輯知輝法師說明佛教史上的四大譯經家:東晉鳩摩羅什譯詞優美,重意譯;南北朝真諦大師譯出《攝大乘論》等重要典籍。唐朝玄奘大師主持大慈恩寺譯經院,質與量空前絕後。唐朝義淨大師主持大薦福寺翻經院,以律部為主。佛光山的現代譯經師譯成語言有英文、德文、西班牙文等,讓世界各地的人都讀得懂而深入佛法。

叢林學院男眾學部慧覺法師談「刻經」,第一部木刻大藏經是宋代的《開寶藏》。《房山石經》是隋朝靜琬法師秉持師父慧思法師的遺願,帶領弟子,代代傳刻,持續了千年。近代刻經則有「金陵刻經處」的楊仁山居士,另外傳承刻經精神的就是藏經樓主殿的星雲大師石刻一筆字,以一比一比例刻成,是大師以生命力所刻畫的經典。

聲聞藏編輯妙果法師說明「寫經」,在印刷術發明之前,經典都是手寫而成。有定法師說明「俗講」與「變文」,「俗講」盛行於唐代,因應佛法要三根普被,於是在法會後,法師蒐羅有趣的故事展開通俗講經,「變文」就是俗講的腳本。慧喜法師表示,經典變成圖畫即為「經變」,隋唐為「經變」創作的黃金時代,以佛典故事為多。

慈惠法師說,經典經過結集、譯經、抄經、刻經,延伸出二千多年信徒深厚的信仰,無論出家在家,都認為佛陀所說的法就在經典中,經典所在之處,即為有佛。歷代高僧大德不惜性命守護,他們的道念、意志在其中,是無數人的精神、血汗所成就,理解至此,讀經的功德更加殊勝。