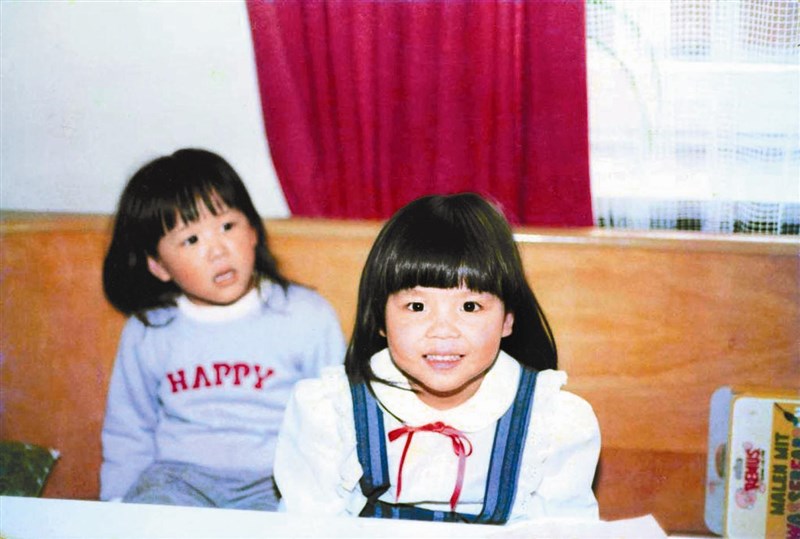

小女兒(左,張鈞甯)與大女兒(右,張瀛)從小感情就很好。圖╱時報出版社提供

小女兒(左,張鈞甯)與大女兒(右,張瀛)從小感情就很好。圖╱時報出版社提供

《鑿刻家貌》圖╱時報出版社提供

《鑿刻家貌》圖╱時報出版社提供

文/鄭如晴

親情一直是我成長過程中,最嚮往渴望的私領域,但它離我很遙遠,直到我有了自己的孩子。

給予是一種享受,與「愛到骨子裡」的無私奉獻,都是情人的最高境界。這樣的愛戀關係,豈止於情人。「戀」字私慕也,古文亦做「兄弟相戀」解釋。也就是說,戀愛本就存在於家庭,存在於親子間的依戀不捨。只是傳統的華人家庭沒有這樣的習慣,也不知道如何將它變成一種模式。

人生充滿橫逆、失望與憂傷,在各種不確定的情感下,親情變成人類心靈隸屬關係的最後救贖與安全。三十多年前,在慕尼黑生養兩個女兒,那七年當中,這個家不斷的遷徙,從城市的某個角落,投靠到另一個陌生的角落,大大小小的游移搬離不下十次,兩個女兒跟隨著打轉,彷彿城市的遊牧民族。

家的定義不在固定的街名牌號,而在有愛的地方。

從德國到台北,繼之而來的很多年,這個家像很多平凡的家庭,也經過許多錐心的起落。世事無常,然而揭露的盡是相同的人性和不變的悲歡。感謝的是兩個女兒,從出生開始,就賦與我她們最純然的信賴,經過柔弱啼哭的育養過程,讓我有機會思索生命本身的意義。是她們讓我,享有人間最珍貴的親子情愛。

小時候,我曾經對生命產生很大的疑問。既然老天決定:一聲「媽」的出口機會都不給我,一天與父親生活的權利也剝奪。那麼祂讓我來到人世的意義為何?

這麼多年過去了,始明白:原來上蒼藉這個平凡無奇的女子,照著祂的旨意,但望生養出對世間有貢獻的人。

生命的庇護所

生命的荒蕪或美麗,同時存在於它的正顯與側影。

家是生命的庇護所,是親子感情的搖籃;家有很多我們無法說出口的事,親子相處,也有很多我們無言以對的時候。能說或不能說的,成形如暗流,在家的平靜表象下洶湧。這時候,我們最需要的是感覺與體貼。感覺我們的感覺,體貼家人的體貼;用心如情人,憐惜如戀人。

感覺和體貼本就存在於人性中,存在於親子間,為什麼後來淡了?不見了?是傳統的父權,截斷那些本然細膩的情感交流?或是封建的教子信條,扼殺了密切的親子關係?

走入現代,因應不同的教育內容,迫使新的親子關係也不斷的在修正,「過與不及」都是現代老爸、老媽的尷尬。親身走過,才知現代父母難為遠勝於古代。

我的文字並非有什麼金玉良言,也沒有提供什麼教育理論,更遑論要「教」家長怎麼辦。我只是野人獻曝,欲拿人性最溫柔的一面,喚醒親子間最初的共同記憶,以戀人般的柔情愛戀,兩端相繫。

感謝兩個女兒陪我一同成長,也感謝她們睜隻眼閉隻眼,讓我把她們成長的糗事公諸於世。一路走來,繁華或寂寞,都讓我心生感恩,謝謝時光教導我沉思。

(摘自《鑿刻家貌》,時報出版)

【作者簡介】

鄭如晴

知名作家兼世新大學副教授。國立台東大學文學碩士。曾留德七年,於德國慕尼黑歌德學院、慕尼黑翻譯學院研修。回國後歷任「國語日報」副刊主編、毛毛蟲兒童哲學基金會執行長、「中華文化」雙周報副總編輯等。前後任教國立台灣藝術大學十餘年,講授「小說創作」與「兒童文學」課程。著有長篇小說《沸點》、《生死十二天》;中篇小說《少年鼓王》;散文《散步到奧地利》、《和女兒談戀愛》、《關於愛,我們還不完美》、《親愛的外婆》、《細姨街的雜貨店》等;並著有小天下童話思考系列二繪本,以及翻譯德國經典兒童文學系列《拉拉與我》、《小巫婆》、《小幽靈》二十餘冊。