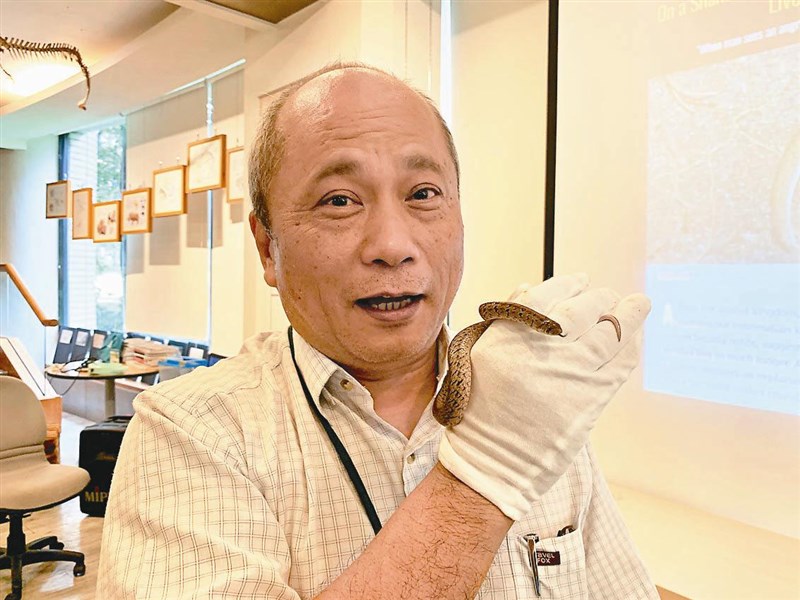

黃文山歷時二十年研究「蘭嶼赤背松柏根蛇」。圖/喻文玟

黃文山歷時二十年研究「蘭嶼赤背松柏根蛇」。圖/喻文玟

【本報台中訊】在自然界中雌性脊椎動物的壽命都比雄性動物長。國立自然科學博物館生物學組主任黃文山歷時二十年研究「蘭嶼赤背松柏根蛇」,發現「好鬥也可能是短命」的原因。他從蘭嶼原生種「赤背松柏根蛇」行為研究發現,母蛇會靠著打鬥、占領海龜巢和公蛇打鬥,壽命比公蛇短三歲, 這項研究二十四日登上國際期刊《科學前緣》。

黃文山說,母蛇領域性強,海龜產卵後,雖然公蛇先抵達,但只要一隻母蛇進入龜巢,就會開始鬥爭公蛇「獨享龜蛋」,因此遭遇更多打架,母蛇「一打多」導致受傷比率高、生存率低,壽命低。

黃文山表示,蛇有靈敏嗅覺,烏龜蛋巢約一公尺深,沒有光線,蛇掠食都靠嗅覺,而蛇的泄殖腔最臭,因此赤背松柏根尾巴容易被攻擊。母蛇的尾巴較短,公蛇生殖器就在尾巴,且肌肉較多,自我防禦一咬到就跑,但母蛇生殖器在體腔內,可能犧牲掉整條尾巴。

黃文山歷時二十年觀察,母蛇受傷比例高,生存率低,研究證實,赤背蛇的壽命長短與雌蛇的領域行為、傷比率有關。