圖為圓光佛學院慧開法師所繪。大景之中,一個個出家人,簡筆白頭顱、紅袈裟,經行、念佛、禪修、朝山、行腳……圖/石德華

圖為圓光佛學院慧開法師所繪。大景之中,一個個出家人,簡筆白頭顱、紅袈裟,經行、念佛、禪修、朝山、行腳……圖/石德華

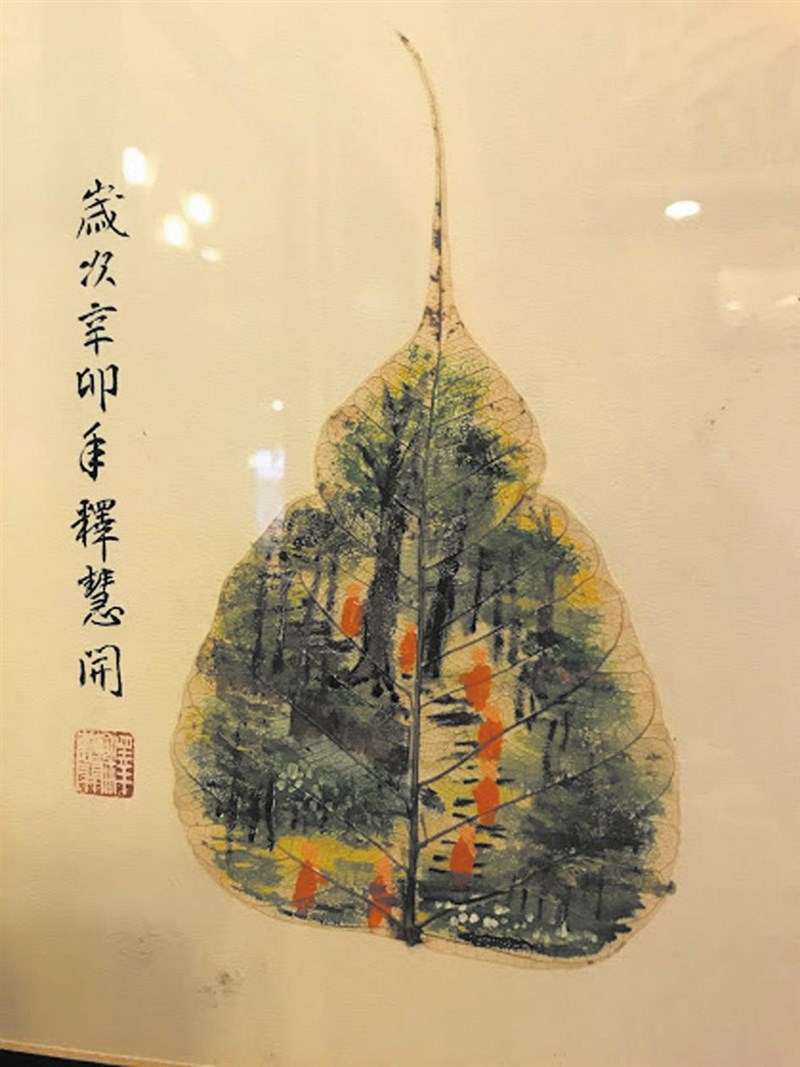

樹幹枝椏是實木的斷枝,一截一截密密拼成的,樹怎能無葉?枝椏懸掛的葉子,是一張一張葉畫。圖/石德華

樹幹枝椏是實木的斷枝,一截一截密密拼成的,樹怎能無葉?枝椏懸掛的葉子,是一張一張葉畫。圖/石德華

文/石德華

這次,我收手,不寫最拿手的人物專訪,成功勵志。

我只想記下,不特別的一天,我推門走進那家咖啡館,沒任何理由,那時候的我,四處在城裡遊走,而後來我明白了一些什麼,關於我走進這家咖啡館,是在我讀辛波絲卡的那個季節。

彼時我坐下,曾在雪松、肖楠、牛樟咖啡品名間遲疑了一會兒,沒遇過這樣的咖啡命名,抬頭看見牆上有一個男子墾山身影的黑白照片,才想起似乎聽過他的故事。他們稱他賴桑,一個用一生精力與金錢去種樹的男人。

但我一點都沒想著眼於此,花三十年,二十億,去種下三十萬棵台灣原生樹木,這不屬信念啟迪與激發的範疇,可遇不可求,這是一則當代傳奇。

後來,我久久會去一次,最後一口咖啡入喉,再喝一口溫開水時,旋即逸漫滿頰滿口的潤甜,也許就是我跨區前來的原因。

來了,就在三角窗靠窗桌,就著午後透窗陽光,讀著書。

讀自己帶的,也溜一眼店裡書架的書。那本《賴桑的千年之約》,寫的就是家族企業第二代賴桑,因緣際會轉身去墾山、種樹、引水、灌溉的歷程。這些樹生長百年千年,「不砍不賣不傳子孫」,毫無營利賺錢之圖,那麼人生到底在追求什麼?一直到現在,大家對無利潤栽種這件事,都還會在心裡暗存一句:「真的沒有目的的嗎?」

這家滿屋木頭的咖啡館名叫「雲道咖啡」,賴桑大兒子於二○一二年開創的,商標圖案是自己父親扛鋤頭的身影,取名也是種樹的大雪山上,那千變萬化雲霧山嵐飄緲的景象。

這兒子眼見父親的樹林,肖楠、樟樹、櫻花、雪松、五葉松……不分四季一片蓊鬱,發想要種出「樹蔭下的咖啡」,咖啡樹種在哪一種樹群裡,經由地下根系的養分,會自然薰染了那種樹的氣味。我想起,我點的第一杯咖啡,是肖楠咖啡,中烘焙,水洗,多合我當時猶尚懦弱刻意佯強的心情,最需要的安全柔和中間路線。

坐在「雲道咖啡」閱讀辛波絲卡的詩,是在一個初秋薄涼,陽光會在樹稍、車頂閃跳著大小金澤的季節。她以小搏大、舉重若輕的簡單語言,讓不寫詩的我能夠走近挨靠,她對人世超然的理解同情,讓我感到莫大的欣慰與熟悉。而已能在秋天靜靜讀詩的人,我想,沒造作、不佯裝,約莫該是擁有不弱也不強,該弱時就弱,該強時就強的一顆心。

讀到她的〈寫履歷表〉,「儘管人生漫長/但履歷表最好簡短」,頭一抬,我突然很明白,有一種人,絕不會 「永遠和自己只有一臂之隔」,賴桑不會有我們一生最美好的細小記憶無法用履歷表傳達的感傷,他的履歷表絕對簡短,種樹,種樹,一生種樹。

別人這樣說賴桑的種樹:「不夠瘋、不夠傻的人,不會懷抱這種千年的夢想」,賴桑這樣說自己:「你以為我什麼都有,其實我什麼都沒有;你以為我什麼都沒有,其實我有很多」,這樣的人,生命中不會出現價格與價值的二元衝突。我呢?都還不夠,價格、價值與簡短。

總共再去也沒幾次,我注意到店裡有一面牆布置的是一棵樹。

注意到之後的某一次,我發現樹幹枝椏是實木的斷枝,一截一截密密拼成的,樹怎能無葉?枝椏懸掛的葉子,是一張一張葉畫。

湊近去端詳,這才看清楚了,畫布是葉脈分明自然凋落的菩提葉,以國畫及壓克力顏料,在每一張葉子上彩繪大自然景象。大景之中,一個個出家人,簡筆白頭顱、紅袈裟,經行、念佛、禪修、朝山、行腳……畫者本身是一位出家師父──圓光佛學院慧開法師。

葉肉與葉脈,整個製作程序,煩瑣細微,每一步驟環扣相連,是一場絲毫不容顛倒夢想的精密實作。而落地的菩提葉,一期生命結束,重新被掛在枝頭,以另一種嶄新的形式,展現對生命的無盡詮釋。這不都是生命的實境。

那,台中城隅「雲道咖啡」算不算一片大景,我偶爾就在其間。

酷夏沉殿,逐漸浮升起秋的透明與清涼,張愛玲說《紅樓夢》,永遠是要一奉十,推門走進「雲道」的那一天,我要的只是坐下。

進一步知道牆上這棵樹名叫「本無樹」後,為什麼店的轉角要嵌上一面比人高的大明鏡,我突然也一併明白了起來。

賴桑的種樹,我來到這咖啡店,真的沒有目的的嗎?

我只能說,辛波絲卡是這樣詮釋的,即便是素昧平生電光石火的一見鍾情,她都說:

既然從未見過面,所以他們確定

彼此並無任何瓜葛。

但是聽聽自街道、樓梯、走廊傳出的話語——

他倆或許擦肩而過一百萬次了吧?

一見與一百萬次,我們認知可感的都這麼侷限,包括你以為的開始,其實都只是續篇,推門不推門、走進不走進、看見不看見……賴桑的照片在牆上,種樹的書在架上,在一個讀辛波絲卡的季節,我要一奉十,體會著累世累劫流轉之中的所有今生,不過是「而充滿情節的書本/總是從一半開始看起」。