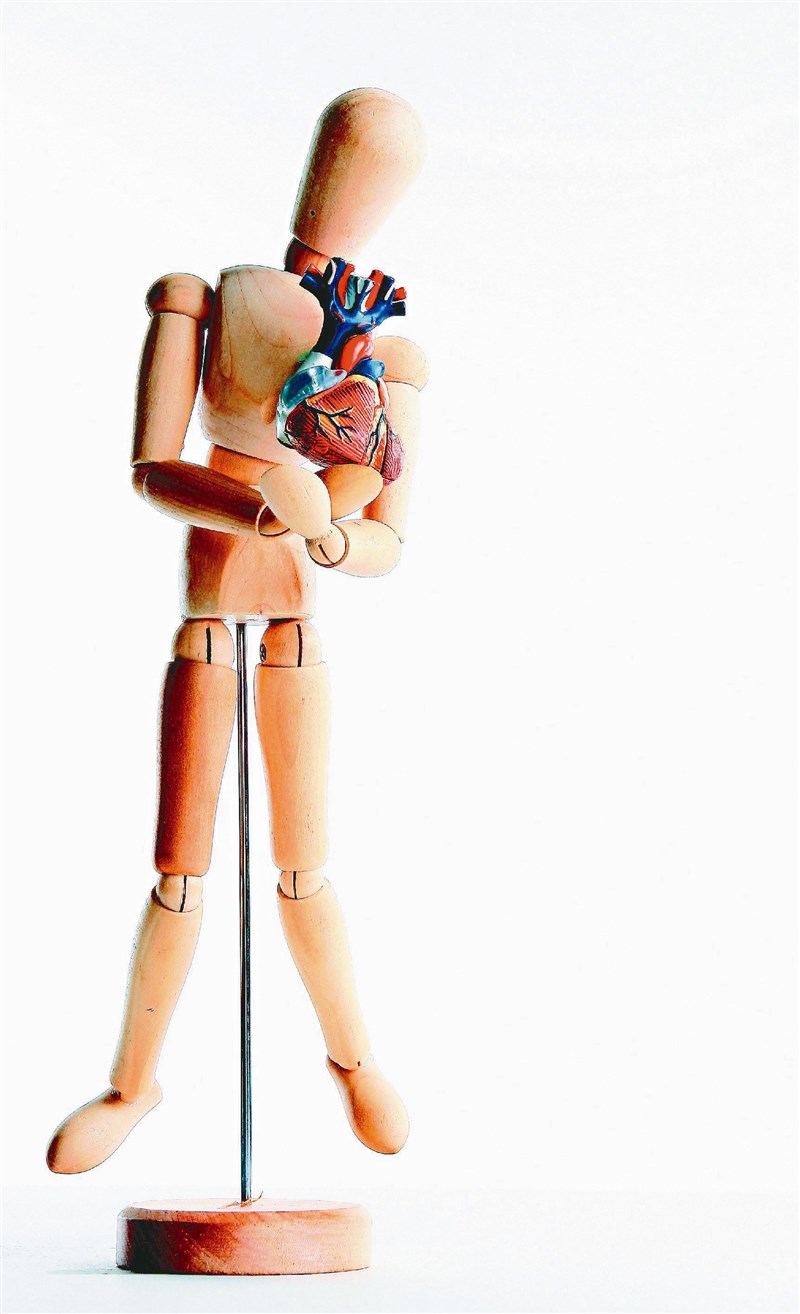

手術並非疾病治療的萬靈丹,冠心病受到心理、社會、生理因素的複雜影響。

圖/資料照片

手術並非疾病治療的萬靈丹,冠心病受到心理、社會、生理因素的複雜影響。

圖/資料照片

文/戴林媛(永愉診所臨床心理師)

冠狀動脈心臟病(Coronary artery disease, CAD;簡稱冠心病)在台灣連年高居十大死因第二名,平均每十八分鐘就有一個家庭因為心臟疾病而失去家人,且罹患心臟病也不是老年人的專利,四十至五十歲的中壯青年族群,近五年內罹患心臟病的比例增加至百分之三十。CAD患者若及時接受心導管術置放心血管支架,或接受繞道手術,三年存活率可提升至百分之九十二,對於許多家庭來講,可謂不幸中的大幸。

然而,手術並非疾病治療的萬靈丹,冠心病受到心理、社會、生理因素的複雜影響,生活危險因子如生理問題(三高、睡眠呼吸中止、肥胖)、不良習慣(抽菸、飲酒、睡眠作息紊亂、靜態生活)、飲食選擇不當、具有競爭及懷抱敵意的處事風格,以及壓力情緒調節技巧不佳等,上述危險因子加以擾亂,就如同無法斷根的惡性循環,使得冠狀動脈再次狹窄、動脈硬化程度加重,進而增加心臟病復發的風險。

自十九世紀起,傳統的心臟復健內容皆建議CAD患者接受有氧訓練及肌力訓練來增加復原效益。演變到二十一世紀,心臟復健的設計,目標更放在逐步改善危險因子,幫助CAD患者在面對造成心臟壓力的各種刺激時有更好的因應能力。

近期文獻發現,單純使用運動訓練的心臟復健方案,並未能顯著降低再次接受心臟手術的機率;但積極改善生活型態、行為習慣及負面情緒等整合面向的心臟復健方案,卻能有效降低心臟病復發率與降低死亡率。

二○○八年起美國心臟學會(AHA)公布心臟復健的建議方針中,明列應納入憂鬱、焦慮、敵意等CAD心理風險因子治療,也因此要求心理專業醫療工作者需要加入心臟復健計畫,與醫師、物理治療師、營養師等專家共同提供CAD患者整合式治療。

目前的腦神經科學與健康心理學的研究皆指出:易發怒的性格及憤世嫉俗的態度在面對外在挑戰時,易使心血管以過度的激烈活動來應對;一個人的性格及態度若總是認為環境具有威脅,生理系統將難以安然休憩,就像時時繃緊的弦一樣隨時蓄勢待發。此時可能使得心臟肌肉缺少血液提供氧氣,影響心臟收縮的放電過程,導致心律不整、心肌缺氧等機率的提高。

除了個人的性格及態度之外,過長工時以及未被察覺的不良因應習慣(如負向思考、作息紊亂、營養失衡、不當運動、不良習慣),皆會逐漸墊高身心壓力程度而增加憂鬱、焦慮等負面情緒。換句話說,慢性的壓力狀態使得身體本有的自律神經調節彈性、內分泌及免疫修復等運作機制失去平衡和穩定節奏,進而反映在自律神經指標:心率變異(Heart rate variability, HRV)的指標上。許多大型臨床研究指出,異常的HRV指標反映自律神經對心臟功能的調控能力失常,可能提高心臟疾病、致命性心室心律不整及突發性心臟猝死的危險。

值得注意的是,CAD病患的新整合復健訓練,是高雄醫學大學二○一二年起針對二○九名CAD患者,所進行心理介入合併自律神經訓練的心率變異生理回饋訓練(HRV-Biofeedback),本人亦參與了這項五年長期追蹤研究計畫,藉由生理回饋技術引導CAD患者自我學習調整心跳呼吸變化,近而增加自律神經對心臟調節彈性。研究團隊並在國際醫學期刊International Journal of Behavioral Medicine有成果發表,研究成果顯示,HRV-Biofeedback 是一項值得CAD患者參與的訓練,可降低自身疾病復發風險;利用生理回饋技術訓練自律神經系統的調節能力,除了能有效降低再次住院率、急診率之外,亦能改善憂鬱、焦慮、敵意等負面心理危險因子,更能有效提升自律神經調節的彈性,進而減少異常心跳表現的發生比例。

台灣醫療資源豐富,但過去的心臟復健方案可能因為宣導及方案設計較單一,而僅有百分之三十到五十的參與率。目前在台大心理中心自費門診、大林慈濟心臟內科、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及特定診所,皆可諮詢整合心理介入技巧的心臟復健方案或是生活型態調整,這些均不失為輔助冠心病藥物治療的新興良方。