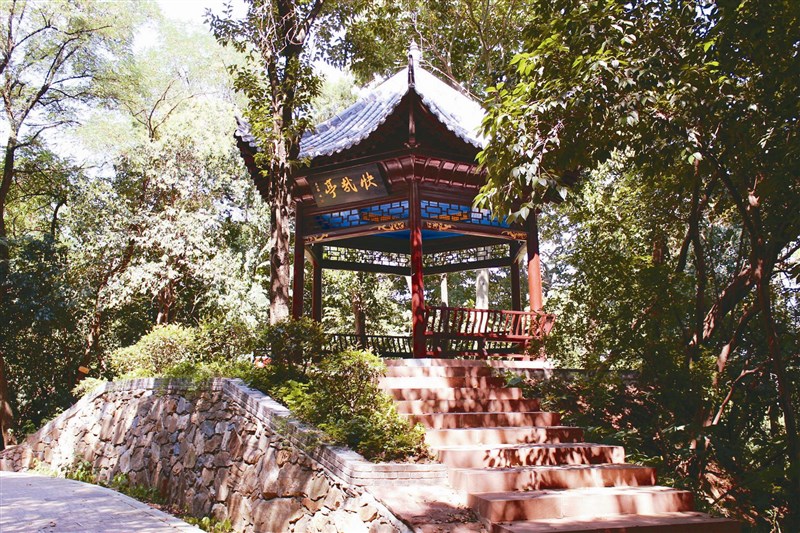

快哉亭圖/吳鴻霖

快哉亭圖/吳鴻霖

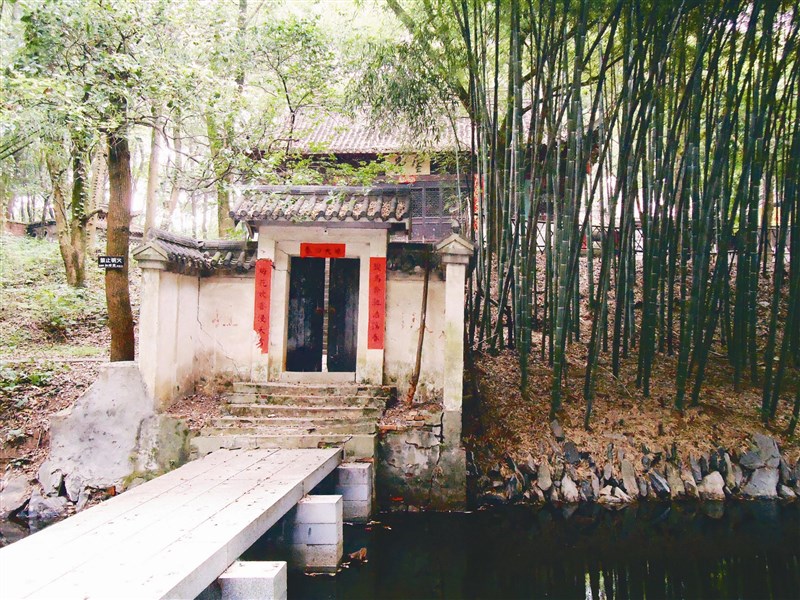

雪堂圖/吳鴻霖

雪堂圖/吳鴻霖

文與圖/吳鴻霖

從雪堂門口出發,我沿著水泥路步行十五分鐘,來到龍王山腰的快哉亭。這座造型古樸的小涼亭,也是易地重建,二○一六年改建過後的快哉亭,較為新穎。《古文觀止》北宋王禹偁〈黃岡竹樓記〉:「子城西北隅,雉堞圮毀,蓁莽荒穢。因作小樓二間,與月波樓通。」漢川門城樓上的月波樓,是宋代黃州四大名樓之一,在東坡赤壁南門附近。月波樓旁邊,清源門路一號(中共黃州區委)內的古城牆,就是快哉亭遺址。

雪堂和快哉亭,這兩個景點並不在東坡赤壁的景區內。快哉亭前面的小路,一直到東坡赤壁的東門,都是下坡路;東門前面有塊可停車的空地,購票亭在路的左側,門票是人民幣四十元。從右側的東門走下去,就是赤壁公園了。

進入景區以後,我先去看赤鼻磯。黃州方言「鼻」和「壁」同音,因此,景區內的路標和放龜亭牆外黑底白色的字,都是「赤壁磯」。赭赤鼻梁形的赤鼻磯,有不少岩縫和凹陷處,由北邊的荷花池看其左側,它向正西方突出約三十多公尺。古代的雨季,長江水位暴漲,湍急洶湧的江水沖擊赤鼻磯,激起高高的水花,強大的浪潮幾乎要拍裂江岸,難怪蘇軾會寫下「驚濤裂岸,捲起千堆雪」的名句。

長江流經赤鼻磯,雖然受到阻擋,江水仍往東奔流而去,但日漸造成泥沙淤積。元明時期,赤鼻磯的北和南開始出現沙洲與湖泊;明末清初,江流已離赤鼻磯,但有條「玉帶河」,攜江水流經赤鼻磯下,船隻經這小河仍可泊於赤鼻磯頭;清乾隆年間,赤鼻磯附近已成陸地;道光年間,長江遠離赤鼻磯,磯下全為陸地。

現今赤壁磯前面和左右的水域,不是滾滾的江水,而是一個靜止不流通淺淺的水池,不可能航行船隻或風帆。圖書館有本早期出版的旅遊書,書中一張相片是遊客在水池(赤壁湖)上悠閑地划船;我去東坡赤壁那天,剛好池水快要乾涸見底,沒看到任何小船。

赤壁磯北面荷花池盡頭,遊客能清楚看到龍王山矮矮的不到五層樓高的赤壁。龍王山最高八十二公尺,和南京雨花台這座小山差不多。〈後赤壁賦〉:「江流有聲,斷岸千尺,山高月小,水落石出。」宋代一尺約三十公分,千尺是三百公尺;絕壁千尺,是誇飾的寫法,現場沒有那麼高的山勢與峭壁,當然也無法聽到江水流動的聲音。

看完赤壁磯的外貌和赤壁,我走到旁邊的「赤壁賦碑廊」觀賞瀏覽。東坡赤壁並無蘇軾手書真蹟,只有許多大理石碑刻。赤壁磯上由左至右是放龜亭、睡仙亭、坡仙亭和酹江亭;後排的樓閣是二賦堂、留仙閣、碑閣、東坡祠、問鶴亭和棲霞樓。景區內的建築物,大都漆成黃色;龍王山下的平地有一蘇軾白色塑像,塑像右邊有「赤壁懷古碑廊」。

赤壁磯頭則有一隻白石龜,傳聞東晉(三一七~四二○)大將毛寶戍守邾城(今武漢新洲區)時,其僕人將買食的白龜放生於此,後得善報。明嘉靖二十八年(一五四九),黃州知府依據傳說,在赤壁磯下的江邊鑿一大白石龜,取名白龜渚,距今四百六十多年,龜背有漂流物撞擊的痕跡;渚上之亭,即是放龜亭。