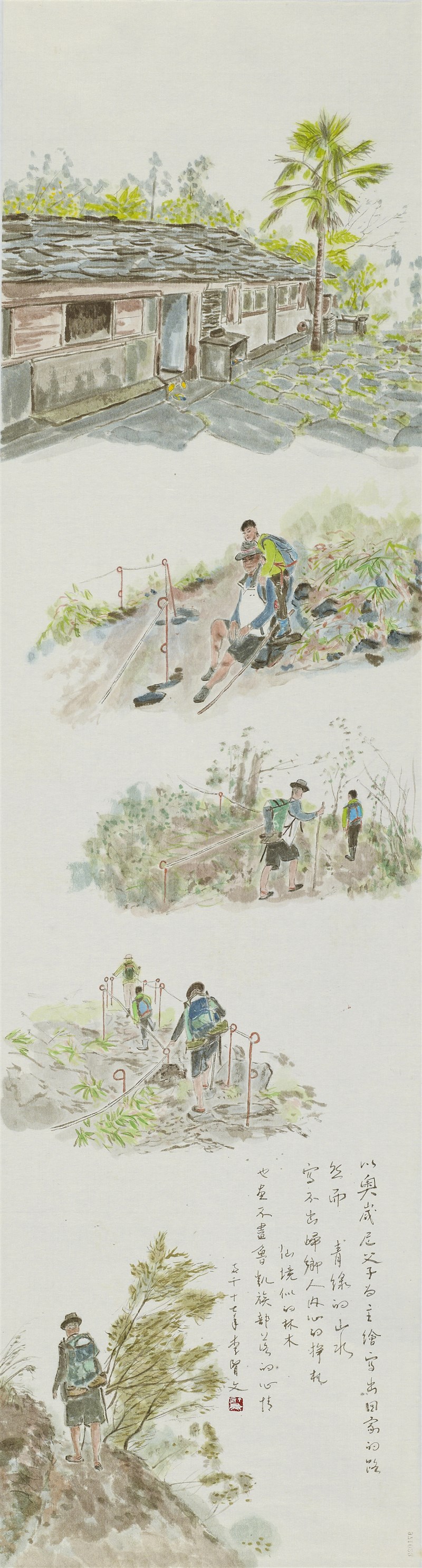

〈回家的路〉2018年.140X38cm.水墨 圖/李賢文

〈回家的路〉2018年.140X38cm.水墨 圖/李賢文

文/李賢文

當我足穿登山鞋,手持登山杖,身穿防寒大外套,隨奧崴尼往舊好茶時,他卻只穿了一雙布希鞋、著短褲,以樹枝為杖,就這樣上路了。

回家、回家,人人都渴望在辛勞終日後,有一個溫暖安適的家可以回。然而,家,是什麼?回家,又是什麼?有的家,不過是幾站捷運,一段公車;有的家,則是一張高鐵票、客運車票,甚至是飛機票;然而,有的家,卻是一通電話,一則簡訊,一張郵票。對屏東魯凱族而言,他們的家,或許就是一條雲深霧掩,曲折破碎的望鄉之家。

好茶,多年來歷經風雨侵襲,幾度遷村,回家的路已然消失在記憶的版圖中。在故土流失,子孫移徙的雙重掏空下,族人們,愈來愈擔憂未來的尋根之路,終將失落。藉由歌謠記錄、口述歷史及手藝傳承,魯凱族人展現對祖靈故跡的全面固基工程。

二○一七年,幾度在屏東禮納里,新新好茶村中,我看到了當代魯凱藝術家對「尋根」的嶄新呈現。伊雷斯(Dairis Marivayon)矗立起一組巨大的石板,這些曾是魯凱石板屋的元素,如今嵌鑲著墨綠色的鑄鐵,有盔、有甲、有肩帶,一垛垛直立站著。石與石之間,則有鏤空黑鐵,彼此相銜相接,宛如攜手同行,齊心協力。樸質的石塊,沉默堅忍地仰望天際。

草坪另一端,則是另一位藝術家尼誕.達給伐歷(Nitjan Takivalti)的作品〈孩子,我們回家〉。紅色塗料,為金屬材質增添情感的溫度,以鏤空編織的頭,彷彿正思慮著部落的未來,而巨大洞穿的胸膛,正吶喊著無聲的焦慮。

他們的恐懼與呼喊,同樣出現在奧崴尼以漢文字創作的《消失的國度》中,此書裡,奧崴尼以純情語言,娓娓道出魯凱部落的神話、歷史、遷徙與世代交替。他大量置入魯凱語言的人名、地名,造成了阻礙漢文字閱讀慣性的流暢感,卻也巧妙地吻合了魯凱尋根之路的寸路難行;就在奧崴尼.卡勒盛(漢名邱金士)、古茶部安(好茶社區古名)、嘟啦勒歌樂(新好茶)、哩咕格(雲豹)、莎保(您辛苦了)、達卡勞素(北大武山)、滋歌樂(部落)……這一個個陌生又硬如石板的文字塊壘中,我們再一次聽到了魯凱族人回家的渴盼與返鄉的心聲。

當我足穿登山鞋,手持登山杖,身穿防寒大外套,隨奧崴尼往舊好茶時,他卻只穿了一雙布希鞋、著短褲,以樹枝為杖,就這樣上路了。而他的小兒子,也是一雙高筒雨鞋,一件雨衣,就蹦蹦跳跳地上山了。危崖險徑、鐵索扶梯,對魯凱人來說,不過是回家的必經之路。所以,他們才能輕鬆上路,毫無罣礙。

於是,把此次尋訪舊好茶的經驗,直幅記寫。從上山、途中到終點,以奧崴尼父子為主,繪寫出回家的路。然而,青綠的山水,寫不出歸鄉人內心的掙扎;仙境式的林木,也畫不盡魯凱族部落的心情。

在尋找的同時,或許,我們早已遺落更多的記憶。