圖/東美出版提供

圖/東美出版提供

夏目漱石不喜歡英國,其來有自。

(摘自《我的日本作家們》,東美出版提供)

夏目漱石不喜歡英國,其來有自。

(摘自《我的日本作家們》,東美出版提供)

文╱李長聲

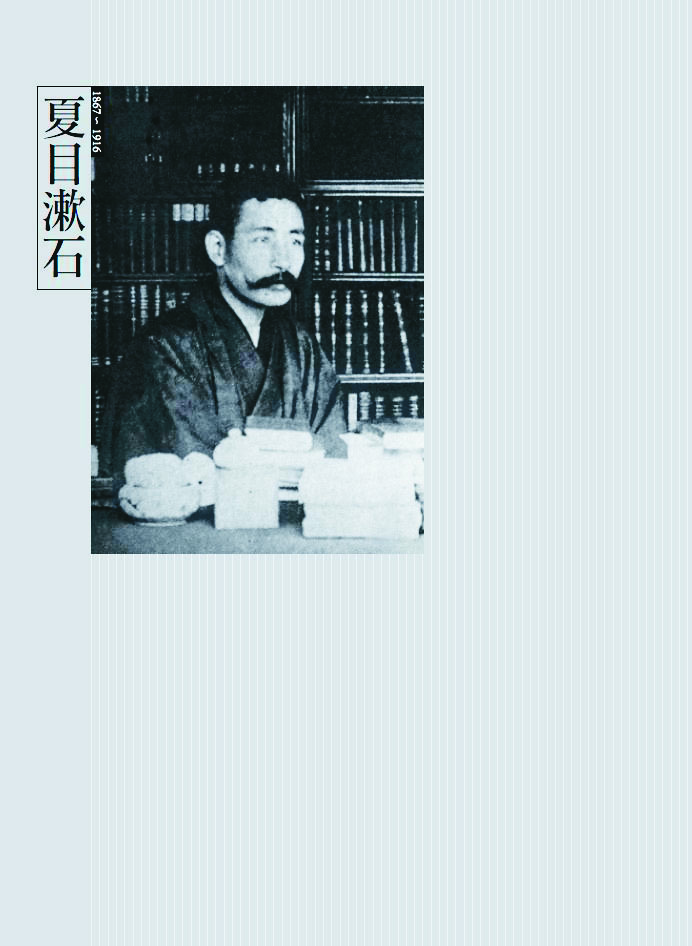

大清帝國在甲午戰爭中吃了敗仗,白花花的銀子,二億三千一百五十萬兩賠給了日本,據說等於它四年的財政收入。土狹民寡的「蕞爾小國」一下子富了起來,於是往歐洲增派留學生。其中有一位,時年三十三,個子矮矮的,被文部省派赴英國「調研英語教學法」。他就是日後有大名的文豪夏目漱石。

漱石走在倫敦街頭,迎面過來一個奇怪的傢伙,卻原來是他本人映在櫥窗玻璃上的身影。周圍淨是「身材高大的美男子」,教他自慚形穢,滿懷自卑感。漱石是一九○○年乘船到英國的,吞吐了兩年一個月大都會煙霧。對於漱石文學來說,這兩年至為重要,但英國給他的印象壞極了,深惡痛絕。要是按他自己的意志,一輩子也不會踏上英國一步。

自卑感不僅來自身體的差異,更來自經濟的困苦──他給夫人寫信說:日本的五十錢在當地幾乎只等於十錢、二十錢,十日圓花兩三次,一眨眼就化為煙。他在倫敦一連換了五處住所,不得安生,全然沒有周作人對日本「兔子窩」的怡然自適。兩年中一年有半住在大停車場附近的民家,除了逛逛舊書店,幾乎杜門不出,耽讀書籍,準備回國後打算到大學任教的講義。

漱石本來喜好漢學,討厭英語,但在「文明開化的世間」當不了漢學家,只好把漢籍統統賣掉,轉向英文學,「要用英文寫大文學」。不過,那時並沒有英語熱,東京帝國大學辦英文科已歷四年,只有兩年各有一人報考,漱石成為第二個畢業生。沒有同學,這種孤獨使他研究英文學伊始就心存不安。目睹英國的商業主義和拜金風氣,他更感到幻滅,神經衰弱也益加嚴重,以至被周圍的人懷疑發了瘋,但他卻從此恢復自我,不再過高評價英國人,進而以自己為本位批評英國文學。一九○七年印行的《文學論》被視為「漱石對於外國文化的獨立戰爭宣言」,他在序言中回憶:「住在倫敦的二年是尤為不愉快的二年。余在英國紳士之間,如同一條與狼群為伍的捲毛獅子狗,日子過得甚淒慘。」直到晚年,他還在講演中「說真的,我不喜歡英吉利」。

自卑的兩種表現

只要不是魯迅筆下的阿Q,人多少都會有自卑感,也許這正是自知之明的表現,只不過表現得較為消沉。在日本作家的身世和性格中常見這種自卑感,例如太宰治。他從不遮掩自己的自卑,反而展現乃至誇大,以贏得同情。三島由紀夫叱責:「太宰所具有的性格缺陷,至少有一半是可以用冷水磨擦、器械體操或者有規律的生活來糾正的,應該靠生活解決的事就不要麻煩藝術。略玩一下反說,不想治癒的病人不配當真正的病人。每當接觸太宰文學,每當接觸那種殘疾人似的孱弱文體,我感到的是這個人對強大的世俗道德立馬現出受難表情的狡猾。」其實,三島也懷有強烈的自卑感,只是和太宰正相反,他一生都大加掩飾,當然也連累了藝術。三島矮小,找對象的條件之一是女方穿高跟鞋也不可以高過他。他「用冷水磨擦、器械體操或者有規律的生活」改造肌體,但運動神經不發達,劍術到底不高明。從文體的華麗到肉體的健美,三島一生執著於虛構,最終演一齣武士剖腹,了卻了自卑情結。

讀井上靖的小說《翌檜的故事》,知道有一種常綠喬木叫「翌檜」,這名字的意思是明天會變成檜樹,其實是永遠也變不成檜樹,可悲的宿命就不免令人自卑。小說用翌檜作象徵,描寫一個少年的心靈成長,有不少自傳成分。井上在《我的自我形成史》中說過:「由於成長在這樣的伊豆山村,我從小對城市、對住在那裡的男女少年抱有城市孩子們無法想像的自卑感。而且,這種自卑感變換種種形式支配我這個人,直到很久以後。」

以夏目漱石為例,似乎我們更多些理由厭惡日本,當然也可能出於自卑感。說不定因此能確保不當周作人,只是別忘記,對英國的反感使夏目漱石成其為夏目漱石。

(摘自《我的日本作家們》,東美出版)

作者簡介李長聲

1949年生於長春。曾任日本文學雜誌編輯、副主編,1988年起旅居日本,任職出版教育研究所,專攻日本文化史。曾為兩岸三地媒體撰寫專欄,以淺顯風趣的筆調介紹日本文化風情,被譽為「文化知日者」。

其隨筆雅俗共賞,創作題材多元,深入淺出描寫日本風土人情及文壇出版等話題,敘事簡練,輕鬆多致,寥寥數筆即得畫龍點睛之妙。已出版繁簡體著作近20種,共百萬餘言,2014年編成《長聲閒話》五冊,總其大成,另譯有《隱劍孤影抄》、《黃昏清兵衛》等。