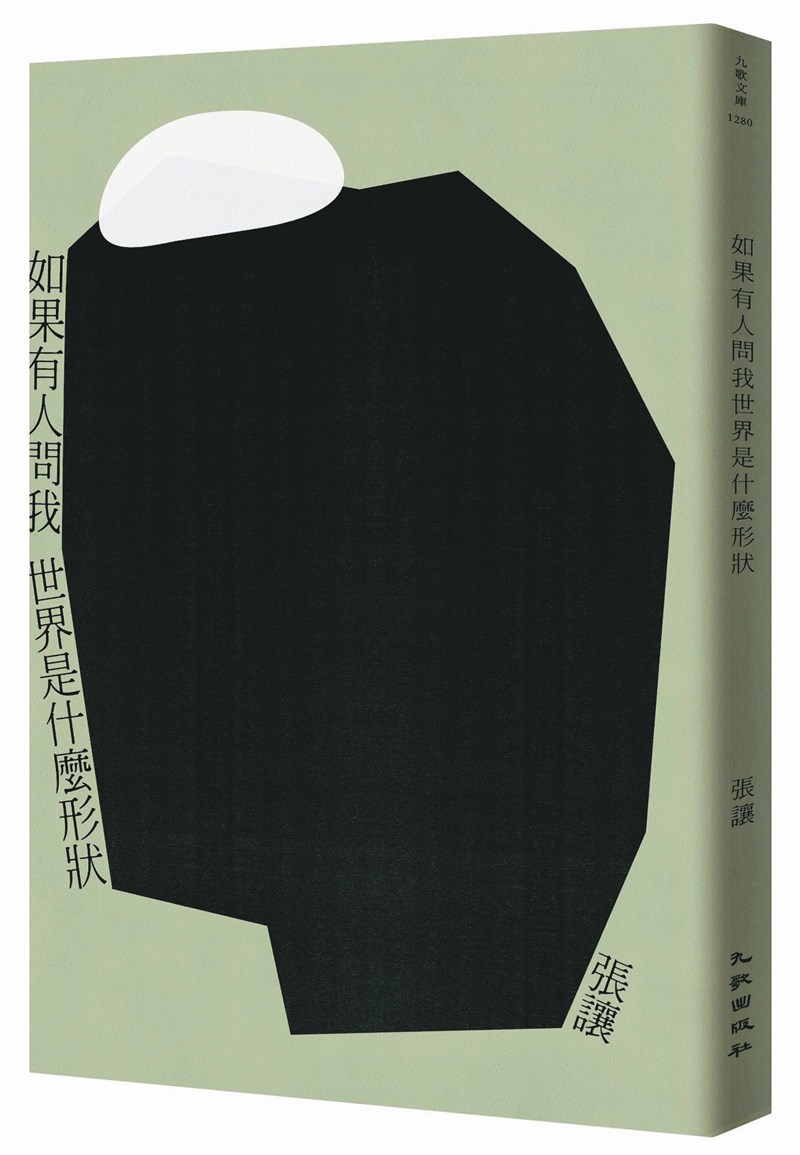

圖/九歌出版提供

圖/九歌出版提供

閱讀手記 文╱張讓

一本書所以好,在於層次,在於立體,有前景,有後景,有主線,有支線,有明言,有隱喻,可以早晨讀,可以夜晚讀,可以變換角度讀,當然也就可以變換年紀讀。

1

豐子愷有篇散文〈漸〉,談自然時序與生命現象緩慢遞移,最終造成劇烈變遷的力量。首句就點明:「使人生圓滑進行的微妙的要素,莫如『漸』;造物主騙人的手段,也莫如『漸』。」

有天不知在做什麼,腦裡一亮冒出了「再」 這個字,不止是一個字,而是一些相關片段,一個構想:寫篇有關重複的東西。

我喜歡重複。也不喜歡重複。

喜歡的書喜歡的電影會重看,喜歡的地方會重遊,喜歡的歌天天放,喜歡的衣服一穿再穿直到破爛,喜歡的題材一寫再寫。不過,閱讀看到陳腐字句就倒胃,碰到講話老是同樣幾句就煩,喜歡的食物連吃幾次就膩,同樣問題B問我超過一次就皺眉,超過兩次便足以勃然變色,寫作上總在探尋新途徑。我討厭重複。

唯獨,我們離不了重複。

人生若不是重複,是什麼?

每天起床上床離家回家,日日如此,天天如此。今天為生活操煩,明天為生活操煩,後天大後天一樣操煩。肚子餓了填飽,飽過以後又飢。重複又重複,沒完沒了,生命便是為了伺候腹中那無底洞。大自然也是。日夜循環,季節周而復始,年復一年。

豐子愷的漸其實有個攣生姊妹,就是「再」。

2

最能領會「再」的妙處,莫過於孩童。一個故事百聽不厭,喜歡什麼便全心投入。相信新不如舊,那是純真。求新,求變,本質上是對舊事物的不忠。風俗習慣要求循規戀舊,知識科技追求破壞更新。思考是對感覺的背逆,顛覆欲望先天的獨裁。文字是對現象世界的反叛,形聲色味轉為抽象符號取代。我們在前進和後退兩極間來回,不是厭倦傳統,便是懷念過去。

我是個「再」的信徒,也是叛徒。

一本書若值得看一次,便值得看第二次,甚至第三次第四次。同理,一個地方若值得一遊,便值得一去再去(豐子愷剛好最討厭舊地重遊)。當初讀到納博科夫說「閱讀便是重讀」,似懂非懂抱持懷疑,直到一再親身體驗才真正懂了。初讀的驚喜,絕對比不上重讀的領會。一本書所以好,在於層次,在於立體,有前景,有後景,有主線,有支線,有明言,有隱喻,可以早晨讀,可以夜晚讀,可以變換角度讀,當然也就可以變換年紀讀。

不過,生活若單單重複,怎能向前?

然而,一件事若禁不起重複,又有什麼價值?

3

有的人年年重讀《紅樓夢》,或《追憶似水年華》,或《安娜.卡列尼娜》,或《傲慢與偏見》或《尤利西斯》。可惜我不屬於這一群。

我重讀的書不多(遠比不上重看的電影多),總忙著追逐新書。只有一些作者例外,譬如李白、杜甫、契訶夫、裴娜樂琵.費茲傑羅、艾莉絲.孟若、尼采、梭羅、卡繆等。比較有心,或者說帶了鄉愁,去重讀喜歡的書,是最近幾年的事。視線倒轉,無疑是年紀的徵象。

喜歡的書那麼多,重讀過的那麼少,身為作者是不及格的。我老覺腹中無物腦袋空空,這是一個原因。還有是太貪,涉獵眾多而吸收極少,簡直是浪費時間,浪費生命。仍然,環視書架,畢竟大半看過。需要的是重讀,再重讀。需要的是時間,還有心境。

這裡我蓄意用重「讀」而不用重「看」,因為讀比看有心,速度放慢,忽然無數細節紛至沓來,把玩不盡。一本書千頭萬緒,只看一次能看見多少呢?浮光掠影而已,充其量只能說看過,而看過便等於錯過。唯有經由重複閱讀,才能逐漸領略其中好處。

相較一般讀者,寫作者格外需要重讀,作法不同。有的作者一再研讀記誦,有的甚至抄寫全書。我從沒認真到那程度(除了早年抄過一本詩詞),最深入閱讀只在翻譯時。滿腦袋句子,在中英兩個語言間衝撞,尋找合適的轉換(其實這問題在創作時也有,怎樣把現實轉換成文字)。常覺得腦子僵固如鋼筋水泥,硬是轉不過來。是在那時刻不斷的反覆衝撞當中,真真正正進到文字深處,與之俯仰起坐。有時覺得要迫使自己徹底研讀一本書,只有深吸一口氣鑽進翻譯裡去。當年翻譯《感情遊戲》(後來木馬譯本為《相愛或是相守》)和《出走》,才讓我把那兩本艾莉絲.孟若讀熟了(不敢說讀通)。

(摘自《如果有人問我世界是什麼形狀》,九歌出版)

作者簡介張讓

曾獲首屆《聯合文學》中篇小說新人獎、聯合報長篇小說推薦獎、中國時報散文獎,並多次入選各家年度散文或小說選集。著作包括短篇小說集《並不很久以前》、《我的兩個太太》、《不要送我玫瑰花》、《當愛情依然魔幻》,長篇小說《迴旋》,及散文集《當風吹過想像的平原》、《斷水的人》、《時光幾何》、《剎那之眼》、《空間流》、《急凍的瞬間》、《飛馬的翅膀》、《和閱讀跳探戈》、《當世界越老越年輕》、《高速風景》、《兩個孩子兩片天》(與韓秀合著)、《旅人的眼睛》、《一天零一天》、《裝一瓶鼠尾草香》、《我這樣的嫖書客》、《有一種謠傳》、《攔截時間的方法》,以及兒童傳記《邱吉爾》等,並譯有童書《爸爸真棒》,與小說集《初戀異想》、《感情遊戲》、《出走》和非小說《人在廢墟》、《一路兩個人》。現定居美國加州。