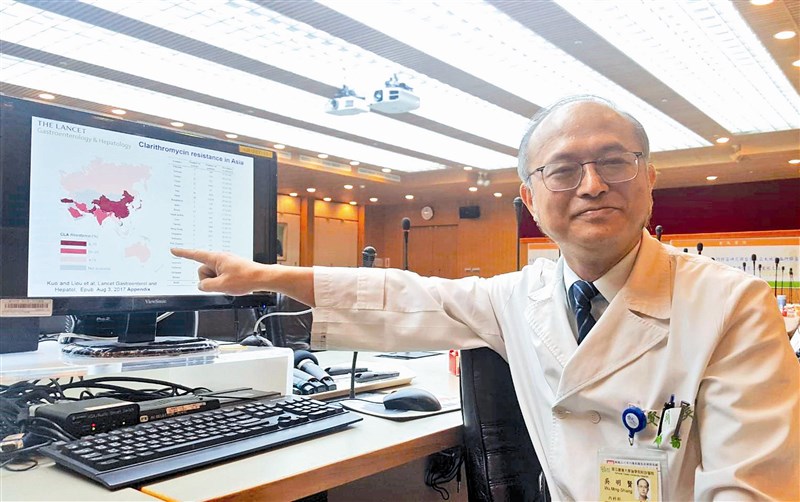

台大「亞太幽門桿菌研究聯盟」團隊昨日發表跨國研究,因抗生素抗藥性提高,幽門桿菌除菌成功率降低。圖/中央社

台大「亞太幽門桿菌研究聯盟」團隊昨日發表跨國研究,因抗生素抗藥性提高,幽門桿菌除菌成功率降低。圖/中央社

【記者陳玲芳台北報導】感染幽門螺旋桿菌,可能引發消化性潰瘍與胃癌。台大「亞太幽門桿菌研究聯盟」團隊昨日發表跨國研究,指出近年來隨著抗生素用量增加,「抗藥性」已經出現上升趨勢。台大提出警訊的同時,也建議各國因地制宜,選擇合適的治療藥物。

台大醫院內科部主任吳明賢指出,亞太地區二十四國幽門桿菌抗藥性研究,結果顯示,專治幽門桿菌的五種抗生素中,克拉霉素的抗藥性比率為百分之十七,甲硝唑(metronidazole)抗藥性比率為百分之四十四,左氧氟沙星(levofloxacin)抗藥性比率為百分之十八,阿莫西林(amoxicillin)抗藥性比率為百分之三,四環素(tetracycline)抗藥性比率為百分之四。

國內治療最常用的第一線殺菌處方「三合一療法」,除菌成功率在許多國家已低於八成。以克拉霉素的治療為例,除菌率約為八成二,在亞太地區算是「優等生」,然而放眼全台,不同地區仍有一成至二成抗藥性,除離島區較低(馬祖最低),北部約一成,中部與東部約一成至一成五,南部約已達到二成。

值得注意的是,「克拉霉素」與「左氧氟沙星」的抗藥性,仍不斷爬升,其他三種抗生素的抗藥性則未見大幅變動。吳明賢強調,抗藥性增加跟第一線抗生素使用習慣有關,民眾服藥的「遵從性」也有影響。若要提高治癒率至八成八、減少復發,服藥必須達十四天,但國內現行健保只給付七天,未來將行文健保署,請求放寬給付。

幽門螺旋桿菌主要為糞口傳染,城鄉差距明顯,部分鄉村地區盛行率多達五成,亦即每兩人就有一人感染,建議感染者遵從醫囑、積極除菌。吳明賢指出,昔日研究發現「用筷子的民族,比用刀叉的民族,更容易感染幽門螺旋桿菌」,民眾共餐時應使用公筷,成人應避免將嚼食過的食物,餵食給孩童。

「亞太幽門桿菌研究聯盟」成員包括台大醫院醫師吳明賢、劉志銘、郭雨庭、台大公衛教授杜裕康以及澳、日、馬、印等國專家,分析一九九○年至去年間的相關文獻,研究成果刊登於國際頂尖期刊《刺胳針腸胃與肝病學》。