過堂,是不計較美味與否。菜,本無好壞對錯,要克服的是自己的愛憎分別。圖╱人間社記者黃婉玲

過堂,是不計較美味與否。菜,本無好壞對錯,要克服的是自己的愛憎分別。圖╱人間社記者黃婉玲

出生於嘉義,自幼即對信仰產生高度好奇,尋尋覓覓追求真理,走過山澗水邊,基督教、一貫道,後至佛光山叢林學院學習佛法,領悟人間佛教為終身信仰。圖╱人間社記者黃婉玲

出生於嘉義,自幼即對信仰產生高度好奇,尋尋覓覓追求真理,走過山澗水邊,基督教、一貫道,後至佛光山叢林學院學習佛法,領悟人間佛教為終身信仰。圖╱人間社記者黃婉玲

文╲妙凡法師

還記得初入佛門時,最大的挑戰,不是早上四點半起床,而是每次過堂用餐時,我必須和從小唯恐避之不及的──青椒,融洽相處。

小時候放學回家,遠遠聞到廚房傳出青椒的味道,便會逃之夭夭;要是飯菜裡夾雜青椒,那其他的飯菜,也難以下嚥了。進來佛門時,壓根兒都沒想到這冤親債主的青椒,竟然活生生、大大塊的橫躺在菜盤上,這打擊真是太大了。但是,總不能為了青椒,歸去來兮吧!

讀佛學院時,老師不准我們退菜,要是被看見退菜,或者挾給別人,那就會得到老師特別的恩寵:「行堂的,來一碗青椒(有點像電視劇裡的縣官喊:「來人啊,拖出去!」)。」只好每次趁老師不注意時,和坐隔壁的同學擠眉弄眼(過堂,不能說話),快速把青椒拋到對方的碗裡,等到老師眼光再掃過來時,我們已經非常優雅,若無其事的「龍含珠,鳳點頭」了。

一個月總會遇上幾次青椒,幾次還可以,但是遇到青椒盛產期,一周至少會吃個五、六次,這種左閃右躲、提心吊膽的歲月,不閃到腰,也會心臟不好,索幸眼一閉、牙一咬的豁出去,接受、試吃看看,慢慢的,竟然也覺得青椒可口美味了。

過堂,是佛門裡五堂功課之一,意為修行用功的課程。所謂過堂,是不計較美味與否,不揀擇喜不喜歡吃,把食物當作滋養身體的良藥,只是經過一下,用過餐後也不再議論好壞,吃過了就過了,學習感恩、惜福和放下。菜,本無好壞對錯,要克服的是自己的愛憎分別。

人生,就像吃飯一樣,對每一件人事物,我們習慣挑三揀四、喜惡分明,喜歡的就樂於多親近,不喜歡的唯恐避之不及,等到轉身分手離別後還道三說四,品頭論足,一如吃飯挑食的模樣。但是,不管我們如何認知對方,時過境遷,因緣變化,下次,又不一樣了。

幾位教授來佛光山,我們到雲居樓參觀過堂,看著他們坐著電動車離去的背影,突然覺得,人生其實就像過堂般,每件事情都只是擦身而過,別人經過我們,我們也經過別人,誰都留不住誰。

清代宰相張英的家人,因地界問題與鄰居發生爭執,便寫信跟張英告狀,張英回信:「千里修書只為牆,讓他三尺又何妨。萬里長城今猶在,不見當年秦始皇。」大好江山都留不住了,更何況那區區三尺的土地?後來,張家讓出三尺地,鄰居效仿張家也讓出三尺,一時間,「六尺巷」的故事被民間傳為美談。人生也是過堂,「五觀若明金亦化,三心未了水難消」,保持一顆清醒的心,感恩、惜福、放下,再難的境界,都是清風明月的好時光了。

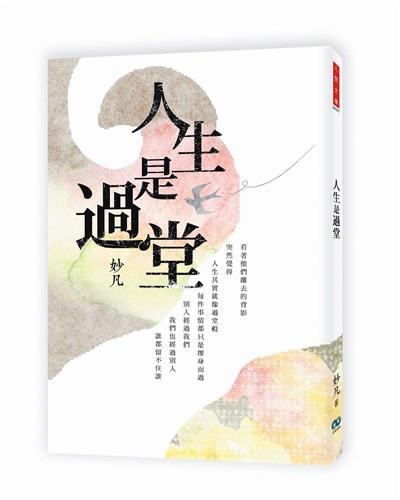

(摘自《人生是過堂》,香海文化出版)

作者簡介

妙凡法師

出生於嘉義,自幼即對信仰產生高度好奇,尋尋覓覓追求真理,走過山澗水邊,基督教、一貫道,後至佛光山叢林學院學習佛法,領悟人間佛教為終身信仰。

在佛光山出家後,歷經寺院弘法、佛光會、青年團、學術研究等各種弘法參與學習,現今投入培養佛教人才的僧伽教育。現任佛光山叢林學院院長。