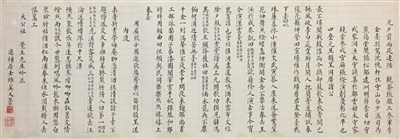

陳維英書贈督辦台北軍務候補道區天民。圖/黃議震

陳維英書贈督辦台北軍務候補道區天民。圖/黃議震

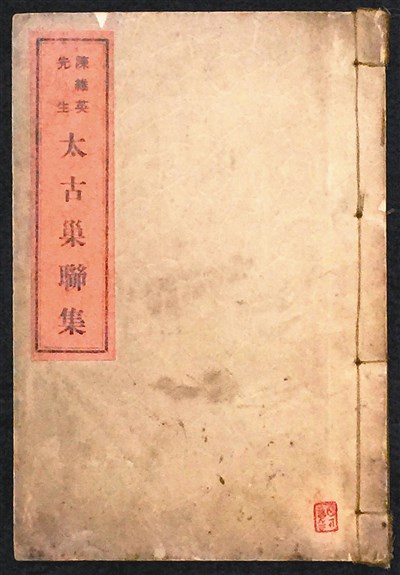

一九三七年出版的《太古巢聯集》書影。圖/黃議震

一九三七年出版的《太古巢聯集》書影。圖/黃議震

文/黃議震

民國八十七年,台北市新聞處正式成立《台北人物誌》籌備委員會,聘請柴松林、張炎憲、秦賢次、李賢文、吳靜吉、南方朔、莊永明七人擔任籌備委員,三月十七日召開第一次籌備會,會中推選張炎憲擔任召集人並兼文稿總審查,籌備委員則負責人物圈定及文稿審查重任。

兩年後《台北人物誌》定稿付梓,在三大冊中,將台北各領域代表人物分為十大類、共收錄一百零五人。在「教育類」中錄有陳維英、林茂生、傅斯年、殷海光等人,皆為教澤廣被典型足式之師表,其中清代僅錄陳維英一人,並置於教育類首篇:〈台北第一名儒──陳維英〉。

在楊浚為淡水同知陳培桂纂修的《淡水廳志》中,卷十六·志餘,立有〈陳維英傳〉;另外,在連雅堂所著《台灣通史》裡的〈文苑列傳〉,陳維英亦名列其中,並記有「咸豐初元,擧孝廉方正;九年,復擧於鄉,嗣任閩縣教諭……歸籍後,掌教仰山、學海兩書院……」(註❶)

不論是《淡水廳志》裡一百餘字的〈陳維英傳〉,抑或連雅堂《台灣通史》中〈文苑列傳.陳維英〉所撰二百三十五字,皆難窺見文苑之秀,設塾課徒、敷教明倫之種種。

所幸,近二十年,數篇以陳維英或清代北台灣文學研究為題的碩、博士論文中,從不同史源、文本,逐漸豐富「台北第一名儒──陳維英」的文學面貌乃至行誼。

其中,民國九十二年二月發表,徐麗霞教授指導、楊添發所撰《陳維英及其文學研究》碩士論文,為第一部陳維英研究專論,二百三十頁的論文,為略顯冷清的清代台灣古典文學研究增添了不少厚度。

論文中,楊添發據《台北文獻》直字第七十九期,所刊載陳維英山水畫作題詩,詩末署名「迂禪」,及五股西雲巖寺中陳維英所題楹聯,落款「退補居士陳維英迂谷題」(註❷),考證出陳維英除了「字實之,又字碩芝,號迂谷」(註❸)的字號外,另號迂禪、退補居士。

清道光二十五年(一八四五年),陳維英成為台籍第一位福建閩縣教諭,其中逸事至今散見於閩、台各式文獻之中,若干詩、聯亦記錄當年閩、台交流的種種。

陳維英返台後,於道光二十九年(一八四九年),掌教噶瑪蘭(今宜蘭)仰山書院(同註❷),上任時宜蘭「士民鼓吹郊迎」(同註❸),其亦辛勤以報,並將仰山書院月課,從原來兩課,「增經古一課」(同註❸),為書院學子厚植經典根基。

並在到任之初,為仰山書院撰嵌字長聯:「仰不愧,俯不怍,道中人存心當求如是;山可移,海可填,天下事有志何患難成。」(註❹)如是箴言課徒,師道既尊,學風自善。

日後陳維英在家書催促「歸教子弟」之下,不得不辭謝宜蘭官紳慰留,返回台北,對於曾經作育英才之地,雖不忍離去,也只能「蒼蒼雲樹百回首,槐市風光夢寐縈」(同註❸),賦詩抒懷。

咸豐九年(一八五九年),陳維英中舉,隔年遠赴北京參加庚申恩科春闈,不第,轉入內閣供職,而留詩句「入直玉堂嚴肅甚,隔牆便是帝王家」(同註❸)。其北上、南返,足跡遍及河北、河南、廣東、湖南、山東、湖北、江西、雲南、陝西、青海、福建等地(同註❷),於是眼界大開,詩材亦更見豐富,大抵清代台籍文人遊歷大陸並沿途賦詩,甚少有如陳維英之豐碩者。

咸豐十一年(一八六一年)陳維英出任北台灣重要書院──學海書院山長(同註❷),從學門生,人才輩出,高中舉人有張書紳、陳霞林、潘成清、陳樹藍、連日春等,其他受學的地方士紳、社會名流眾多,「及門弟子千餘人」(同註❷),因而其位於台北延平北路故居,遂有「老師府」之稱。

陳維英晚年幽居於台北圓山劍潭之泮,名曰「太古巢」,今已不存,民國七十二年,台北市文獻委員會在中山橋下方,立「太古巢舊址」石碑一座,記有:「……民前六年(一九○六年),日人在劍潭山築台灣神社……開山架橋,庶暢交通,太古巢適當其衝,夷為引道……」。(同註❷)

❶文中「擧」字為連雅堂原文,出自連雅堂著《台灣通史》(原版復刻),古亭書屋,民國六十二年六月十五日,第一○八八頁。

❷出自徐麗霞教授指導、楊添發撰《陳維英及其文學研究》碩士論文,民國九二年二月,第二九、三七、四二、九五、九六、二一七頁。

❸出自施懿琳主編《全臺詩》第五冊之黃哲永、施懿琳撰〈陳維英提要〉,國立台灣文學館,二○○四年二月一日一版,第一四八、一五九、一六一頁。

❹出自陳維英著、田大熊、陳鐓厚編《太古巢聯集》,無聊齋發行,昭和十二年(一九三七年)十月三十日,第七頁。